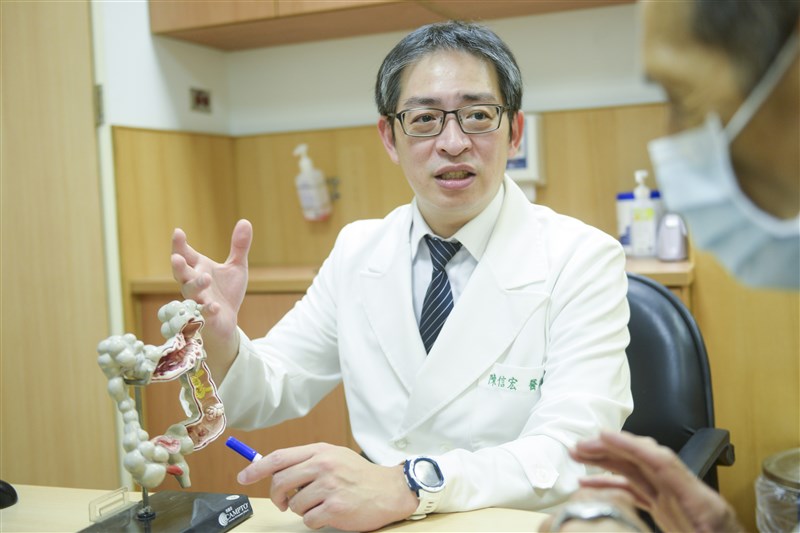

大腸直腸外科醫師陳信宏表示,平日多吃蔬果雜糧等高纖食物,並多攝取水分,可減少憩室炎發生。圖/台北慈濟醫院提供

大腸直腸外科醫師陳信宏表示,平日多吃蔬果雜糧等高纖食物,並多攝取水分,可減少憩室炎發生。圖/台北慈濟醫院提供

【記者陳玲芳台北報導】70歲趙先生,患有糖尿病、高血壓,平時飲食無忌口,也不會特別選擇低油、高纖食品;反覆腹痛逾一年,後從診所轉介至台北慈濟醫院,從電腦斷層發現大腸有多處憩室,合併乙狀結腸有一個巨大囊狀腫塊,甚至產生腹水,其中產生的憩室最大也已至7-8公分,經檢體取樣排除惡性腫瘤的可能後,以微創腹腔鏡手術切除乙狀結腸,五天後平安出院,現已不再腹痛。

台北慈濟醫院大腸直腸外科醫師陳信宏表示,趙先生直至上個月才因腹痛至診所就醫,胃鏡檢查後發現胃有些微發炎,診所醫生初步給予口服藥物治療。不料疼痛消失了幾日,又開始產生腹痛,自認是先前胃發炎造成疼痛,自行到藥局買藥,反而加劇腹痛。一周後,至診所採檢糞便潛血呈陽性,進一步以大腸鏡檢查,看出有一巨大潰瘍,合併腸黏膜糜爛,因而轉診台北慈濟醫院。

陳信宏指出,大腸分為盲腸、升結腸、橫結腸、降結腸、乙狀結腸和直腸,負責吸收水分和儲存糞便,而所謂「大腸憩室」是指腸內壓力增加而形成膨出的囊袋。約莫只有15-20%大腸憩室患者,會轉變成有症狀的大腸憩室炎。

陳信宏說,「大腸憩室炎」好發於平時常攝取高油、低纖食物、抽菸喝酒的人,通常伴隨腹痛、腹瀉甚至產生血便。臨床會透過電腦斷層、大腸鏡檢查病患是否有大腸憩室,但因大腸鏡為侵入性檢查,不適用於已知腸道發炎者,以免發生穿孔問題。

大腸憩室炎的疼痛點與其他腸胃疾病相似,許多民眾以為是單純腸胃炎,而至坊間藥局買藥服用,對此,陳信宏提醒,在不確定病因下擅自買藥,只會造成病情惡化,若臨床症狀較嚴重或是門診治療後症狀反覆,需做詳細檢查,以免延宕治療。同時建議,平日應多吃蔬果雜糧等高纖食物,並多攝取水分,減少憩室炎發生。