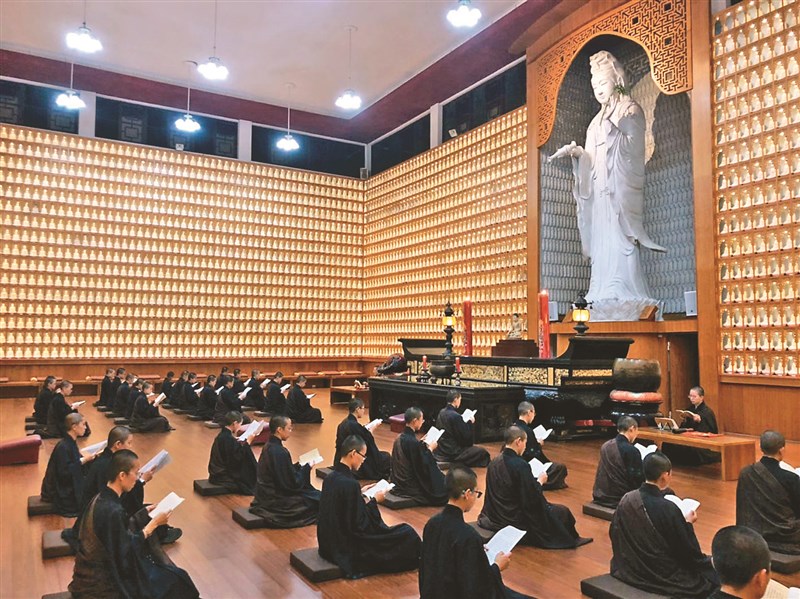

早晚課誦不在儀式,而在佛法的熏修。圖/佛光山叢林學院提供

早晚課誦不在儀式,而在佛法的熏修。圖/佛光山叢林學院提供

文/佛光山叢林學院提供

隨著時代進步與生活型態的轉變,佛教的戒律與清規,因應區域、時空的調整,產生隨時毘尼與隨方毘尼。而佛光山叢林學院創辦人星雲大師因應時代的腳步,也在傳統叢林的鐘板訊號中,調整作息與清規,讓人聽得懂、做得到。這些轉變的背後不僅具有深厚的佛法,更展現出大師的智慧與悲心。

精進不在時間,而在心念

早期佛光山早覺時間一直是清晨四點半,約在二十年前,延後一小時改為五點半。大師多次帶領著全山大眾凝聚共識:「傳統傍晚就寢,凌晨一兩點起床靜坐;現代的修行人為了大眾,凌晨一點可能才就寢,是哪一種比較精進呢?」對於大師而言,幾點起床並非修行者在道業上是否精進的依據,重點是心念,一天當中有多少心念在修道與度眾上精進不懈。於是破除「時間」的外相,提醒弟子善用此心,直了成佛。

過堂不在色香味,而在人情味

佛光山的齋堂有一個特色,便是懂得人性的需求。大師為不同國家弟子的飲食習慣,巧心調整主食,如:周一的麵包、牛奶,周二的白飯、稀飯,周三的饅頭、豆漿,周四的麵條,成為弟子們私下的趣味暗號。大師說曾說:「我們要尊重個人文化背景的差異。」站在「同事攝」的立場,這樣的施設處處展現人間佛教的人情味。國際化的佛學院與道場,就要展現國際的心胸、國際的包容。

修行不在汗流浹背,而在正常化

佛光山自開山以來,把最好的空間都規畫給大眾,除了殿宇輝煌,空調、各種現代化設備都很充足,讓來者都能感受到舒適愉悅;但是僧眾的寮區則簡樸寂靜。前幾年,為了寮區是否裝空調,產生了很多討論。

當弟子們擔心「吹冷氣會讓修行人沒有道氣」的聲音漫起,大師力排眾議:「過去冷氣是奢侈品,現在是日常品。」讓大眾猛然醒悟,原來知見上,我們總容易留著「六師外道」的知見,以為「悶著頭、流完汗就可以解除苦痛」,大師正常化的理念,恰恰成為人間佛教的關鍵核心,於是寮區、教室都有了不一樣的風光。

離世不能修行,有大眾才有真功夫

在學院正規的課程中,每一學期依照經律論的次第修學二十二至二十八個學分。而為了實踐觀照般若,大師在傳統的禮懺修持外,更創設短期出家修道會、大專佛學夏令營,乃至現代的寺院生活體驗營、雲端弘法等,擴展學生行菩薩道的方便善巧。

過去禪師所說的「道人若要尋歸路,但向塵中了自心」,大師則以白話詮解:「忙就是營養。」一旦能發心、耕耘心田,則能帶著自己與大眾走向人間佛教的成佛之道,這才是大乘菩薩的真功夫。

可以說,不論是從時間、空間,甚至設備上,都可以看到人間佛教在不離佛教本體的思想下,仍可以順應時代變遷,更進一步將修行落實於生活化、正常化。人間佛教在大師的智慧與悲願中,真正回歸佛陀的本懷。

佛光山叢林學院,歡迎報名就讀。 洽詢電話:07-6561921 轉 3001~3002(男眾) 2050~2053(女眾)