圖/傳影互動提供

圖/傳影互動提供 圖/傳影互動提供

圖/傳影互動提供

文/楊豫馨

一九八○、九○年代,隨著台灣經濟繁盛、藏富民間,我們聽聞愈來愈多仲介外籍婚姻案況,其中「越南新娘」占了頗大比例。這群女性婚姻移民從中南半島來到寶島,她們,過得好嗎?長期關心新住民議題的導演張騰元,以電影《徘徊年代》聚焦此社會現象,極具野心的想用戲劇來做一場回顧和省思。

異鄉裡的生命旅程

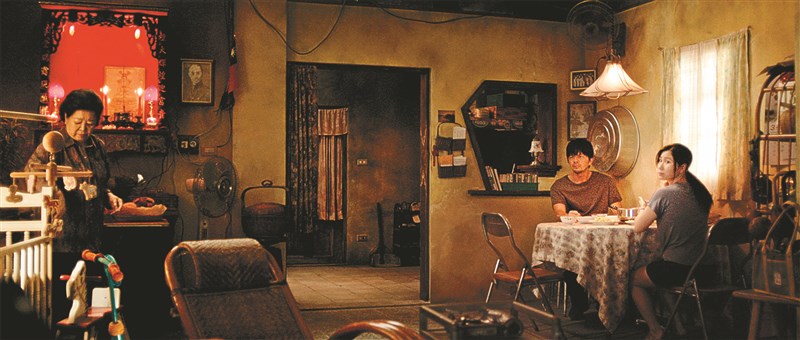

成長於內戰後的貧困期,越南女子文慧(阮安妮飾)一九九六年嫁來繁榮的台灣,希望能擁有幸福婚姻和安定生活。可是建築工丈夫忠銘(江常輝飾)木訥,婆婆(陳淑芳飾)淡漠,三人共處的荒郊磚屋氣氛凝滯,讓文慧備感壓抑。文慧想到市場做點買賣改善家計,婆婆卻暗示她傳宗接代才是女人天命,忠銘也不同意,夫妻爭執下居然動手,不堪家暴的文慧決定離家出走……。

千禧年後的台灣都會,徵信社探員裴秋蘭(阮秋姮飾)也來自越南,她畢業於本地大學中文系,專責處理外籍配偶出軌案件。工作中偶然發現文慧的故事,在追尋她的過去時,秋蘭竟接連遇見如魅影般魔幻、又帶有既視感的人事物。兩代新住民女性的相遇和交疊,既呈顯了時代流變,也映照出異鄉裡不同的生命旅程。

回望台灣島嶼今昔

張騰元在二○一○年曾以短片《焉知水粉》獲得金穗獎,他的工作一直與東南亞文化相關,數次到越南蒐集資料,加上身邊許多新住民和議題圈的朋友,這些經驗刺激了他的創作能量寫出本劇劇本,而得到二○一六年優良電影劇本獎。完拍後的《徘徊年代》則陸續入圍台北電影節國際新導演競賽獎、南韓釜山影展亞洲之窗單元、大阪亞洲電影節主競賽片等,頗受注目。

在這部由張騰元首次編導的劇情長片中,他以人文關懷為本,提升新住民的主體性,片中夾雜大量越南語。第一段文慧來台後的生活融入當時社會記憶,例如政局動盪、九二一大地震、溫妮颱風等,新住民也和本地人一樣,在不安年代裡尋求安身立命的機會。

劇中文慧離家後與忠銘達成默契,讓她先拿到身分證才正式離婚。之後當她從戶政人員手中接過身分證,那一剎那臉上表情既欣喜又有點不可置信,到這時刻,文慧才算得到自我身分的認同;而忠銘願意配合,也彰顯了本地人民溫厚良善的一面。

第二段秋蘭的故事,張導實驗性的用魔幻寫實風格編排,但在許多細節與第一段故事遙相呼應,像暗黑中不斷搖晃的燈影、台灣小吃紅豆餅、再次露臉的第一個故事之角色等,使觀眾或是會心莞爾,或是之前疑問得到解答……尤其他讓秋蘭全場未露出正面臉部,但從她俐落的行事和明快對話,似乎象徵現代的新住民原生臉孔已不那麼需要去辨別,他們自立自主的能力,和九○年代那一批人已大相逕庭了。

兩位越南籍女主角阮安妮、阮秋姮表現細膩深刻;江長輝飾演的忠銘工作不順家內不和,那股中年失意頹廢感頗叫人同情;影后陳淑芳化身傳統保守的婆婆,挑戰數個一鏡到底場面自如順暢,也為本片加持更多底氣。

《徘徊年代》無疑成為一座溝通橋樑:它記錄了一群新住民女性的賦權過程,她們飄洋過海而來,隨著時代由沉默、弱勢逐漸變得主動積極,這樣的翻轉能使本地人改變對該族群的刻板印象;而從她們的視角回望台灣所對映的島嶼今昔,亦值得我們深思。