超導體 讓高速列車漂浮成真

圖/樹下繪本

超導體 讓高速列車漂浮成真

圖/樹下繪本 磁浮列車的行進原理:這是行進中的磁浮列車,並列推進用金屬線圈中通有交流電流。前方線圈產生拉力,後方線圈產生推力,使列車前進。圖/樹下繪本

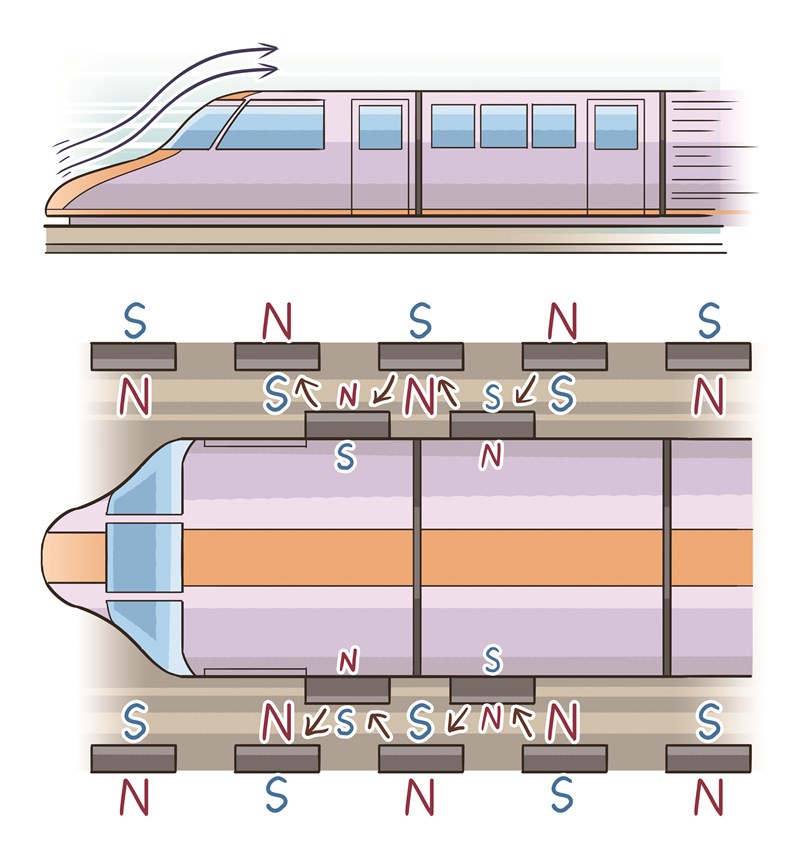

磁浮列車的行進原理:這是行進中的磁浮列車,並列推進用金屬線圈中通有交流電流。前方線圈產生拉力,後方線圈產生推力,使列車前進。圖/樹下繪本

文/簡麗賢

什麼是超導體?磁浮列車如何浮起行駛?這是有趣的科學問題。

電阻歸零 電流永久

在一般正常狀態,物體具有電阻,其大小視材料而定,例如同樣粗細長度的銀、銅、鐵的電阻不同,導電能力也不一。若使某些物體能冷卻至某一溫度以下時,則其電阻完全消失,稱這樣的物體為「超導態」。當物體處於超導態時,若其內通上電流,則此電流可持續流動不歇息,也不會衰減,這樣的物體在某一溫度下,具有零電阻,電子流動暢行無阻,稱為超級導電體,簡稱「超導體」。

超導現象是荷蘭物理學家翁內斯(Philippe Omnès)1911年發現,他想到超導體「零電阻」和「永久電流」的兩項特性,應能發揮巨大功能。例如,應用在製作輸送電力的電線,因無電阻,不致於產生熱效應而耗損電能;也可以用於製作高效率的強力馬達和

發電機等。

然而,當時純金屬轉變為超導體的「轉變溫度」非常低,必須使用昂貴而且稀少的液態氦做為冷卻劑,液態氦的沸點大約零下269℃或華氏溫標-452.2℉,極不合經濟效益。另外在超導體內引發的「臨界電流」有其上限,超過此上限,超導態立即消失,恢復具有電阻的正常態。因此研究超導體的應用,最初挫折大。

超導磁鐵 錢景看好

1950年之後,物理學家發現有些金屬化合物的超導體轉變溫度較早期的純金屬超導體提高約10℃,而且臨界電流相當高,具有實用價值。這類的超導金屬化合物,目前已用在製造業的超強磁鐵,例如知名的醫療用核磁共振斷層掃描儀(Magnetic Resonance Imaging,簡稱MRI),就是應用超導磁鐵,檢視身體內部組織,發揮其診斷病灶的功能。又如,先進國家如日本應用超導體產生的超強磁力,發展新世紀大眾高速運輸交通工具「磁浮列車」,行駛時既快速平穩又舒適安靜,為民眾創造福祉,為國家帶來觀光產業的「錢」景。

物理學家在1986年之後,發現新型的金屬氧化物超導材料,大幅升高超導體的轉變溫度,甚至高達零下148℃,相當於-234.4℉。物理學家相當重視這樣的超導體,因為僅使用沸點-195.79℃,且比液態氦廉價,又供應無虞的液態氮做為冷卻劑,即能使其進入超導態,符合高實用價值。

高溫超導 科技新景

日本磁浮列車最早被視為夢幻列車,經過長期開發和實驗,獲得時速近552公里的載人列車最高時速紀錄,此列車應用超導磁鐵的強力磁場使列車浮起行進。磁浮的原理是什麼?依據日本物理學家解釋東京大阪幹線的磁浮列車,指出線路上配置並列的線圈,當載有強力磁鐵的列車靠近時,線圈終將產生感應電流以阻止磁場進入,列車藉此行走,此概念涉及電磁感應。當列車搭載的磁鐵具有愈強的磁場時,向上浮起列車的力量愈大。使用超導磁鐵時,也使用永久電流的線圈,如此可消耗很少的能量。

磁浮列車 超速前進

要讓磁浮列車載運旅客,不能只是浮起,還要向前行。因此,除了設置於地面上的線圈通上電流,讓列車浮起外,還需要設置列車前、後方的線圈,應用列車前方的線圈吸引列車的超導磁鐵,又仰賴列車後方的線圈產生推進力,前後線圈一吸一推構成向前移動的合力,才能使列車浮起又前進。