精選書摘 民謠採集 文化行動的一環

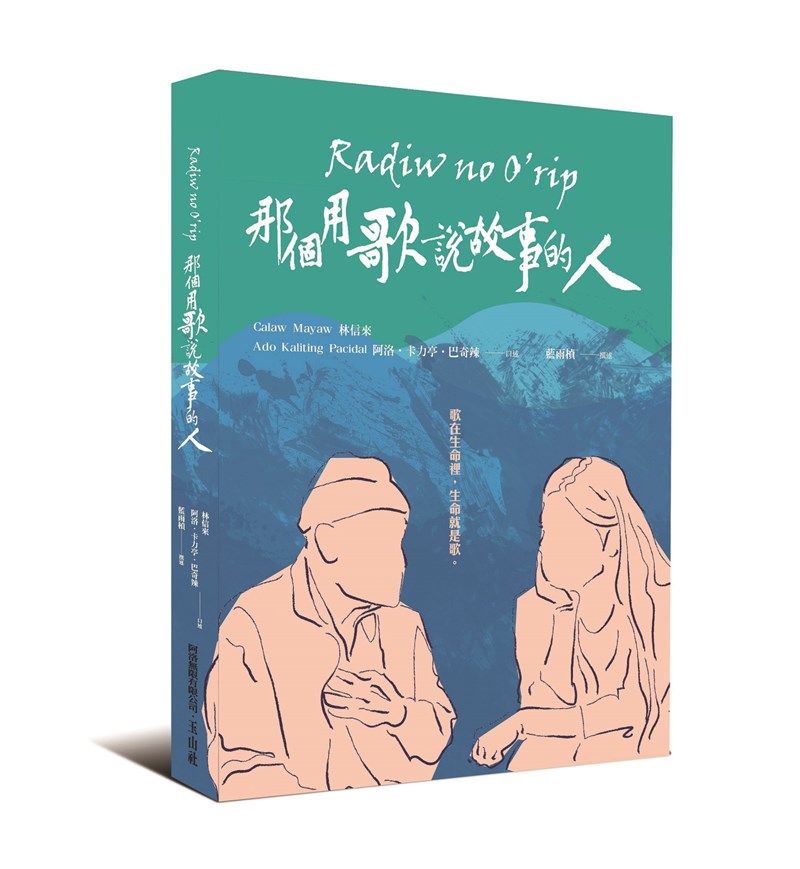

圖/玉山社提供

精選書摘 民謠採集 文化行動的一環

圖/玉山社提供

文/Ado Kaliting Pacidal阿洛.卡力亭.巴奇辣

上個世紀的台灣,迎來了許多文化實踐的熱潮,父親(林信來)趕上了那個風起雲湧的時代,加入了「民歌採集」,從此踏上實踐自我的道路,一晃眼,就是50年。我常常覺得,父親那一代的採集者是幸運的,也是最寂寞的。

幸運的是,他參與了台灣史上規模浩大的「民歌採集」,透過報導文學、報導攝影,展開了一段紮實精采的採集之路,用他的筆、錄音機,還有一口流利的日文,深入台灣各個角落,挖掘出歌謠的故事與流變,即使採錄的方式設限於當時的體制和方法,但那個充滿氣力、理想主義充塞心頭的二十來歲青年仍全力以赴,其集體的成果,影響了一整個世代的文化實踐者。

中華民族主義浪潮衝擊下的台灣,沒讓「民歌採集」運動存活太久。許常惠、史惟亮等人的成果,被後輩譽為台灣民族音樂學的搖籃,但父親在這場採集運動後,被提及的次數卻寥寥無幾。他返回故鄉,後定居台東,透過歌謠採集,接續書寫自己歌謠故事的路線,獨自走向這條孤單的路。

凝視著歌謠與歌者

從自己的採集田調經驗,父親更確立了自己的道路。他長時間穿梭在山林海邊的部落野徑,透過歌謠、詩句、文化論述、族群觀點分析研究,他收集的歌謠,其實難以用當時的學術理論和方法呈現其脈絡與價值,但他企圖從自己族群的文學角度,建構出他所理解的Pangcah(阿美族)美學知識體系。

如今年輕世代的原住民,可能很少有人知道歷史中曾有那麼重要的口述採集,且沒有因為殖民與外來強勢文化的浸透而斷裂,這些人、這些歌,在歷史的洪流中逆流而上。要如何述說父親這一代民謠採集者的故事與價值,是我作為Pangcah 人,此生艱難的課題。

所幸,歷經了一年半反覆的訪談與記錄,我們終於找出了一個述說的方式。《Radiw no O'rip 那個用歌說故事的人》以跨世代的對話為主軸,這本書是一個微小的開始,也是巨大的跨越。

當初決定要撰寫這本書,源自我與父親長年的對話。作為紀實文學,整本書籍的節奏、氣氛、調性,也非常符合當年家父林信來先生的田調生活。

令我感到很欣喜的一點是,書中以我與父親兩人的主觀角度,取得較為寬闊的觀看視野、更貼近族人意識的深景,好讓我們凝視這些歌謠、歌者背後敘述的世界觀與口傳歷史。這些人就是說故事的人,說故事的人也是唱歌的人,我們得以釐清當代情境下Pangcah 人的臉孔,重新辯證Pangcah 人對歌的靈觀、傳承、意念以及生命觀。

過去,台灣原住民的歌謠採集,往往去原民化,且缺乏討論與論證。大部分的採集工作者一進入部落,就會自訂歌曲標題、定義演唱曲目的傳統性與否,好像族人的歌唱是單獨存在的一種展演形式。這種把被研究者主體切除,普遍抽離的記錄形式,正說明了學界整體對於原住民文化的膚淺看法。台灣這個缺乏文化辯證與累積的國度,其實是很寂寞的,而這樣的寂寞,恰巧微妙地呼應了當年1960年代民歌採集中,那個唯一原住民籍的採集者——我的父親林信來先生——他在台灣踽踽獨行的寂寞。

原住民的主體意識

歌謠之採集者的意義,若是為了「服務」,甚至成為某種文化詮釋的「占領」,就會生產出完全不同的內涵。那些常見的原住民歌舞,恰恰是以「服務」主流文化為習性的表演活動。如果意味著「占領」,那些展演活動就會走向一種文化霸權、強加定義的主張。因此,「解殖」成為我這個世代自我省察的重要關鍵字,也是讓我們跳脫西方、漢人音樂與思想,轉化Pangcah 生命史觀的重要線索。我們Pangcah 更希望強調對等交流的狀態,一旦交流固化,就失去了相互對話的意義。

為什麼要出這本書?這個問題在我心中有了答案。去建立原住民的主體意識,需要找到彼此對話的路徑,很高興一位非原住民籍的人類學碩士生藍雨楨出現了。這是一段自省式的田野過程,在我與父親、雨楨三者之間,有了重新對話、思辨、釐清、檢視的機會。雨楨從第三者的角度,將Pangcah 歌謠文化做了紀實性的記錄與詮釋,企圖還原當年採錄者與被採錄者的史觀,我們渴望看見這樣的口述文學,這是一場以初步的文化行動,連結大眾理解Pangcah 的一本書。

(本文摘自玉山社出版《Radiw no O'rip 那個用歌說故事的人》一書)