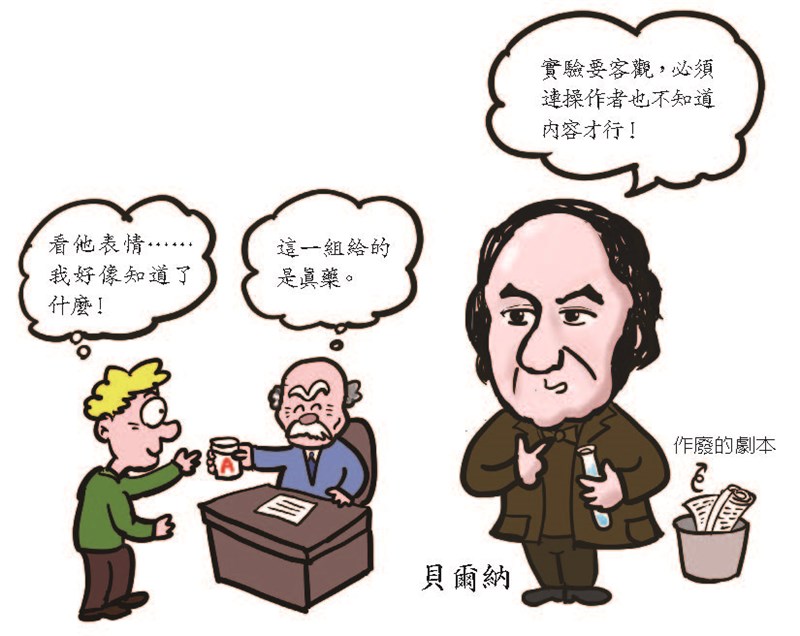

法國生理學家貝爾納(Claude Bernard)出生於1813年,他對當時普遍採用的「單盲實驗」提出見解,認為實驗操作者也應該設盲,不應該完全控制實驗的所有程序,這樣才能保持絕對客觀,而不會產生安慰劑效應!貝爾納的諸多創新見解,使他被譽為「最偉大的科學家之一」!圖/怪醫鳥博士

法國生理學家貝爾納(Claude Bernard)出生於1813年,他對當時普遍採用的「單盲實驗」提出見解,認為實驗操作者也應該設盲,不應該完全控制實驗的所有程序,這樣才能保持絕對客觀,而不會產生安慰劑效應!貝爾納的諸多創新見解,使他被譽為「最偉大的科學家之一」!圖/怪醫鳥博士

文/怪醫鳥博士

提到新冠疫苗人體試驗,同學你會想到哪個新奇詞彙?

「解盲?」

沒錯,「解盲」隨著實驗結果被高度關注,而成為一個熱門字眼。那同學知道「盲」有分幾種?實驗的「盲」,可以分為「單盲」、「雙盲」甚至「三盲」!

單盲

實驗操作者知道內容,但被實驗者不知道。

雙盲

實驗操作者也不知情,這樣可排除因為操作者預先知道,在無意中透露出任何暗示給被實驗者,也就是「觀察者期望效應」,達到公正客觀。

三盲

最為嚴格的作法。連收集、分析資料的統計人員,都不知道哪一組是實驗組或對照組。

為了達到「盲」,實驗就要「設盲」。作業人員把藥物和安慰劑都用代號密碼表示,而且藥物和安慰劑外觀都必須做到一樣,難以分辨。

「解盲」就是實驗完成,才公布代號密碼,也才知道實驗組和對照組的名單,比較兩組實驗結果,就可以知道是不是真的有效!那麼是誰這麼聰明,最早提出「設盲」的概念呢?

欲當編劇 看出盲點

法國生理學家貝爾納(Claude Bernard)出生於1813年,他對當時普遍採用的「單盲實驗」提出見解,認為實驗操作者也應該設盲,不應該完全控制實驗的所有程序,這樣才能保持絕對客觀,而不會產生安慰劑效應!貝爾納的諸多創新見解,使他被譽為「最偉大的科學家之一」!

值得一提的是,貝爾納原本志向是成為一位劇作家。他在藥局當助手時,把自己的作品給專家看,結果專家請他還是乖乖回去讀醫學,不要夢想當劇作家了。他還真的就好好地讀完醫學院,投入生理學研究,結果發揮了真正天賦,成為偉大的科學家。

可見,人生有許多面向,暫時的挫折不是失敗,找出自己最擅長的面向發揮,或許會綻放更美麗的花朵!