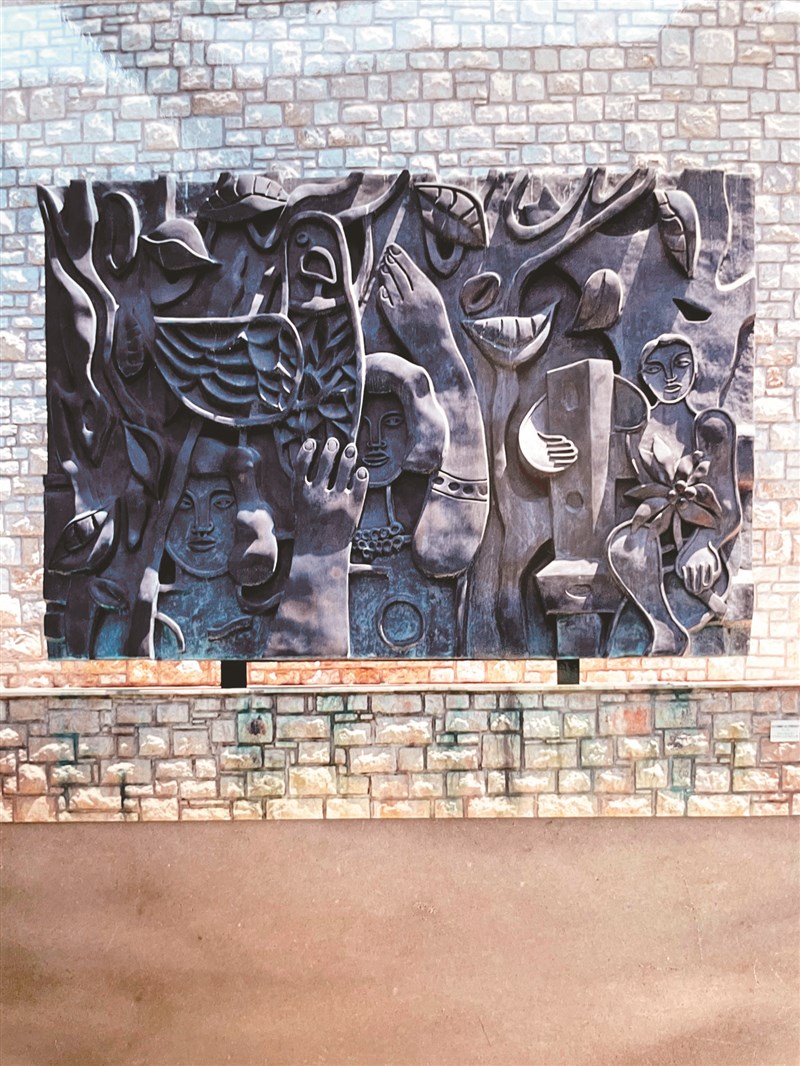

勒澤透過雕塑,將機械文明的美好與溫暖傳達給世人。

圖/陳雲和

勒澤透過雕塑,將機械文明的美好與溫暖傳達給世人。

圖/陳雲和

文/陳雲和

法國近現代藝術家費爾南‧勒澤(Fernand Leger 1881-1955)以機械為元素,創作出獨特造形的繪畫和雕塑,成為機械主義的創始者。

勒澤出生於法國北部諾曼第農村,父親早逝,與母親依靠舅舅生活。曾在建築事務所工作。二十五歲進入巴黎裝飾學院就讀,同時去美術學院旁聽,開始走向藝術創作之路。

一九○七年勒澤去參觀塞尚的個展,受到塞尚以圓柱體、圓錐體和長方體等幾何形狀構圖的啟發,成為立體派繪畫運動的一員。第一次世界大戰期間,勒澤入伍服役,對汽車、飛機、戰車、大砲等新式工業產物,留下深刻印象,因而從「機械的世界」裡發現了繪畫的新主題,大膽以獨特的造形來表現機械和工業文明的意象。畫裡常會出現堅固的建築和剛硬的機械。

一九二○年代,電影、廣告和公共藝術等現代藝術科技蓬勃發展。勒澤受到這股風潮的影響,除了繪畫也從事壁畫、馬賽克、鑲嵌玻璃等創作,把現實生活裡的人、事、物等元素,帶入作品中。突出的創作風格,使他的名聲直追畢卡索和夏卡爾等大師,成為二十世紀法國的一位重要畫家。

二○○○年,筆者來到法國南部畢歐(Biot)的「國立費爾南‧勒澤美術館」 (Musee National Fernand Leger),觀賞機械主義大師獨樹一格的藝術。這是一座非常現代化的美術館,牆上用馬賽克鑲嵌了一幅大號作品,雄偉而壯觀。二樓展廳北邊利用大面玻璃窗作為室內主要光源。

這裡完整收藏了勒澤的作品,可以欣賞到畫家每個時期的風格。如一九一二年的「形式對比」系列,隱然透出畫家開始擺脫立體派畫風。一九二三年豐富色彩的〈大拖船〉,呈現出大師獨特的創作理念。勒澤以客觀又宏偉的構圖呈現「機械美感」,企圖藉藝術來征服機械化的世界,把機械文明的美好與溫暖傳達給世人。

勒澤的藝術價值雖然受到世人肯定,或許是剛硬的風格難以被接受,過世後留下大批作品。一九六○年,他的遺孀和女兒在畢歐成立了這座宏偉的美術館,一九六七年捐獻給法國政府。除了館內有系統地展出各時期的作品,館外松柏參天的庭院中,擺置了許多勒澤的雕塑品。流連在充滿「機械美感」的雕塑間,原本剛硬的作品,不知不覺變得親切柔和了。