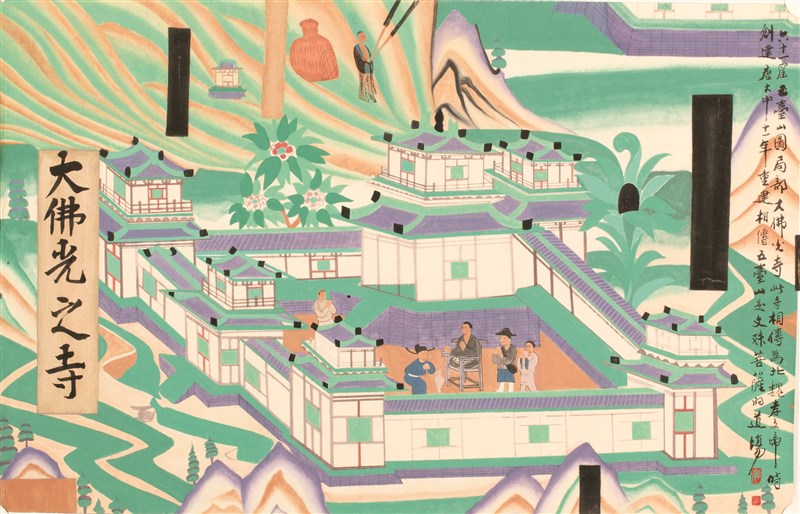

五台山圖之大佛光寺/位於莫高窟第61窟

五台山圖之大佛光寺/位於莫高窟第61窟

文/星雲大師

(五)內外不慳

勝鬘夫人於佛前立誓:「佛陀,我從今日開始,一直到覺悟成佛,對於自己的身體,以及身體以外的一切物質,乃至對佛法的體證,一切世間的學術技能等,都不會有一念慳吝不捨的心。」意義有四點:不慳所有、不吝喜捨、不苦奉獻、不計所施。

1.不慳所有

不慳所有包括「內財」與「外財」。「內」是生命、智慧、般若,願意將智慧、知識貢獻給人,或是傳授他人技能,甚至把自我的生命布施出去,這是內財布施。「外」是指物品、錢財,把我們的身外之物與人廣結善緣,叫做外財布施。人生如果能將自我的財物、生命、身體、精神奉獻給眾生,是很有意義的。

佛教講外財布施,有兩個原則:第一不能自苦,就是將自己的物質錢財布施給人而不感覺到苦。第二不能自惱,既然已經布施給人了,就不要心生懊惱,這樣才是合法的布施。

宋朝的永明延壽禪師,出家前是一個官府太守,生性慈悲,喜歡放生,他經常把朝廷給他的官餉用來放生布施,有一年大旱他為賑濟而挪用公款,因觸犯國法,被朝廷起訴,臨斬時,他忽然心有所感:「雖然我行善布施是佛法、是義舉,但是就國法來說我是犯罪的。觀音菩薩!我求仁得仁,於願足矣。」就在他一心稱念觀世音菩薩聖號時,大刀欲砍下來,一直有隻蒼蠅繞著刀口,劊子手無法專心下手。朝廷問明詳情之後,即無罪釋放。可見得不慳所有的內外行施,功德多麼殊勝。

2.不吝喜捨

布施表面是給別人,實際上是給自己。人生如果不能喜捨,就能真正擁有嗎?金錢、感情、身體、地位都是無常變異法,人生真正能擁有的是因緣。因緣來自四面八方,今日好因好緣的聚合,或許是以時間換來的,是兒女孝順來的,是省吃儉用來的,但是因緣不會永遠的存在,世間不停地在變化,能把握得住當下好因好緣的人,才能創造未來更多的好因緣,因此,認識因緣的人,才是真正擁有的人。

3.不苦奉獻

不苦奉獻,是很高尚的道德情操,像天下父母心,視一切眾生如愛子;菩薩不苦奉獻,凡眾生有所求,不論內外財,都能歡喜奉獻。勝鬘夫人即發願將自己的內外擁有,全部奉獻給眾生。

4.不計所施

如佛陀割肉餵鷹,捨身飼虎,還有,須達長者黃金鋪地、祇陀太子捐獻樹林、智舜禪師割耳救鴙等等,他們把身上僅有的東西給別人,將心愛的物質布施他人,他們不計所施的高尚情操,常常感動天地。給得起的人生,是有福報的人生;不計所施的人生,是尊貴的人生。內外不慳,就是不慳所有、不吝喜捨、不苦奉獻、不計所施。

(六)成就眾生

勝鬘夫人於佛前立誓:「佛陀,我從今日開始,一直到覺悟成佛,不會為自己儲蓄財物,凡所有接受,都是為了成熟貧苦的眾生。」成就眾生的意義有:財物布施、授藝教導、方便協助、無畏成就。

1.財物布施

一般說來,出家人不可以蓄財,而在家人因為有家有業,所以有儲蓄金錢的習慣。佛陀曾經說過金錢是毒蛇,金錢會造成浪費、奢侈,甚至嫖賭等不良行為,因此佛教常勸誡教徒不要貪財。但是行菩薩道的人必須有錢,而積蓄財物,是為了救度貧苦眾生。

2.授藝教導

過去的義學社以教授才藝、知識,來幫助貧苦的人。現代人到寺院作義工,免費教人烹飪、識字、插花、書畫、電腦等,都是成就眾生的具體方法。因為以技術傳授,可以幫助他人獲得應付生活的能力。

3.方便協助

唐朝的清江法師,自幼就有人生如泡幻的體悟,長大後追隨曇一律師出家求法。有一次,他和曇一律師意見相左,就離開師父到四方參學。經過了數年之後,才發現像曇一律師那樣精通律法的人實在太少了,因此自責不已。他痛哭流涕地回來,向曇一律師懺悔,請求再度收留。曇一律師雖然嚴厲的斥責喝罵,也因清江「前念無知,後心有悟」的真誠,而原諒了他,此即是曇一律師的方便攝受。南嶽懷讓禪師也曾以「磨磚既不可能做鏡子,打坐豈能成佛」,方便協助一個習禪的青年,後來這個青年成為禪門一代宗師──馬祖道一禪師。

4.無畏成就

觀世音菩薩聞聲救苦,眾生應以何身得度者即現何身而為說法,充分施予眾生無有恐怖的安寧,就是「無畏成就」。講演佛法,對現在的我來說是家常便飯,但我也是歷經過許多的緊張,因為我一心要把佛法講好,一心要給大家的歡喜,希望成就聽眾的信心,才能有今日的無畏。如果世間上的人都希望幫助人、成就人,這個社會一定會很美好。

(七)四攝度眾

勝鬘夫人於佛前立誓:「佛陀,我從今日開始,一直到覺悟成佛,不會為自己行布施、愛語、利行、同事以攝受眾生,乃是為一切眾生的利益,以無愛染心、無厭足心、無罣礙心來攝受眾生。」

佛教告訴我們,與人相處,要以四攝法為方便來攝受他人。四攝法是:

1.「布施」,包括以金錢、物質幫助他人的財施;以佛法、技術幫助他人的法施;給人信心,讓人消除驚懼、害怕心理的無畏施。

2.「愛語」,不是甜言蜜語,而是令眾生得到歡喜的語言、究竟安樂的語言、隨順度眾的語言、行善布施的語言。

3.「利行」,以方便的法門引導他人獲得信心,走入正道,具體的方法是,對沒有信心者,令其生信;對破戒者,令其持戒;對無智者,令其多聞;對急躁者,令其有定。

4.「同事」,以平等的身分與人同事,比如與商人說商人法、與工人說工法、與女人說女人法、與軍人說軍人法等。我們為人處事,想得到朋友,必須有這許多的方便。同樣的,佛教要得到信徒的護持,也必須運用四攝法門。

勝鬘夫人為了成就菩提,不為自己以四攝法攝受眾生,但是為了一切眾生,他以無愛染心、無厭足心、無罣礙心攝受眾生,這又是怎樣的心態呢?其意義有四點:捨愛為慈、離厭為親、去私為公、忘我為人。

1.捨愛為慈

心有愛染,就容易以自我為中心而產生糾紛,比方夫妻之間互相曲解、同行相忌醜詆對方,或是排除意見相左的同事、一再為自己辯護等愚痴的心理病態都是。而捨愛為慈是淨化昇華的感情,像佛陀平等對待一切眾生,視一切眾生如羅睺羅,把王位禪讓給堂弟摩訶男。又似勝鬘夫人摒除心中的愛染,慈愛的對象不只父母、子女、師徒、眷屬,而是包含一切有情的眾生。

2.離厭為親

娑婆世間是一個痛苦、堪忍的世間,釋迦牟尼佛卻以人間為淨土,對利益眾生的事永不厭煩。所以,與我們有緣的人相親相愛,固然讓人歡喜,但是碰到討厭的人,也要努力地去找出對方的優點,而和他親近。

3.去私為公

我在「怎樣做個佛光人」裡說到,佛光人是:常住第一,自己第二;大眾第一,自己第二;事業第一,自己第二;佛教第一,自己第二。佛光人不私收徒眾、不私蓄金錢、不私建道場、不私交信者、不私自募緣、不私自請託、不私置產業、不私造飲食。就是因為有去私為公的理念,才有今日的佛光山。

4.忘我為人

在《南傳大藏經》中記載:善慧婆羅門聞知燃燈佛要到自己的村落來說法,喜悅萬分,為了不錯過這曠劫難逢的因緣,決定前往聽法。但是善慧發現道路泥濘難行,為了不讓汙泥沾汙了燃燈佛的雙足,他脫下自己的衣裳,並且散開頭髮,躺在骯髒的泥土上,讓燃燈佛以及許多阿羅漢弟子方便走過。這種忘我為人的犧牲精神,種下他日後成佛的種子;他就是後來的釋迦牟尼佛。