電動車的鋰離子電池,需要較長的充電時間。圖/美聯社

電動車的鋰離子電池,需要較長的充電時間。圖/美聯社 電池技術攸關電動車的普及率。圖/美聯社

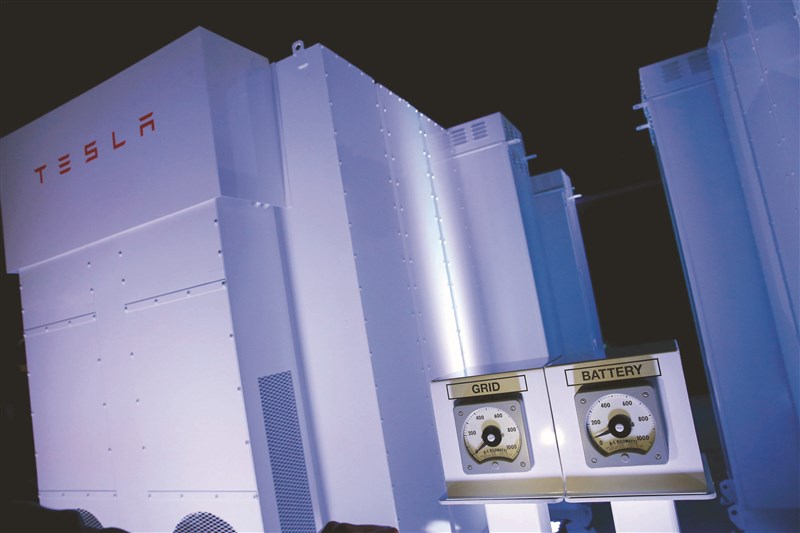

電池技術攸關電動車的普及率。圖/美聯社

文/韋士塔

電動車有助緩解空氣汙染、碳排放和能源消耗,被視為保育地球環境的重要產品。不過,電動車是否能普及,與充電速度、續航能力息息相關;目前的鋰離子電池仍有重量過重、成本高昂和充電時間太長等問題,研究人員正持續開發新型態的電池,希望設計續航力持久的固態鋰電池。

過去數十年來,科學家持續研究固態鋰金屬電池的潛力。相較於傳統的鋰離子電池,體積相同的固態鋰金屬蓄電量更大,且充電所需時間較短。哈佛大學研究團隊在《自然》(Nature)期刊發表的報告指出,他們設計了一種多層電池,兼具充電速度快、使用壽命長、高蓄電量等優點。

哈佛大學工程與應用科學學院(SEAS)材料科學副教授李鑫(Xin Li)的團隊,設計了1種穩定的鋰金屬固態電池,可在高電流密度下進行至少1萬次充、放電。這種電池技術能讓電動車的壽命延長至與內燃機引擎車輛的壽命相當,約10到15年,且不需更換電池;更重要的是,由於這種電池的電流密度極高,只需10到20分鐘就可完成電動車充電。

李鑫指出,鋰離子電池的電池容量跟容量密度都高,是智慧手機、筆記型電腦等產品能持續升級至如今水準的基礎,也是化石燃料車轉型為電動車,以及再生能源發展的重要設備。

不過,鋰離子電池的穩定性較差,因為這種電池使用液態有機電解質來傳遞鋰離子,但隨著持續充電、放電,電極會形成鋰晶枝,刺穿減緩電流和熱量的隔離膜,使電池內部短路,無法使用。此外,液態電解質也有揮發性高、具腐蝕性等缺點。

研究團隊設計1種穩定性較高的固態鋰金屬電池,結構有如「培根生菜番茄三明治」(BLT Sandwich);若把電池想像成三明治,外層的麵包就是鋰金屬陽極(lithium metal anode),接下來則是生菜,即石墨塗層(graphite);然後是番茄,代表的是第1電解質(electrolyte),2片番茄間包覆的是培根,即第2電解質,最後則是另1片麵包,也就是電池的陰極(cathode)。

報告指出,在陽極和陰極之間夾有不同穩定性的材料,是因為兩種電解質的化學性質不太一樣,晶枝容易滲透第1電解質、但第1電解質與鋰金屬的穩定性較高;第2電解質則相反,鋰穩定性差、不容易受晶枝影響。這種多層材料設計並非抑制晶枝的生成,而是加以控制,設法讓晶枝不要刺穿隔離膜。

李鑫表示:「採用不同穩定性的材料來提升電池的穩定性,乍聽之下似乎不合理,但我們的用意並非防堵,而是引導和控制晶狀體的生長,並且還能透過回填(backfilling)技術填補晶枝產生的空隙,讓電池產生自我修復的效果。我們的實驗證明,鋰金屬固態電池具有與鋰離子電池競爭的潛力。」