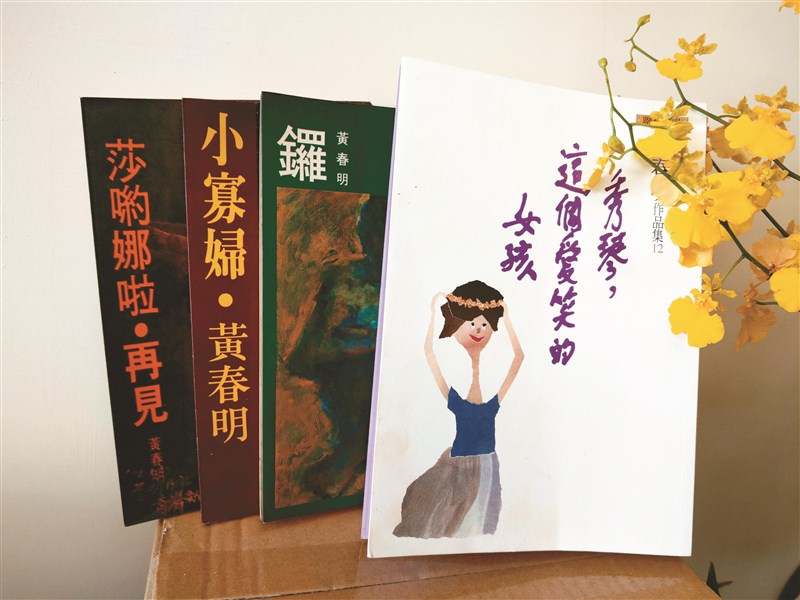

作家黃春明的著作 圖╱莫云

作家黃春明的著作 圖╱莫云

文╱莫云

到超商取書,一拆開紙箱,視線就自動聚焦到左下角吸睛的色紙撕畫。那個頭戴花冠、咧嘴燦笑的女孩,恰是黃春明先生這本新書《秀琴,這個愛笑的女孩》的主角。

翻開書,時空也回頭翻越了將近一甲子,那是個政治經濟與社會秩序失調的年代。小說中的主角秀琴雖然出生在當時普遍貧窮的宜蘭小鎮,卻幸運生長在開餐廳的小康之家,且因身為獨生女而被父母掬捧手心。她的美貌與開朗的笑容固然吸引不少年輕男子的愛慕,卻也因為盲目追求明星夢而讓一家陷入受黑道挾持的困境。更糟的是,秀琴好不容易勉強自己投入電影中歡場女子的角色後,竟假戲真做地被安全局長性侵得逞,終致精神失常。

小說的終章〈有一天〉只有短短六行,敘說秀琴的故事在時代的變遷中漸漸被湮沒遺忘,直到有人不期然在老市場的一隅認出她來,她還是那麼愛笑,只是笑容中的陽光都已被抽離……戛然卻已預知的結尾,收束得稍嫌平淡。相較於作者在自序中提及的腹稿,原本是讓秀琴為違約償債,做了老富商的外室,後來卻因過度肥胖而猝死牌桌,連棺木都得從戶外吊掛上四樓公寓的狼狽。這笑中帶淚的黑色幽默與反諷,其實更具小說逆轉的張力。

縱觀這本小說,還是本著作者一貫植根鄉土、關懷社會底層人物的初衷,寫實而不炫技的文字,讀來彷如圍聚老榕樹下,閒聽鄰家阿公娓娓講述村頭田尾的故事,也將讀者的思緒拉回文風熾盛的六○年代。那時期,不知有多少文青的心弦,都曾隨著白先勇與黃春明筆下人物的悲喜憂歡而悸動──書架上始終擺著一本晨鐘版的《台北人》,緊貼著它的就是三本遠景版的《鑼》、《小寡婦》與《莎喲哪啦、再見》,儘管紙頁暈黃,退化的視力閱讀起這些九號小字更是倍覺吃力,它們仍然伴我羈旅海外多年,又隨我落葉歸根,安靜地佇立在不同的書櫥中,恆常守護著屬於那個時代的心靈豐饒。

早期也曾聽過兩位資深作家的演講,感覺他們都很平易近人。印象更深刻的是,幾年前為了撰寫「文學的行腳」,特地走訪了宜蘭火車站前新開張的「百果樹紅磚屋」。一進門,就巧遇黃春明先生坐在一張長桌前,與當地社區大學的代表們開會。我們不敢打擾,自行點了咖啡茶點,參觀過室內創意的布置與充滿童趣的撕畫展,正打算乘興來去時,鄰桌的會議恰好也結束了。意外的是,原本背對我們而坐的作家,竟端起長桌上的咖啡,微笑招呼著向我們走來。一落座,彼此就宛如舊識般,熟絡地閒聊起文壇今昔,也讓我們更真切地感受到他一路不熄的、深耕文化的摯誠與熱情。

回程經過一座拱型鐵橋,橋下是蘭陽平原大片金黃的、飽滿下垂的稻穗。想起文學大師率真親切的風範,彷彿也聞到了陽光下散發的溫暖稻香。

讀完手上的書,再次翻閱序言,不免感嘆歲月不饒人。烈士暮年,壯心未已。期盼大病痊癒的老作家持續「清倉」,寫出一則又一則筆鋒常帶悲憫的、人間有情的故事。