鏡湖三百里,菡萏發荷花。

五月西施採,人看隘若耶。

回舟不待月,歸去越王家。

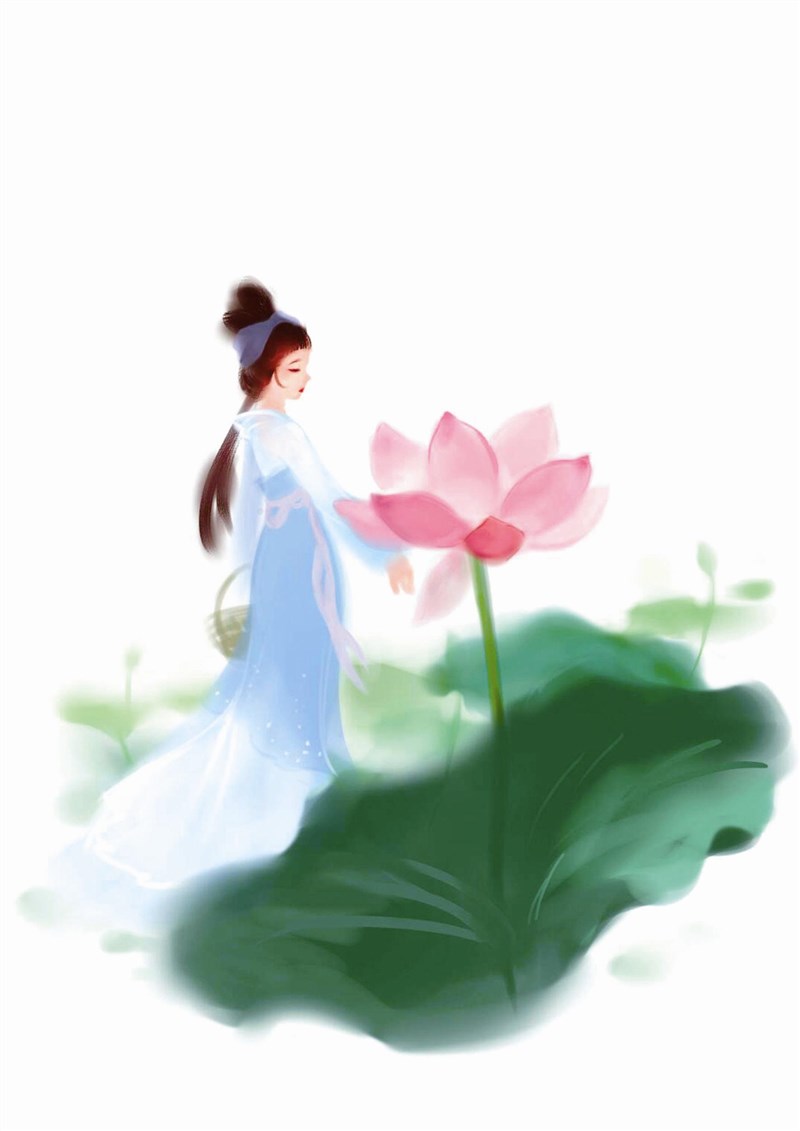

圖/沛蓁

鏡湖三百里,菡萏發荷花。

五月西施採,人看隘若耶。

回舟不待月,歸去越王家。

圖/沛蓁

文/涼兒(惠茹)

鏡湖三百里,菡萏發荷花。

五月西施採,人看隘若耶。

回舟不待月,歸去越王家。

各位小朋友,時至夏季,日暖竹青,薰風習習,吹皺了池水。炎炎夏日,各位有沒有去賞荷花呢?荷花倒映在湖面上,好像落入人間的仙女,美得讓人挪不開視線!說到荷花,今天我們就一起來欣賞李白的〈子夜吳歌·夏歌〉吧!

首先,本詩第一、二句「鏡湖三百里,菡萏發荷花。」詩中的「菡萏」就是指荷花,古人稱未開的荷花為「菡萏」,也就是荷花的花苞。在寬闊的鏡湖上,盡是含苞待放的荷花。上述兩句寫景,並且用「發」字來表現荷花吐發的生命力。

接著,三、四句「五月西施採,人看隘若耶。」據說「若耶溪」旁有西施浣紗石遺跡,所以此溪又名「浣紗溪」。相傳西施曾在五月時於此處採蓮,引得來觀看的人擠滿了若耶溪。當時,西施的絕美容貌傾倒眾生,眾人為了爭相目睹她的風姿,竟然擠滿了若耶溪!李白巧妙地用一個「隘」字,點出人潮擁擠、人滿溪岸的熱鬧景象。雖然李白沒有描繪西施的長相,但這樣「萬人爭看」的景況,讓人對西施的容貌有了更多的想像空間。

最後,五、六句「回舟不待月,歸去越王家。」西施採蓮回船上不到一個月,就去越王家了。作者省略越王勾踐使用美人計的故,以省略的寫作方式,帶過了西施選作吳宮妃子的過程。這種省略的寫作手法,多了點含蓄與暗示;詩中的「歸向越王家」,自然就讓人聯想到越王勾踐復國的故。

欣賞完這首詩後,各位腦海中是否有一整片湖上荷花的畫面呢?想到這樣的畫面,是不是也聞到一股芬芳隨風迎來呢?趁著夏日荷花綻放的季節,各位不妨出去走,欣賞一下荷花的美吧!