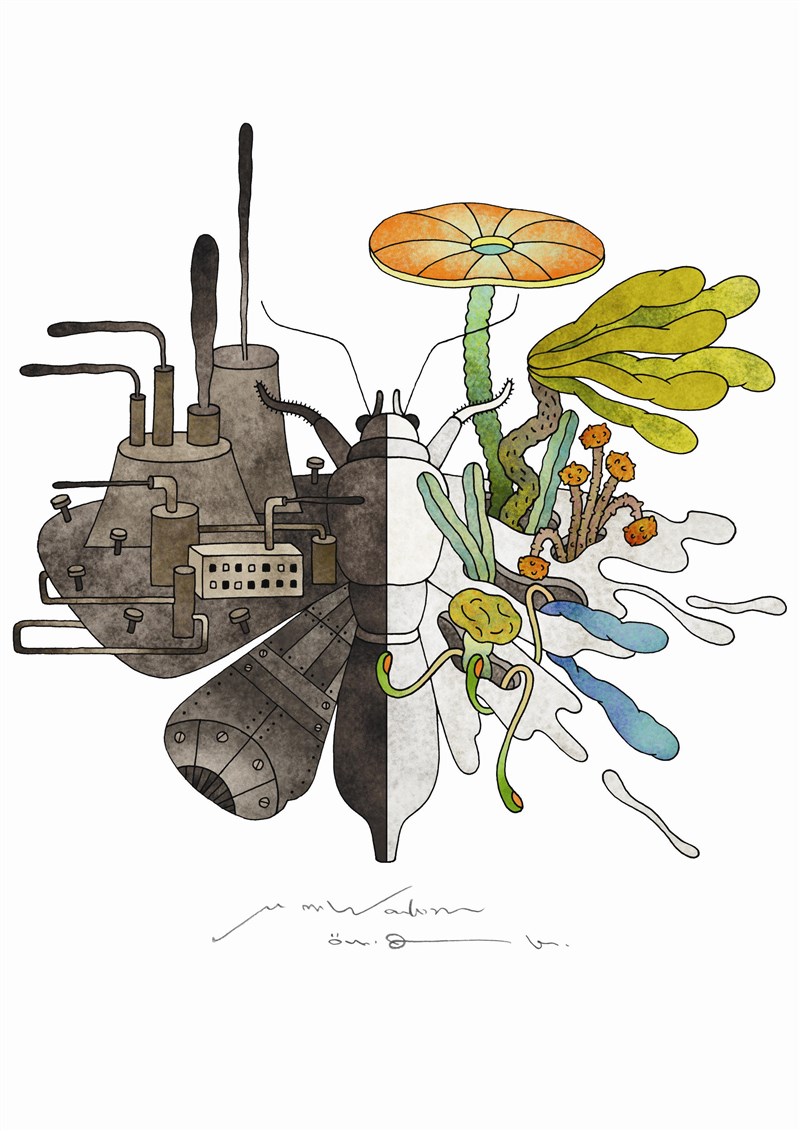

在提到演化的經典案例時,你會先想起猿猴漸成人形的示意圖?還是加拉巴哥島上嘴喙各異的達爾文雀?不論是哪一個,同是課本上經典的黑白蛾例子也不讓人陌生。圖/LucKy wei

在提到演化的經典案例時,你會先想起猿猴漸成人形的示意圖?還是加拉巴哥島上嘴喙各異的達爾文雀?不論是哪一個,同是課本上經典的黑白蛾例子也不讓人陌生。圖/LucKy wei

文/施禮正(行政院農業委員會特有生物研究保育中心)

在提到演化的經典案例時,你會先想起猿猴漸成人形的示意圖?還是加拉巴哥島上嘴喙各異的達爾文雀?不論是哪一個,同是課本上經典的黑白蛾例子也不讓人陌生。相信國高中生物課學演化的時候,每個人都寫過這種經典題目:英國工業革命時期,煤煙使得樹幹顏色變深,影響到黑蛾與白蛾的數量。然而,你可知道這個說法曾飽受攻擊,甚至一度被推翻?不過除了從教科書上認識黑白蛾與天擇的關係,黑蛾與白蛾還告訴我們什麼科學事?

工業革命前,科學家就注意到英國曼徹斯特的胡椒蛾主要有黑白兩型,且比例差距甚大,黑化型十分稀有。到了18世紀末,黑白蛾的數量依舊懸殊,但比例卻完全顛倒,黑蛾占了98%。

美麗的誤會?

原來是因為工業革命前,英國的樹幹原本長有蘚苔與地衣,所以白蛾停在上面時有良好的隱蔽效果,不易被鳥發現。但工業革命後,空氣中充滿二氧化硫與煤煙並沾染到樹幹上,導致蘚苔與地衣死亡且顏色變黑,反而使黑蛾數量逐漸占優勢。因此,黑白蛾長期以來一直是解釋演化進行式的好例子。這個現象最早是誰提出的?如何以科學方法證實鳥類在不同背景顏色下,選汰了黑白蛾的表型?抑或這個案例根本只是一場美麗的誤會,完全沒有實證過?

1896年,鱗翅學家塔特在《英國的蛾》一書中描述了黑白蛾的現象並提出假說:當樹幹受汙染變黑後,黑化型比起正常型來得隱蔽,正常型被鳥類捕食的比率高,導致黑化型的比率逐漸增加。但是這個假說,很快就被鳥類學家與昆蟲學家反駁,他們懷疑鳥類不是黑白蛾的主要捕食者,因為黑白蛾是夜行性,很少在白天活動。英國生物學家馬傑魯斯則認為,從視覺生理學的角度來看,以人類肉眼測量隱蔽色的結果套用在鳥類上,是十分不合理的做法。人眼與鳥眼的感光細胞不同,腦中對獵物的認知也未必相同,因此以人眼衡量鳥類眼中的隱蔽色,可能會使結果存在無可預期的變數。

就愛吃黑蛾

馬傑魯斯開始測試,是否是因為鳥類天生就愛吃黑白蛾,而非樹幹顏色所造成的結果。他的實驗選在英國斯普林菲爾德一處1公頃左右的庭園進行。為避免過去密度過高和人為操縱停棲位置的缺陷,每晚只操作少於10隻蛾,並由牠們自由選擇停棲位置;停棲位置附近的其他蛾種都完全被移除,以免干擾實驗結果。日出後便由鳥類自行取食蛾類,如此也去除了人眼測試隱蔽色的誤差,直接由鳥類決定。4小時後若蛾消失在原位置,則推測為已被捕食,若蛾未消失,則記錄其位置以確認隱蔽狀況。

實驗數據檢驗鳥類的捕食是否具選擇性。結果顯示,當地的9種鳥類確實顯著地選擇取食黑化型,保留下正常型。因此,鳥類是黑白蛾的主要捕食者,也是造成選汰的主要因子。

黑白蛾反應環境變化的速度非常快,可能具備成為環境監測因子的條件。本文提到的黑白蛾只是英國眾多蛾類其中一種,台灣也有相同的例子,如白波緣尺蛾、黑腰鋸尺蛾。若台灣的物種也能敏感地反應環境狀況,將有開發成為環境監測指標的潛力。

黑白蛾的故事就到此為止?那可不一定。對於未來想從事科學研究的學生來說,課本沒告訴你的事:科學知識反覆驗證的過程、學習實事求是的科學精神、獨立的思考能力、縝密的研究過程,才是真正能夠幫助你成為科學家的第一步,黑白蛾的研究歷史正好提供了最佳例證。也許某天,讀過本文的你(妳)發現了馬傑魯斯的漏洞,加以改善後卻得到完全不同的結果也說不定。這才是科學引人入勝的地方啊!