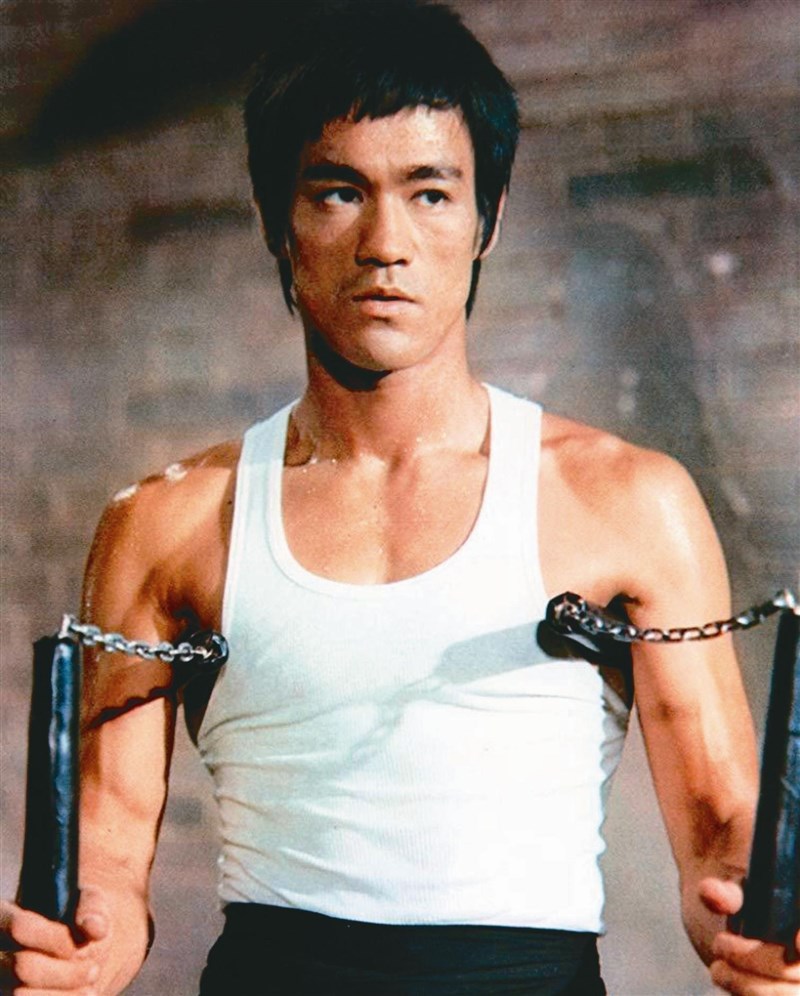

李小龍在一九七二年電影《精武門》中的劇照。

圖╱資料照片

李小龍在一九七二年電影《精武門》中的劇照。

圖╱資料照片

【本報綜合外電報導】美國體育電視台ESPN《30 for 30》紀錄片系列,於七日播出武打巨星李小龍的紀錄片《Be Water》,片中除了講述他的傳奇一生外,也探討他如何面對和打破一九六○年代美國社會對亞裔及亞洲人的種族歧視。李小龍的早逝剝奪世界看見他更多光芒的機會,但也鞏固他過去數十年來如神話般的地位。

《Be Water》的越南裔導演包阮表示,著手處理李小龍的故事就是要「揭開那個神話,弄清他是誰」,讓人因此在片中看到李小龍努力想融入將他視為「外國人」的國家,並在當地取得成功。而這對李小龍來說,其實並非一個完全陌生的議題,因為他的母親為歐亞混血。此外,李小龍生於美國舊金山,接著在香港長大,當了童星,更加深他的無根感。

李小龍十八歲時被送往美國居住,之後開始在西雅圖教功夫,但李小龍不甘心只教功夫度日,於是前往洛杉磯嘗試闖入美國電影業,但他當時發現亞裔美國人在好萊塢只能飾演被侮辱的亞洲人,或對亞洲人有刻板印象的角色,更別提要讓亞洲人領銜主演。包阮說,「李小龍試圖找到自己的歸屬」。

擺脫僵化武打

找到自己歸屬

然而,這對李小龍的心理影響,可能使他接受有助於塑造關於武術哲學的新思惟。他認為任一種的打鬥方式都太侷限,他創造出強調魄力和讓習武者擺脫傳統僵化武打順序的格鬥風格。

李小龍用他的名言「Be Water(如水)」總結此一概念,這部紀錄片也以這句話作為片名。他在一九七一年接受電視節目主持人皮爾.伯頓(Pierre Berton)專訪時說,「清空你的思緒,不要有框架,成為像水一般無形無態」。

他表示,「水進到茶杯裡,就變成茶杯。水進到瓶子裡,就變成瓶子。水進到茶壺內,就變成茶壺。水可以涓流,亦能沖擊。像水一樣,我的朋友」。

李小龍的妻子琳達.李.卡德威爾(Linda Lee Cadwell)在紀錄片中說,他踐行一生的哲學就是自我實現。「不要接受別人給你的刻板印象。找到對自己有價值的東西並展現出來」。

曾是李小龍學生的卡德威爾說,李小龍試圖在美國歧視亞裔的態勢中找到自己的位置。如同包阮所說的,在與日本、南韓和越南發生衝突後,美國已習慣視亞洲人為敵人。同時,在淘金熱和鐵路擴張時期,大量中國人於十九世紀中期抵達美西後,不得不面對長期存在的刻板印象。

挑戰種族藩籬

擔綱電影主角

三十六歲的包阮說,李小龍擔任主角的第四部電影《龍爭虎鬥》對他有深遠影響。包阮是越南移民的後代,在美國馬里蘭州長大,之後就讀紐約大學和紐約視覺藝術學院。

包阮以年輕亞裔男孩的身分看完這部電影,他說,「這改變我的人生,因為我終於看到自己在大螢幕上扮演英雄」。

包阮說,儘管主流敘事將李小龍定位成「武術之神」,但從許多方面來說,他也是「電影偶像」。並說希望透過美國移民的角度來看李小龍,他必須面對很多挑戰,解決一九六○年代猖獗的種族主義和歧視問題。他補充說,「李小龍不是典型的美國人,當你更深入了解他的故事時,這很大程度上就是美國故事的縮影」。