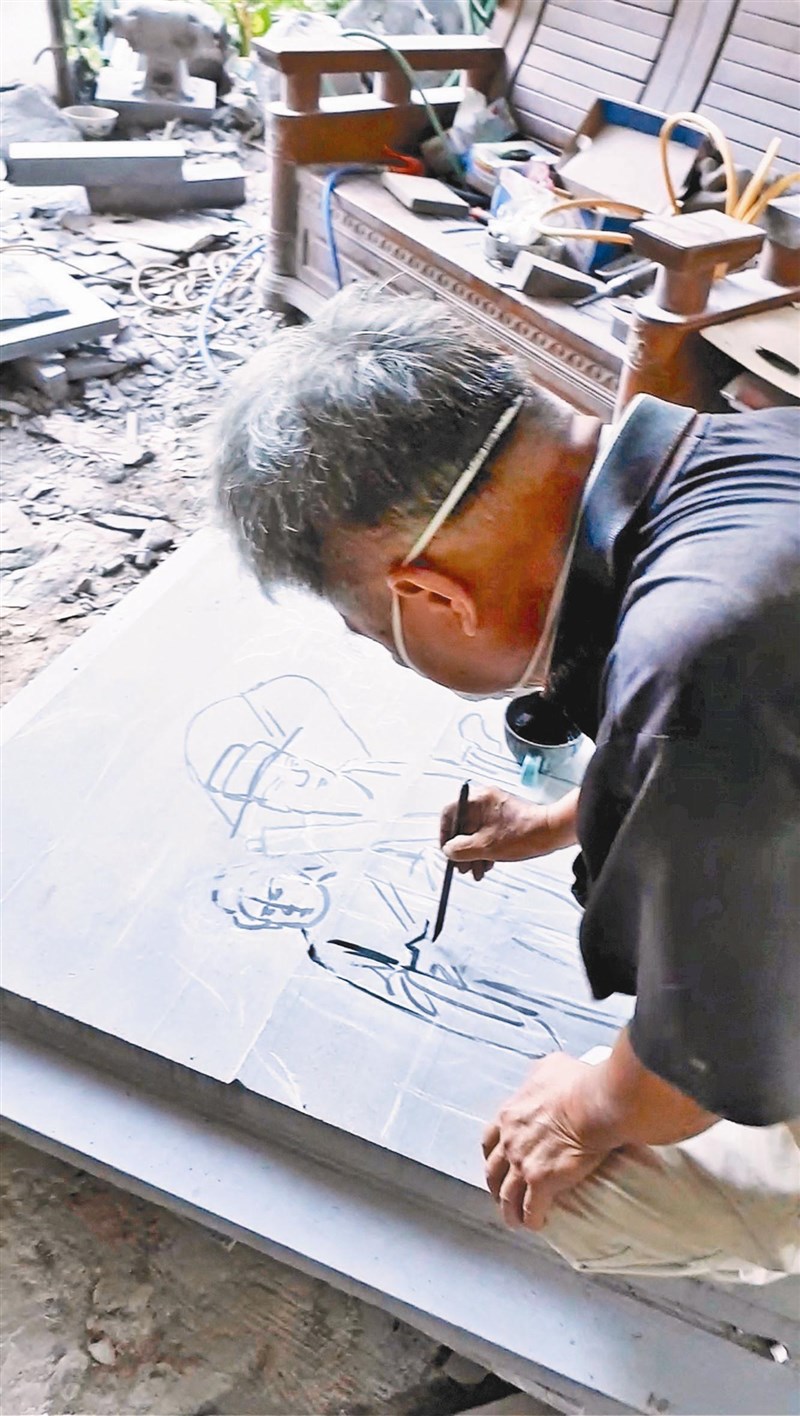

石雕藝師石地發創作數十年來,仍堅持以手工墨線繪製圖稿。圖╱蔣若琳提供

石雕藝師石地發創作數十年來,仍堅持以手工墨線繪製圖稿。圖╱蔣若琳提供

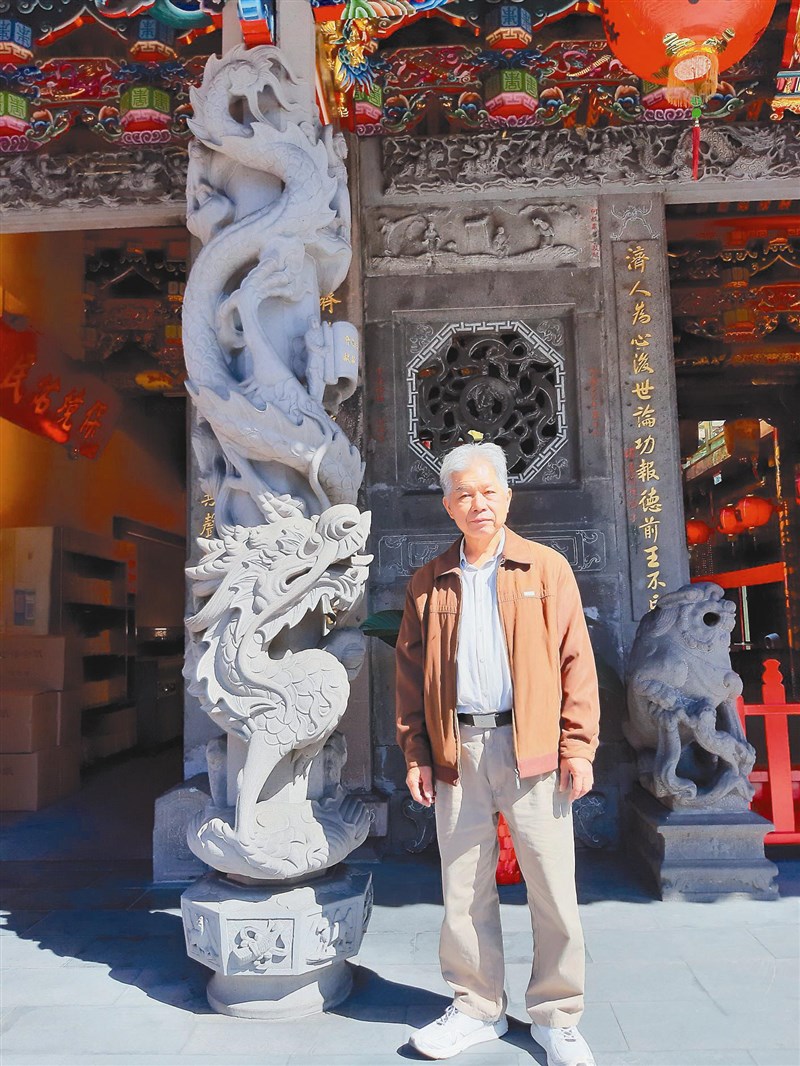

石地發長年來為寺廟雕刻龍柱、創作石雕,尤其擅長已瀕臨失傳的手工打石技法。圖╱蔣若琳提供

石地發長年來為寺廟雕刻龍柱、創作石雕,尤其擅長已瀕臨失傳的手工打石技法。圖╱蔣若琳提供

【記者羅智華專題報導】到廟宇參訪民眾,進入正殿參拜主神前的兩側,常可見一對活靈活現的石雕龍柱,彰顯對神明的崇高敬意,但台灣龍柱文化從何時開始?根據歷史記載,台灣最早的龍柱源於清朝康熙後期;現存年代最悠久的石雕龍柱就位在台南開基天后宮。由於每間廟宇龍柱造型不盡相同,呈現出多元石雕文化,豐富廟宇建築內涵,然而精美龍柱的幕後推手,正是技術超群的石雕匠師。

鑽研龍柱石雕藝術的蔣若琳表示,龍柱形式隨時代更迭而有所不同,早年因仰賴手工打製,所以龍柱外形較為俐落、線條簡潔,整體造型古典優雅;隨著電動器具的應用,龍柱造型雖然趨向繁複,但也因速成而少了精緻典雅,加上有愈來愈多廟宇為成本考量,採用機械化龍柱,在快速、低價的大陸石雕衝擊下,讓台灣手工雕刻龍柱日漸式微,甚至面臨後繼無人的危機。

豐富寺廟文化

十七歲入行的石雕藝師石地發,長年來為寺廟雕刻龍柱、創作石雕,尤其擅長已瀕臨失傳的手工打石技法,只見他一手握鐵錘、一手拿鑿具,無論是線雕、浮雕、透雕,還是圓雕都難不倒他,還能從頭到尾、一氣呵成完成龍柱;高超技藝可說是台灣目前碩果僅存,這位仍以手作雕刻為主的達人藝師,代表作包含國定古蹟笨港水仙宮、中和廣濟宮三川殿前檐口龍柱,以及中壢仁海宮五門壁堵石雕等。

儘管作品早已受各界肯定,但講求扎實基本功的石地發,數十年來仍堅持以手工墨線繪製圖稿。他表示,石雕範圍相當廣泛,以廟宇來說,從廟門兩側前的石獅、龍柱、麒麟、石鼓,石雕神像等,都可算是石雕工藝範疇,當中又以龍柱最能代表石雕的藝術價值。

工序十分繁複

要完成一對手工龍柱可不簡單,石地發說,石雕工序相當繁複,包含一開始的繪製圖稿、打初胚、造型、細修打磨等,從無到有得耗時兩到三個月時間。

他談到,在進行石雕創作時,過程會產生大量粉塵,加上早期匠師都沒有配戴面部防具,導致長時間處在帶有粉塵顆粒的環境,對肺部造成負面影響,更帶來難以撫平的職業傷害,有多位技藝高超的石雕匠師就因此「英年早逝」,無形中也降低年輕匠師入行意願。

「我不知道自己還能在這一行待多久,但只要我的雙手還能創作石雕,就會一直做下去。」年近七旬的石地發語重心長表示,要使宗教工藝發揚光大,需仰賴技藝傳承,為讓石雕龍柱技藝不要就此凋零,近年他也受邀前往大葉大學授課,教導學生製作小龍柱,希望透過自己的一雙手,將手工石雕傳承下去。