不曉得各位有沒有發現,你平常深信不疑的資訊,或是一些很具衝擊性的訊息,其實都不是科學的「理論」,而是個人的「經驗之談」。相信經驗之談是很普遍的人性。我畫個漫畫大家來看一下。漫畫/植木理惠(日本文部科學省研究員、東京大學心理學碩士)

不曉得各位有沒有發現,你平常深信不疑的資訊,或是一些很具衝擊性的訊息,其實都不是科學的「理論」,而是個人的「經驗之談」。相信經驗之談是很普遍的人性。我畫個漫畫大家來看一下。漫畫/植木理惠(日本文部科學省研究員、東京大學心理學碩士)

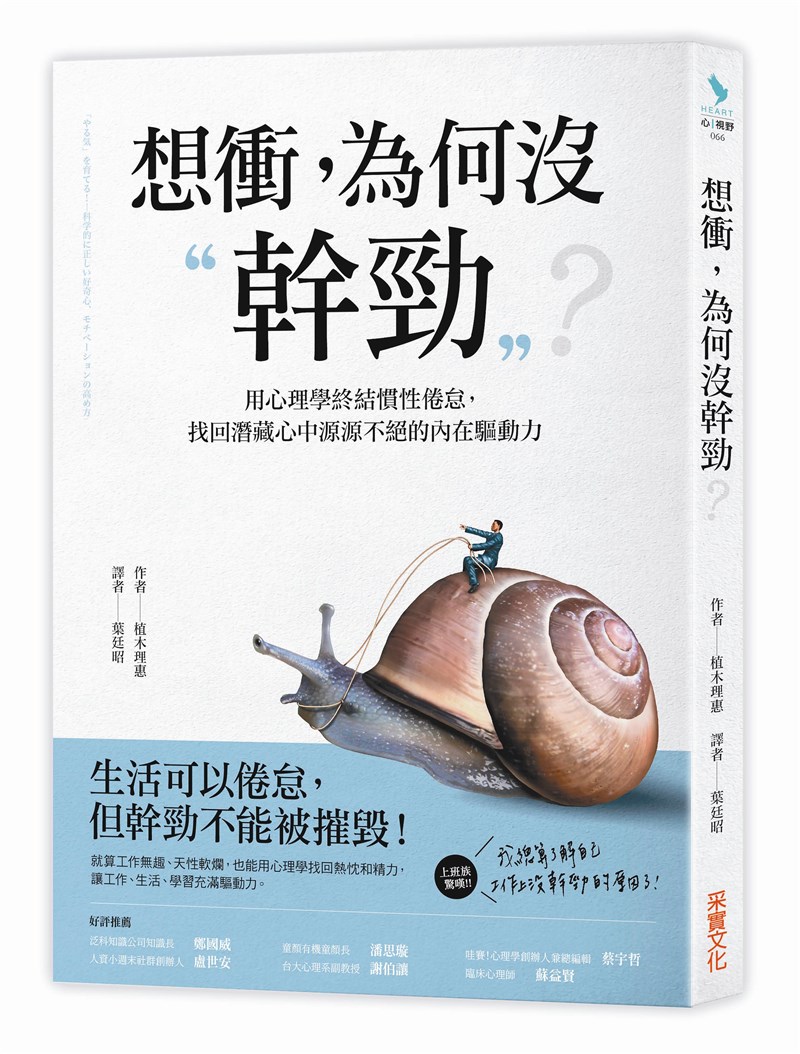

本文摘自《想衝,為何沒幹勁?》采實文化出版

本文摘自《想衝,為何沒幹勁?》采實文化出版

文/植木理惠(日本文部科學省研究員、東京大學心理學碩士)

不曉得各位有沒有發現,你平常深信不疑的資訊,或是一些很具衝擊性的訊息,其實都不是科學的「理論」,而是個人的「經驗之談」。相信經驗之談是很普遍的人性。我畫個漫畫大家來看一下。

一般人都認為,應該多多給予獎勵才能提振幹勁。不過,從心理學上的角度,培育一個人的幹勁,最好不要用到錢。也不光是錢,舉凡玩具、獎狀、讚美之詞等等,所有會讓對方開心的報酬,一定要經過審慎評估再給予,給予獎勵的方式有誤,反而會摧折幹勁。不管你是教養子女的父母,還是煩惱下屬怠惰的上司,亦或為情所困的少女,其實道理都是一樣的。

經驗要以知識為基礎

人與物品不一樣,這不用多說大家都知道。因此,「人性可以用知識來駕馭」的論述是絕對不成立的。只不過,心理學已經是一門成熟的「科學」了,那麼,到底是知識重要?還是經驗重要?這是研究者和實踐者多年來爭論的議題,我認為要有知識作為「基礎」,經驗才派得上用場。

再補充一點以免各位誤會,我並沒有輕視經驗之談,我深信經驗談和基礎科學是密不可分的關係。依我個人來看,經驗是「科學的呈現」,科學則是「經驗的累積」。這兩者就好比車子的前後輪,缺了其中一邊車子就無法前進。這世上不乏企業激勵員工、父母激勵孩子念書的故事。如果你以為聽了這些經驗談,就能掌握教育的「訣竅」,從統計學的角度來看,我個人抱持懷疑的態度。

光是探討如何激勵孩子的幹勁,就有很多複雜的因素要考量。每個家庭的父母和孩子的個性都不一樣,家庭成員、經濟好壞、受教機會等「狀況」也各不相同,顯然不會有一體適用的經驗談。容我不諱言地說一句,特殊的人才教育「經驗談」,幾乎沒什麼有效的教育理論,可以廣泛用在一般家庭或社會上。成功的經驗談確實有激勵人心的作用,能帶給迷茫的讀者勇氣和啟發。可是,當你思考眼前的問題時,不能只仰賴那些成功經驗,否則注定一事無成。