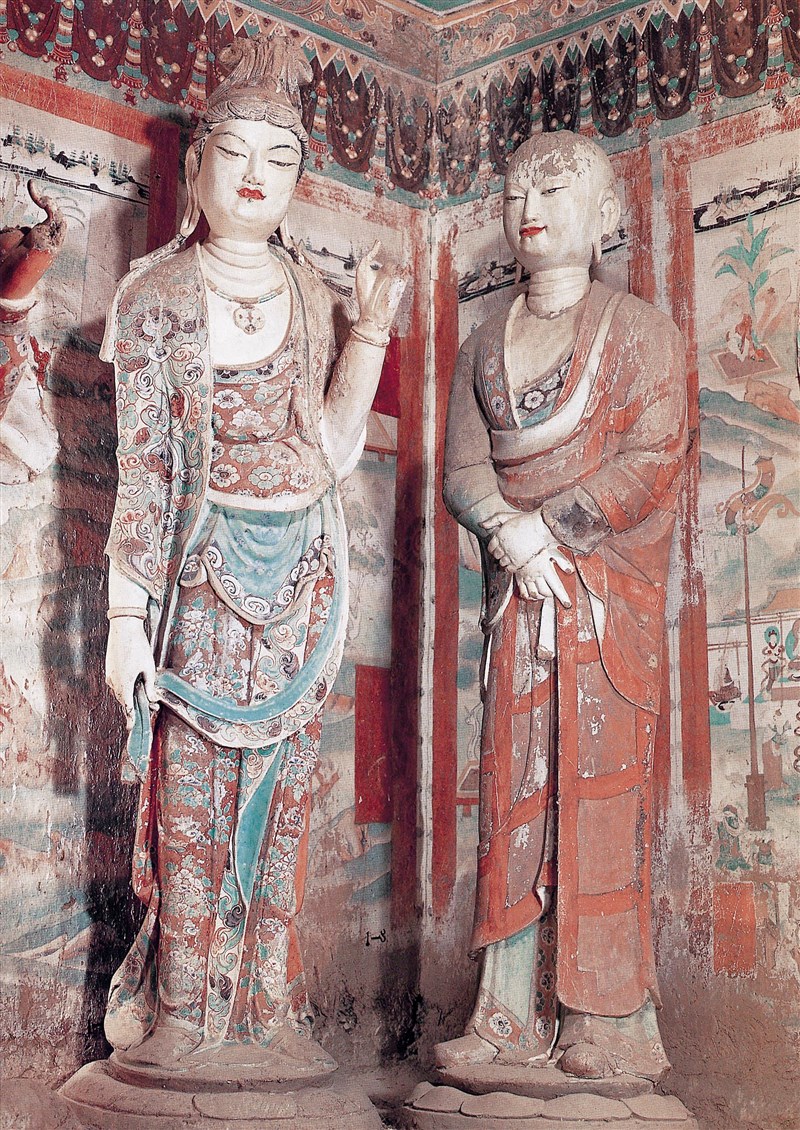

莫高窟第159窟西壁龕內南側弟子及菩薩像/中唐/甘肅敦煌圖/世界佛教美術圖說大辭典提供

莫高窟第159窟西壁龕內南側弟子及菩薩像/中唐/甘肅敦煌圖/世界佛教美術圖說大辭典提供

文/星雲大師

一個開悟的人,安忍如大地,不應該受毀譽褒貶而動搖意志,以無我觀,觀察諸法虛妄,那麼我人的幻象,乃至世間的好壞,不過如水上泡沫,乍起乍滅,哪裡能恆常不變呢?

譯文

「須菩提!如果有菩薩用滿恆河沙世界之多的七寶來布施,所得的功德,當然無法計量。但又如果有人明白一切法空,親證無生法忍,那麼,這位得忍菩薩的功德要比寶施菩薩的功德更多。為什麼呢?須菩提!因為得忍菩薩不執取福德的緣故。」

須菩提問道:「佛陀!為什麼得忍菩薩不執取福德呢?」

「須菩提!菩薩對於所作的福德,不應貪求生起執著,不著福德相,不執取福德為實。」

原典

不受不貪分第二十八①

「須菩提!若菩薩以滿恆河沙等世界七寶持用布施,若復有人知一切法無我,得成於忍②,此菩薩勝前菩薩所得功德。何以故?須菩提!以諸菩薩不受福德故。」

須菩提白佛言:「世尊!云何菩薩不受福德?」

「須菩提!菩薩所作福德,不應貪著,是故說不受福德。」

註釋

①本分敘述菩薩修行階次的深淺不同。凡夫菩薩雖知外塵之相不實,但未證得無生法忍,心中還存有微細之妄念,著相布施,未能通達無我之法。聖賢菩薩,心不住法,得成於忍,因此,得忍菩薩的無漏功德,勝過寶施菩薩有漏的福德。

菩薩悟得無我之後,不馳求福德,不戀著涅槃,所以說「不貪」。

不受福德,並不是撥無業因功果,而是菩薩心不貪著福德,無校量福德的妄想分別。

②得成於忍:忍,安忍也。安忍於逆順之境而不起瞋心,安住於真理而不動心也。忍一般分三種:生忍、法忍、無生法忍。此處的「得成於忍」,指無生法忍。

講話

第十七分說過,真實的菩薩,要通達無我、法。此人、法二無我,甚深難明,因此本分佛陀又舉菩薩布施行業,以顯般若之理。

此分的校量功德,不是與凡夫布施的功德作比較,而是就修行階次不同的菩薩間之校量。菩薩能知一切法空,並對此理深心不動,就能證得「無生法忍」,以此心無所住的內證,廣興佛事,度無人之眾生,得無我之佛果。

一、無我無法,證無生忍。

二、菩薩所作,不貪福德。

《金剛經》的前二十六分都在剖解「真空」之理,發無上菩提心者須知世出世、染淨、聖凡,乃至五蘊、六入、十二處、十八界等,一切諸法當體全空,並沒有個「實我」的存在。菩薩若能會得「空不住空」、「我無我法」,真正體悟我、法二空,得無住智慧,就能深心認可不動搖。

一、無我無法,證無生忍

以滿恆河沙等世界七寶持用布施,此寶施之菩薩,為有得心,心量的功德皆有限,是無法與得法忍的菩薩相比的。因為得忍的菩薩,已忍可一切法無我,無為心遍及三千恆沙河界,心體無滯,來去自由,不行小道,能弘布三寶功德,無有邊畔。

《六祖壇經》:

「善知識!世界虛空,能含萬物色像,日月星宿,山河大地,泉源谿澗,草木叢林,惡人善人,惡法善法,天堂地獄,一切大海,須彌諸山,總在空中。世人性空,亦復如是。

「善知識!自性能含萬法是大,萬法在諸人性中。若見一切人,惡之與善,盡皆不取不捨,亦不染著,心如虛空,名之為大,故曰摩訶。

「善知識!迷人口說,智者心行。又有迷人,空心靜坐,百無所思,自稱為大。此一輩人,不可與語,為邪見故。」

我們稱菩薩為「菩薩摩訶薩」,摩訶名大,見一切人,不論善惡,盡皆不取不捨,亦不染著,生愛憎邪念,就如經文所言:「知一切法無我,得成於忍。」此分以寶施菩薩和得忍菩薩所得的功德作較量,兩者都是菩薩,不同的是,寶施菩薩是在凡夫位者,只是依文解義的知解,未真正證得一切法空,所以行布施時,心未離相,仍舊循著有生有滅的漏習,如此著相行施,功德即成有漏之福德。

在第十四分,佛陀以過去生為歌利王割截身體,及五百世作忍辱仙人為例,說明自己因明真空妙理,已無我等四相,故心不瞋恨,菩薩為利益眾生故,應如是行。

《圓覺經》:

「善男子!末世眾生不了四相,雖經多劫勤苦修道,但名有為,終不能成一切聖果,是故名為正法末世。何以故?認一切我為涅槃故;有證有悟名成就故。譬如有人以賊為子,其家財寶終不成就。何以故?有我愛者,亦愛涅槃;伏我愛根,為涅槃相。有憎我者,亦憎生死,不知愛者,真生死故,別憎生死名不解脫。」

如經中所說,愛涅槃而憎生死,即未離妄想執著,最終反為其害,故名之為賊。以賊為子,家中財寶自然無法積聚。有我即生我見,由我見妄起我愛執著,於菩薩行道,如膠著手,無法攀進上升,所以佛陀於《金剛經》中,一而再,再而三,反覆申述無我、無法之實相理,權教菩薩依事相修六度時,如果不能理解佛陀所說的「無住」妙理,就像此分的寶施菩薩,無法得成於忍。

忍有三種:

(一)生忍:又名「眾生忍」,即對於眾生的輕賤凌辱,都能無怨的接受。第十六分中佛陀提到,受持、讀誦此經,若為人輕賤,能消除墮惡道的先世罪業。所以我們初發菩提心,應以「眾生忍」為修持的功課,逢人輕賤,護於口,抑於面,忍於心,以感恩他人為我們「消業」,入聖人行,必得無上果。

(二)法忍:於生存的客觀環境,冷、暖、飢、渴等等違逆之境,不生心動念,不起好惡分別,無怨無瞋的接受。

(三)無生法忍:即是此分所言的「得成於忍」。一切法都是從因緣生滅假合,當體即空,本來無生無滅的。對於此「諸法空相,不生不滅」的道理能深心認可,心不動搖,即所謂「得成於忍」。境緣的冷暖,人事的寵辱,哪裡有個真實我和法的體相呢?開發此忍可的智慧,就能安於一切塵緣境界,不生妄想分別。由般若之慧明,顯發安忍之定力,菩薩有此定慧雙翼,於一切境相,自能遊行無礙。

佛陀在世時,有一名年少比丘,由於也無法控制自己對異性的貪念,心中十分痛苦。每當靜坐時,內心雜念紛起,使得他無法完全專注於修行。有一天,他思惟著:「如果無法消除欲望的煩惱,則被欲望破壞我的戒行,為了保持清淨的戒行,斷除我的痛苦,不如切斷自己的性器,就不會再有情欲的苦惱。」

於是這名年少比丘,便在自己的寮房,準備拿起刀子動手,佛陀忽然走進來阻止他,並為他開示道:「你不要做此愚痴事!善惡的根源,都在我們的心中,並不在我們的心外,你要斷除欲望,要以不淨觀為思惟的內觀,以苦的生起,苦集成的原因,斷苦集,行正道,然後才能證悟滅諦,得到無憂的涅槃。你不熄滅內在沸騰的念頭,卻往心外求法,試圖改變外境的現起,這不是斬除煩惱的根本之道!」

佛陀要行者「得成於忍」,於世間五蘊假法,出世間善法,都要內觀我空、法空,內學無為,知欲苦的來處,諸法蘊集的假合不實,不被妄想緣境的好醜所轉,即時狂心頓歇,歇即菩提。如龐蘊居士說:

學佛作夢事,不須論地獄,

天堂總越卻,六識為僮僕。

心心無所住,處處塵不著,

五道絕人行,無心是極樂。

空裡見優曇,眾生作橋彴。

欲得速成佛,只學無生忍,

非常省心力,當時煩惱盡。

七寶藏門開,智慧無窮盡,

廣演波羅蜜,無心可鄙吝。

只恐著有人,愚痴自不信。

無心是極樂,無我成佛事,無住嚴熟土,無生功德殊。《金剛經》以空無為根柢,生長五度的華枝,結成無漏無得的菩提果實。般若是五度的眼目,使我們知身中寶物,尊重己靈,發慚愧勇猛心,臨一切塵緣,如大地不動不搖。如《大般若經》說:

「菩薩摩訶薩般若波羅蜜多亦復如是,於一切法無所取著,能從此岸到彼岸故;若於諸法少有取著,則於彼岸非為能到。」

大愚良寬禪師於天保二年一月六日圓寂。臨終前,他表示死亡就如睡眠一般,當死亡來時,此刻最為美好!不要對過去、現在、未來有所住著,無心的享受死亡的寧靜,才是入佛的門徑。他留下一首和歌:

春意在枝頭,杜鵑深山啼,

紅葉風捲去,無影亦無跡。

死亡,不僅是肉體上的,涵蓋我們身心世界的每一個念頭的生滅。當富貴死亡時,當愛情死亡時,當地位死亡時,當權勢死亡時,凡所有世間的境界壞去死亡時,因緣業風捲去時,我們上下無所依附時,能否回頭尋個無影無跡,春意十分的內在世界呢?