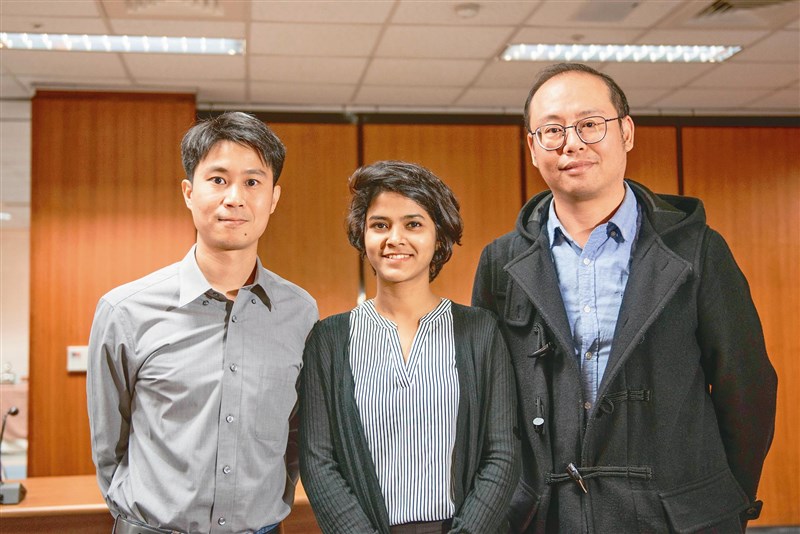

中研院林書葦(左)與學程博士生芭雅希(中)組成跨國研究團隊。

中研院林書葦(左)與學程博士生芭雅希(中)組成跨國研究團隊。

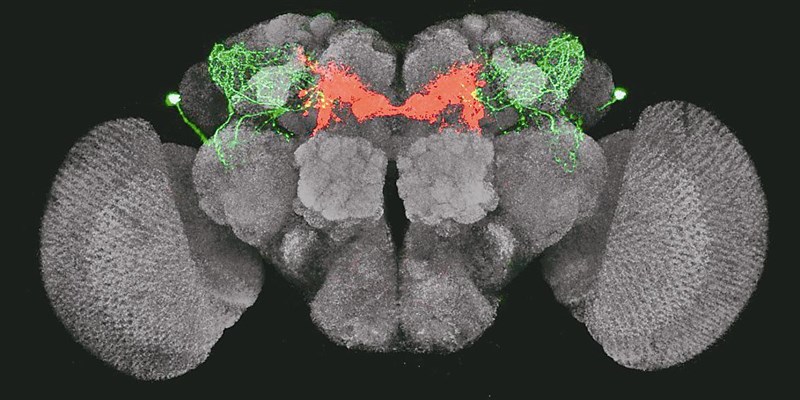

中研院研究團隊發現,果蠅大腦釋放的leucokinin,同時是渴與餓的訊號。圖╱中央研究院提供

中研院研究團隊發現,果蠅大腦釋放的leucokinin,同時是渴與餓的訊號。圖╱中央研究院提供

【本報台北訊】人類飢餓和口渴時,大腦會不由自主去找食物和水,但沒人了解這股動機背後運作機制。中央研究院跨國團隊花費三年,每天對超過五千隻果蠅做實驗,發現果蠅腦內有一種神經傳導物質,影響它們找水或找食行為,解開渴、餓訊號在腦中的神經機轉。研究團隊表示,這項成果有望推及至人類行為,改善暴食症或厭食症。

中研院分子生物研究所助研究員林書葦說,當人們口渴與肚子餓的時候,腦中會產生一種無形的驅力,讓我們想喝水或吃東西,心理學上稱這樣的內在驅力為「動機」。果蠅和人一樣,行為受到渴和餓的調控,只有在渴的時候會去尋找水源,只有在餓的時候對食物有反應。

林書葦表示,他和中研院「國際研究生學程」印度籍的博士生芭雅希一起研究,首度找出控制餓與渴行為的神經傳導物質,名為leucokinin(神經胜肽)。這項神經傳導物質的活性在果蠅餓與渴時會上升,但經抑制活性,口渴的果蠅不會去找水、飢餓的果蠅也不會去找食物,就像得了厭食症。團隊也做反方向的實驗,活化這項神經傳導物質的活性,發現不餓的果蠅也會去找食物。

這項成果本月發表在國際期刊《自然:神經科學》(Nature Neuroscience)。研究成果有望推及至人類大腦研究,人類許多神經疾病,如憂鬱症、厭食症、成癮症等,都和腦內的動機系統有關。遺傳學研究常用果蠅,且大腦功能很完善,有助於了解更複雜的人腦。

目前科學界對精神疾病研究,只能了解大範圍的腦區是否對一種行為有影響,但不知道細部的神經機轉。也因此,用藥和治療難免會有副作用。若能了解生物的神經機轉,可以讓開藥更精準。