編輯楊旻芳/綜合報導

現代人總是「機不離身」,上班看電腦、下班看手機,沒事有事也要滑一下,從早上起床先滑一下,上班用整天電腦,下班繼續滑、睡前在滑一下,整天都被3C產品綁架。手機抓住我們的眼、抓住我們的心、更抓住我們的脖子。如果轉動脖子聽到「喀啦」聲就要注意,可能是頸椎發出的警訊。

康健雜誌報導指出,聽到脖子發出「喀啦」聲,你是已經習慣選擇不理睬,還是納悶著:這個聲音怎麼來的?會不會是要中風的前兆?該看醫生嗎?

康健雜誌提醒,可以先從聲音的來源來看!頸椎轉動時發出的「喀啦、喀啦」聲來源有3種:

1.頸椎關節壓力的變化:可能與關節中滑液的泡泡生成或垮掉有關。

2.韌帶或肌腱在骨頭上滑動所發出的聲音:當肌腱或韌帶太緊繃,或是因老化而造成彈性喪失,會導致肌腱或韌帶在骨頭附近活動時發出聲音。

3.骨頭和骨頭對磨:脊椎旁的小面關節退化、軟骨磨損,導致小面關節上、下骨頭對磨;也可能是椎間盤退化,導致脊椎骨中間緩衝減少,使得椎骨磨擦而有聲音。

依發出「喀啦」聲的頻率、程度調整

如果是偶爾發出「喀啦」聲,沒有疼痛的現象,要多注意自己的姿勢,像是調整使用手機、電腦的習慣,不要做出「烏龜頸」的姿勢,就能減少「喀啦」聲。避免過度使用3C產品,尤其不要在床上或沙發上躺著看手機、平板,應該就能改善狀況。

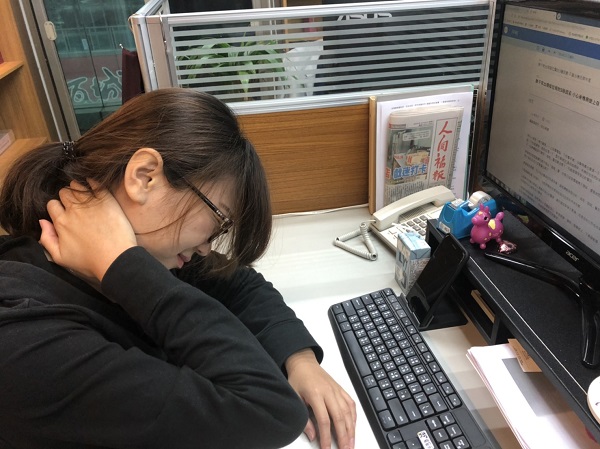

圖說:頭頸向前傾、背部拱起,從側面看就像烏龜探頭般,形成俗稱的「烏龜頸」。圖/施圓荷。

使用電腦的標準姿勢為螢幕與眼睛同高(眼睛高度約落在螢幕上1/3),雙肩自然下垂在身側,手肘彎曲90度靠在扶手上;使用手機則可用物品或手機架使螢幕與眼睛同高,減輕肩頸及雙手的負擔。

圖/楊旻芳。

如果頻繁發出「喀啦」聲,除了要注意上述姿勢和習慣,可以搭配熱敷及溫和緩慢的頸部伸展動作。切記不要一直故意快速旋轉脖子來引發聲響,因為這樣可能會增加脊椎關節的磨損。

若是除了發出聲響,頸部僵硬已經影響睡眠品質,以及開車、騎車時轉頭的靈活度,甚至頸肩疼痛、膏肓處或手臂痠麻,應該盡速到復健科門診尋求診斷及治療。醫師會依據理學檢查、影像學檢查或神經電學檢查,進行適合的治療,包括藥物、局部注射、頸椎牽引,或動作分析及運動指導。

頸部有許多重要神經血管,冒然尋求民俗療法,或者追求以會出現「喀啦」聲響的方式治療,反而容易造成頸動脈剝離,導致中風等嚴重傷害。

大部分的頸肩疼痛發炎,無論肌肉緊繃、頸椎關節退化、頸椎神經壓迫,都可以透過復健治療,來改善不適的情況。而以下狀況則需要考慮開刀處理:

1.密集連續復健治療3個月,症狀沒有改善,而且麻痛嚴重,影響生活品質。

2.影像學中核磁共振上的病灶顯示嚴重的脊髓壓迫,或許會建議提早開刀治療, 預防之後不慎跌倒,造成急性脊髓損傷。

3.神經學檢查異常,而且筋很緊(肌肉張力增加),影響走路,尤其上、下樓梯困難;上肢肌力減少,影響抓握或肩膀上舉等日常生活功能。

當頸肩出現酸痛及「喀啦」聲時,迅速轉動頸部來讓自己紓緩一些,但是對頸部健康幫助不大且可能造成傷害,比較安全的運動是靜態的頸部肌力訓練和伸展訓練。可以先調整姿勢,輕柔緩慢的伸展頸部肌肉

長期去除造成頸椎退化的危險因子:維持良好工作姿勢、減少低頭使用手機和電腦的頻率、每工作一小時就變換姿勢。如果保守治療無效或病情持續惡化則考慮手術治療。

仍然沒有改善,甚至開始出現手臂痠麻或肌肉無力,請不要忍耐或尋求民俗療法,記得到復健科門診就診,由專業醫師幫你安排最適切的評估與治療。