記者楊旻芳/報導

為了減塑和保護環境,有人愛買環保杯套,穿環保鞋,而是真正的環保或假環保?長榮大學三名學生針對這個目標做報導,指出有很多打著環保的商品其實只是商業促銷手法,說明綠色消費原則要符合「三E」和「三R」的商品才是真環保,獲得TVBS電視台的「全球華文永續報導獎」平面類優等及人氣獎。

圖/為何環保讓地球受傷。

長榮大學學生林妤潔,範紜蓉,柯貝璇著眼於環保雙向做一系列的報導,名稱為- 為何環保讓地球受傷。他們認為,“生態”與“環保”伴隨說是知識,更應進階為“感受」及「體悟」,不是當流行,潮流來襲,就忙不迭地的迎上去,好像不跟上潮流就落伍,這樣的環保其實是皮毛,表象的,不切實際的。

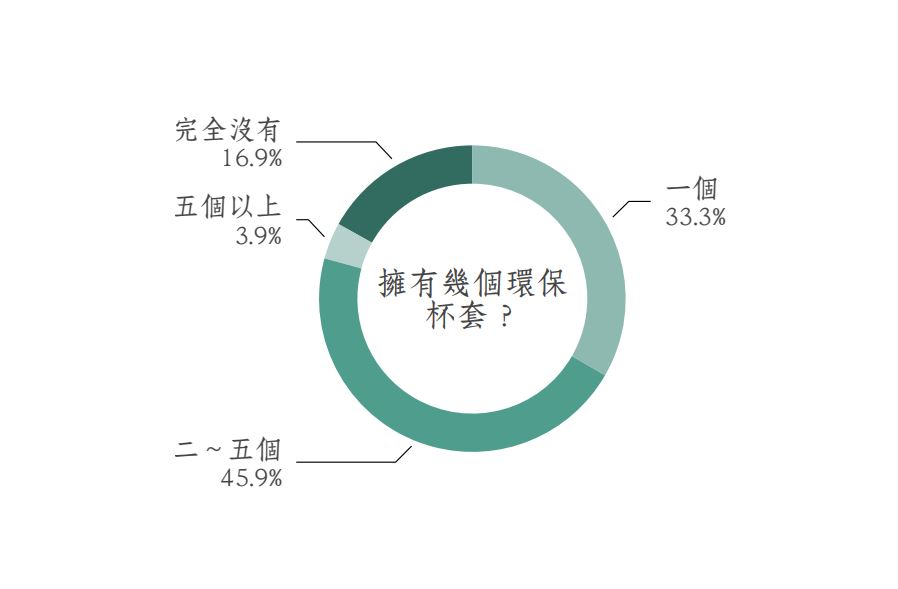

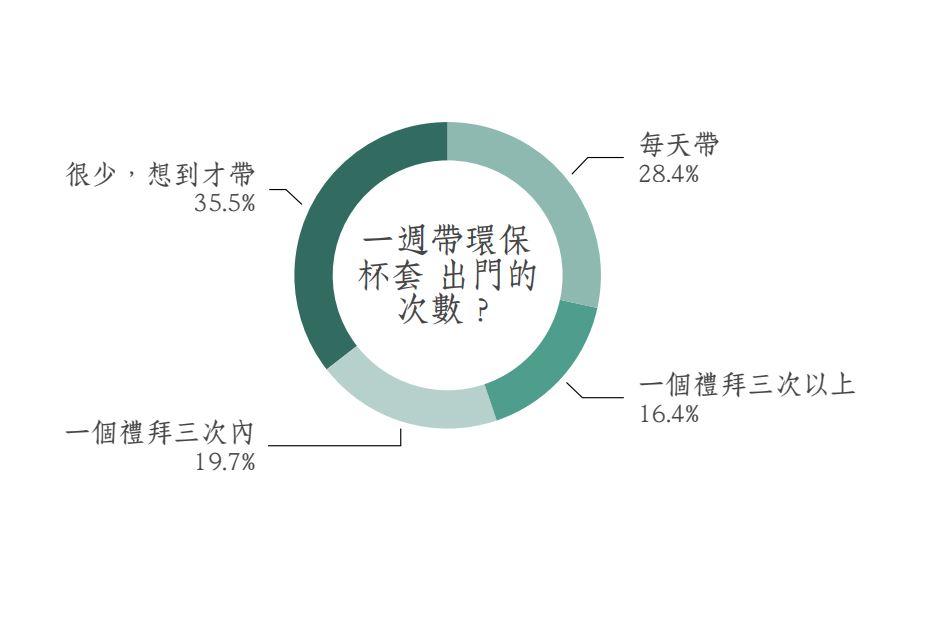

根據他們的調查顯示,有70%以上的民眾有一個或一個以上的環保杯套,但其中有35%的民眾只有想到才會帶,而不隨身攜帶。“有時候出門忘了帶,大學生吳嘉佑分享了他的購買經驗,或許也是現代人消費心態的一個縮影。路上看到好看的杯套,就又會再買一個”。

圖說:▲▼調查時間:2019/6/10~2019/6/22,調查人數:221人,調查方式:Google表單填寫。圖/為何環保讓地球受傷。

假環保真商業

「為何環保讓地球受傷」例如,許多運動品牌推出PU材料的環保鞋,但是,一雙鞋子的組成有鞋面,鞋舌頭,鞋帶,鞋墊,飾片,鞋底,真正可以氧化分解的只有鞋底的部分。

購買過環保鞋的民眾都表示有同感,商人指出因為鞋底是PU環保材料,所以太過重疊或是太久沒穿都可能損壞。因為鞋底壞了就規模,必須再購買新的環保鞋,等於是製造更多的垃圾量,不知情的消費者自以為環保,只是浪費了更多的資源。

在生產與經營的同時,兼顧環保,價格,外觀是商人的責任,但環保意識應該是人們自動自發做一些能維護生態以及地球的行為意識,在消費前也要考慮到商品是否對環境造成危害,別讓商人打著環保的名義,只是為了趕上這波商機來賺“環保財”。當環保被商業化時,若有人的環保意識沒有提升,這些環保商品就會淪為商業手段,,把環保真正的意義給替換了。這一系列報導的標註是:“當生活習慣與消費行為劃上等號,這才叫環保”。

圖/環境資訊中心。

綠色消費原則要符合「三E 」 和「三R 」的商品

圖說:「三E」和「三R」,綠色消費的定義。圖/為何環保讓地球受傷。

那麼該如何做到真正的環保?1991年世界消費者組織聯盟提出綠色消費原則,希望人們選擇符合“三E”和“三R”的商品。

「三E 」是指:

「Economic 經濟實惠」選擇低耗能,製作過程簡單,不過度包裝的產品。

「生態生態效益」以保護生態環境為重點,例如選擇購買無毒有機,且是當季蔬果,在動物方面,以不誘捕小魚,讓動物能夠永續孕育。

「Equitable符合平等、人道」不剝削第一線的農林漁牧業,讓一級工作者可以得到公平合理的報酬。

「三R」則是:

「Reduce減少非必要的消費」不衝動消費。

「Reuse重複使用」選擇耐用度高的材質,增加使用壽命。

「Recycle再生利用」選擇再生原料再製成的產品。

許多號稱「綠色概念」的商品遍佈生活周遭,消費者在無形中漸漸被教育成,只要購買有「綠色」或是「環保」字眼的商品,就是符合綠色消費的定義,其實在不知不覺中陷入了一種綠色迷思。

例如,有些標榜對地球無傷害的綠色清潔用品,但所謂的「綠色」並沒有符 合「三E」中的「生態效益」,因為成分大多都是合成洗劑,仍然有不易分解的物質,並非純天然,依舊會對環境造成傷害。或是主打綠色包裝的瓶裝飲料,實為商人的行銷手法之一,雖使用了一半以上的再生原料,二氧化碳排放量也比起一般塑料來得少,但在消費者大量的購買之下依然產生了許多廢棄物。

其實在「三E」和「三R」的原則下,最重要的應為消費者必須多加思考、是否真的需要購物,其實只要達到綠色消費中的「減少非必要的消費」就能夠有效解決「重複使用」和「再生利用」的問題。

更詳細內容請至:為何環保讓地球受傷