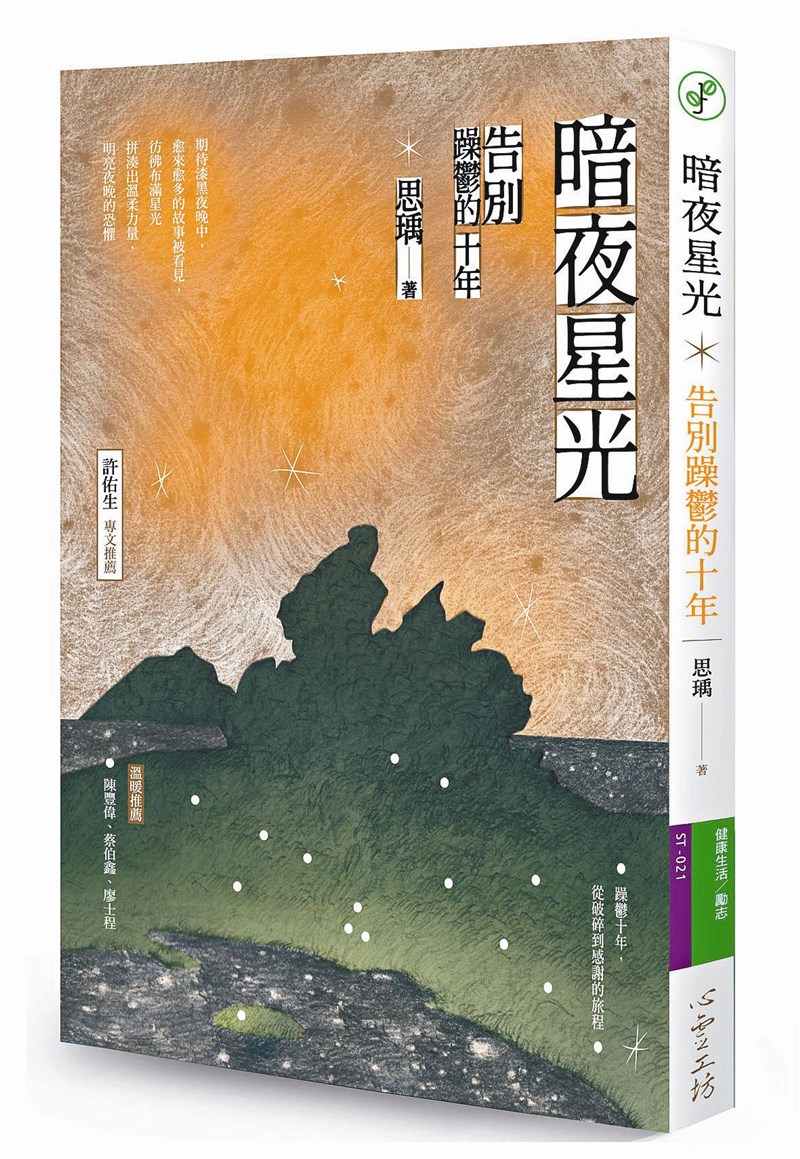

大學投稿寫書,我十九歲。帶著很多的期待與天真,還有更多烏托邦的夢想,我企圖在書寫中讓人看見希望:對完全停藥、恢復到未服用藥物時的健康,且仍能保有正常情緒與思考邏輯的期待。圖/心靈工坊出版

大學投稿寫書,我十九歲。帶著很多的期待與天真,還有更多烏托邦的夢想,我企圖在書寫中讓人看見希望:對完全停藥、恢復到未服用藥物時的健康,且仍能保有正常情緒與思考邏輯的期待。圖/心靈工坊出版

文/思瑀

大學投稿寫書,我十九歲。帶著很多的期待與天真,還有更多烏托邦的夢想,我企圖在書寫中讓人看見希望:對完全停藥、恢復到未服用藥物時的健康,且仍能保有正常情緒與思考邏輯的期待。

後來我確實停了三次藥:兩次遵照醫囑停藥,一次跟醫生說我不吃了但仍按時回診。

三次停藥,最終都壯烈收場,壯烈到我不敢期待停藥,甚至很怕哪天沒藥可服。心裡其實認清,不管藥物有無加重,躁鬱在我身上反覆登場,不太可能徹底離開。我非常恐懼,不是怕循環發作,而是恐懼於我終將孤獨一人。我常想,一個人能陪伴一個癌症病患幾次?

不是死亡,就是治癒,能有幾次反覆?而我,一年又有多少次的情緒反覆?時躁時鬱,時而自傷,時而計畫自殺,有多少人有耐心持續陪伴?我是如此恐懼,因為「愛」幾乎成了我繼續活下去的勇氣,是這些陪伴讓我相信生命仍有意義。

我是如此幼稚、如此依賴、如此不成熟。忘記生命需要成長,忘記我不再是個孩子,忘記要接納躁鬱是我生命的部分。

十年,許多時候,我心裡知道,我仍然沒有接納自己有躁鬱症這個事實。我心裡知道,我痛恨歧視,但我也沒有用正常的眼光看待躁鬱症只是疾病,不願面對自己無力控制情緒與思考邏輯,痛恨自己的聰明只剩對自殺規畫的周密。

強迫自己書寫一年,書寫到總算稍微認識自己。我的恐懼,我的害怕,我的軟弱,我的無助。還有,深處的自己,有多麼想要好好活下去。

總是想著自殺,但我是多麼想好好活下去,多麼想像孩童與少年時期夢想著未來,多麼想讓自己的生命一無所憾。

我該長大了。這麼多年,我不該再被幼稚留級在躁鬱症的枷鎖裡,我該畢業了。躁鬱症仍是我生命的部分,我無法改變,但我可以接受,可以選擇相信這是我生命美好的激盪,激盪讓我看見許多眼睛看不見,唯有用心才能感受的美麗浪花。

學習與躁鬱共處

與躁鬱共處,不是那麼容易。我想要和平相處,不代表躁鬱會把我大腦的主控權還給我。突如其來的購物欲不會改變,我也不見得有能力察覺,手機記帳軟體成為我的監控手段。申辦信用卡時,我總要求銀行調降至最低額度,存款金額也永遠控制在一個月的日用開銷,其餘轉給爸爸管理。說起來,真是經濟不自主,但不自主得令我安心,安心地知道再怎麼失控也只是少數,至少不會買車購屋。

為了避免人際的摩擦,我在腦袋斷線時,用僅存的理智將自己關在家中,遠離人群,維持著距離的朦朧美。體力太過旺盛,我把自己囚禁在健身房裡,強迫自己用「重訓」消耗精力。瑟縮在床上哭泣,不懂為何哀傷,反覆說著︰「耶和華是我的牧者,我必不致缺乏。」說服自己相信上帝永遠在我身旁同行,不離不棄。

這些從來就不容易。就算我愈來愈能自覺到自己可能正在躁鬱,也不代表擁有病識感就能夠與疾病和睦同心。每次我覺得自己已熟悉躁鬱,但每次的躁鬱卻都讓我覺得如此陌生。我開始學習接受輕躁輕鬱的可愛,享受輕躁的創造力,享受天才的輕狂,享受潛力的無限;享受輕鬱思考的細緻,享受敏感柔軟的內心,享受淚水帶來的療癒。我仍然會對躁鬱生氣,生氣大腦的負面控訴,生氣我如死水一般失去動力,生氣脾氣突然爆裂。

小小的情緒穩定劑,確實帶來極大的幫助。維持正常的生活,成為我對自己成長努力的期待。循環依舊,我從抗拒排斥轉為接受共處。我用了十年接受躁鬱是生命的一部分,但我不知道還要花幾年才能真正學會與躁鬱共處。

烏托邦的泡泡破了,而生活是再實際不過的真實。停藥的日子已不再確定,仍有期待,但恐懼遠超越期待。倒是心裡悄悄規畫了一個一生的學習目標;沒有課本,沒有老師,沒有考試,沒有學位,完全自主自學。

生命的道路,許多人陪著我走;躁鬱的高山低谷,我用一生學習跋山涉水,用心感受生命自然的美好。我不禁想到《莊子》所談的「自然」,想到天生六指的人。我選擇片段的解釋,躁鬱,是我生命的自然;而自然,是生命受造最初最美的祝福。

(摘自《暗夜星光:告別躁鬱的十年》,心靈工坊出版)

作者簡介

思瑀

喜歡凌晨一個人寫作或是讀書的感覺,卻又很想要每晚都能一覺到天明,充滿矛盾。

自從總算成功偷養一隻兔兔當寵物後,覺得當一隻被人疼愛的貓貓或是兔兔是很棒的事,但並不想當狗狗。因為狗狗還要對主人搖尾巴,但貓貓跟兔兔只要做自己就好了。

想整天懶洋洋地,做幾個白日夢,寫一點不合時宜,讀一些古人糟粕,畫幾張慵懶頹廢。覺得文字是有力量的,希望這次書寫會比未成年的自己更好一點。

著有《親愛的我,你好嗎:十九歲少女的躁鬱日記》。