圖/資料照片

圖/資料照片

文/郝明義

本來,時間是不需要管理的。

如果我們持續保持好奇與快樂,注意自己的位置和方向,並且一直樂於嘗試生活中各種「積木」組合,那麼我們自然就會知道怎樣組合自己的時間。

每個小孩子早上起床之後就迫不及待地開始他一天蹦蹦跳跳的探索,那就該是我們的原型。

如果我們每天的時間,都是用來做我們自己喜愛、快樂的事,在生活和工作中進行各種有趣的組合和學習,那我們不需要任何人提醒,就會知道如何分配自己的時間,讓這些喜愛和快樂得到滿足。

時間的組合,或者說時間的管理,核心只有一個重點:如何不要每天看起來做了很多事,但是自己覺得重要的事情卻沒有做到。

本來,如果我們有真正自己做起來快樂的事,其實這個情況是不會發生的。

早上醒來,我們會記得昨天晚上做到睡前還意猶未盡,或者興頭正來的那一件事,馬上接著做下去。

不必別人告訴我們,也會知道:自己最寶貴的時間,應該用來做自己最喜愛或最關心的事。然後再用其後的時間,做其次喜愛的事情。

儘管有時候也會有不只一件事情同時發生,只要我們從那些事情裡感到樂趣,自然就會分配順序處理。有時候即使有些手忙腳亂,也會從中另外發現一些意外的樂趣。

所謂「時間管理」的需要,都是因為我們有一些自己沒那麼感興趣,或甚至被逼得不得不做的事情時,才產生的。因為我們不想做,又不能不做,就要記得提醒自己。

經常可能做著這個想著那個,做著那個想著這個,結果這個那個都進展得不順利,因而又要投入更多的時間來處理,也就產生更多時間管理的需求。

我自己在十五歲的時候,當然沒有體會到這些。很多年之後,才把上面講的一些原因想得比較清楚,整理出原則。

找出自己的興趣

我覺得關鍵有兩個。

第一個,就是知道自己最喜歡做,最能滿足自己的好奇,最能讓自己快樂的事情是什麼。讓那件事情在自己一天二十四小時的生活裡,先安排好一個處理的時間,也就是自己最感興趣、最愛做的事,而不是最緊迫的事。

第二個,就是要養成每天固定的時間做這件事情的習慣。

做自己感興趣、愛做的事,有一個副作用,就是不小心我們會花很多時間在其中,而真實的生活卻不允許,總是不得不打斷。所以我們會覺得難受、遺憾。

養成每天固定時間做自己喜愛的事情的習慣,意思是自己主動設定每天在什麼時候把這件事情告一段落,第二天又在什麼時候把這件事情再重新開始。

一旦主動設定,我們就會安心。把那件事情做到告一段落的時候就不會難受、遺憾。

這好像我們遇見了一個自己喜愛的對象。我們很希望能盡量拉長和對方相處的時間,但總是有不得不分開,各自回家的時刻,為此感到難過。

但是如果知道每天固定時間都能看到對方,那麼到分開的時候就不會難過,而是抱著企盼的心情等第二天再見。

總之,時間管理一定要先滿足「每天都能做到讓自己快樂的事情」這個需求。做了這件事情,就像有個定位器,一旦這個清楚,其他的都會跟著清楚。

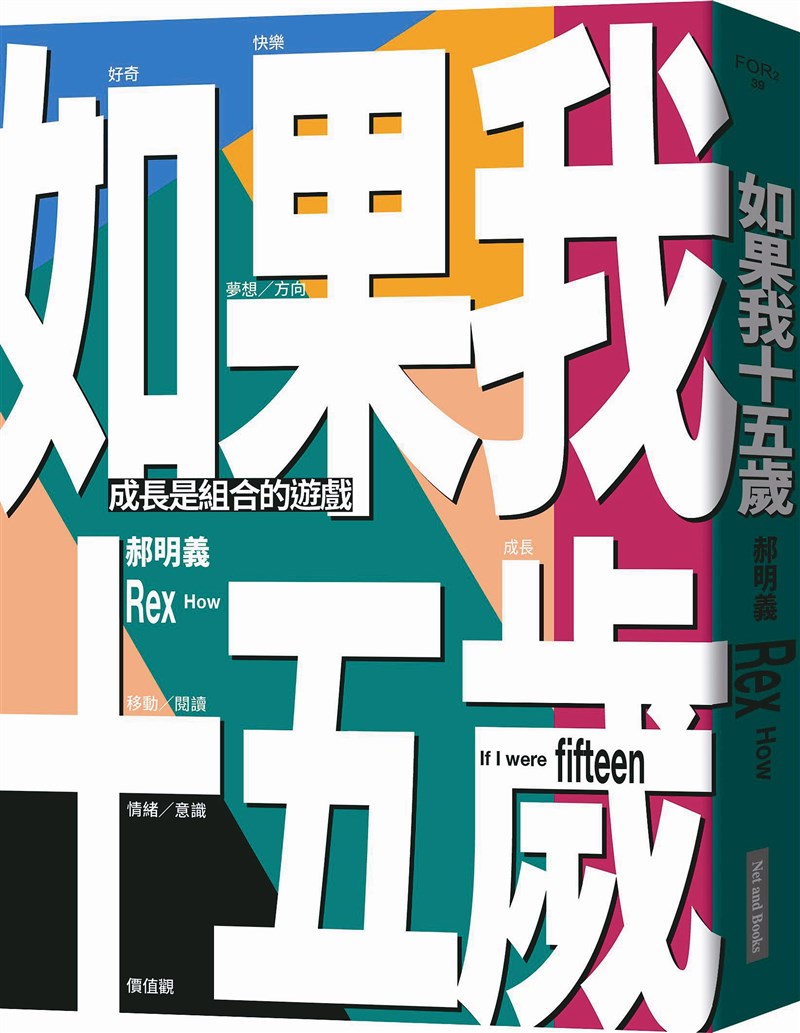

(摘自《如果我十五歲》,大塊文化出版)

【作者簡介】

郝明義

1956年出生於韓國。1978年台大商學系國際貿易組畢業,次年開始進入出版業工作。歷任長橋出版社、《2001月刊》、《生產力月刊》、《時報新聞周刊》之特約翻譯、編輯、主編、總編輯等職。1988年任時報出版公司總經理,1996年離任。同年秋,創立大塊文化。1997年初接任臺灣商務印書館總經理兼總編輯,1999年底離任。2001年創立Net and Books。2010年創立ChineseCUBES中文妙方。其所發想的中文妙方產品榮獲2013年德國iF設計大獎的傳達設計獎(iF Communication Design Award 2013)。現任大塊文化與Net and Books 董事長。著有:《工作DNA》(增訂三卷)、《故事》、《那一百零八天》、《他們說》、《越讀者》、《尋找那本神奇的書》等。譯有《如何閱讀一本書》及《2001太空漫遊》。