我們每個人都活在「自己眼中的世界」裡,戴著一副有色的眼鏡在觀看、感知這個世界。

我們每個人都活在「自己眼中的世界」裡,戴著一副有色的眼鏡在觀看、感知這個世界。

文╱劉秀丹

我們每個人都活在「自己眼中的世界」裡,戴著一副有色的眼鏡在觀看、感知這個世界。除了每個人對事情的看法不同之外,不同事件所引起的情緒反應也可能不同。例如,一個從小就被父母忽視、受到不平等對待的女生,即使長大成人,心中可能還住著一個渴望被關愛的小女孩。當有一天,她到便利商店排隊結帳買便當時遇到有人插隊,當場暴跳如雷,因為那樣不公平的情境,喚起她童年時的傷痛記憶。

或許,一般人不覺得因為一個陌生人插隊,導致結帳慢兩分鐘有什麼關係。但是倘若你願意摘下有色眼鏡,去關心她在想什麼?為何反應如此激動?就可以理解她的感受。

當你發現有人認真聽你說話,就會產生「被在乎」的感覺。但光是用耳朵聽還不夠,而是要用「心」聽。你可能會覺得這很抽象,那麼不妨回想一下自己是否有過「我在說話,別人卻心不在焉」的經驗,當時你的感覺是什麼?

很多時候,我們講話是不經大腦的。例如,你今天在外面工作了一天很累,下班後想跟朋友或家人吐吐苦水,於是從上司如何壓榨你、新來的工讀生如何不受教,甚至中午去的快餐店太難吃等等,都變成抱怨的內容。說完之後,你內心可能會覺得舒坦一些,但也有可能繞了一圈,還是不知道自己想要表達什麼。

抱怨的背後常常隱藏著人生中重要的課題,這時如果有人能夠認真傾聽你說話、整理並摘要你說的內容,通常能協助你釐清內心的思緒。

溝通,其實就是一種「互相整理」的過程,你協助我釐清想法,我幫忙你整理概括。在這樣的過程中,雙方都會獲得好處,聽者獲得「摘要」的能力,說話者則更能修正自己的思考邏輯。而且更重要的是,兩人的關係會因為聆聽而變得更緊密。

傾聽的技巧

每個人都渴望自己能被看見、被了解,因此學會傾聽絕對是良性溝通的第一步。「傾聽」和「聽」不同,除了用耳朵聽,更要用心專注、用腦理解、記憶,並且用口回應。可惜我們所受的教育很少教導大家如何積極傾聽,它是一門很奇妙的學問,我們很難掌握所有的技巧。在一般人的印象中,一些助人工作者(如精神科醫師、社工或心理師等)往往深諳聆聽之道。

我曾經問過一個心理師朋友,他的個案都會花錢去跟他聊天,但是要怎樣才知道晤談對當事人來說是有益的?他半開玩笑地說:「雖然我不確定妳說的『有益』標準是什麼,不過有一件事情是確定的──當妳發現諮商室裡面傳來都是諮商師的建議,個案幾乎都沒說到幾句話的時候,通常不太會有效果!」

這些助人工作者,往往一天都要花好幾個小時「傾聽」個案的故事,有時候一整天下來沒有說什麼話卻累癱了。雖然我們不需要做到那樣專業,但如果懂得一些聽話的技巧,一定能「和誰都聊得來」!我以自己多年來鑽研溝通的研究經驗,整理出幾個實用的傾聽技巧,提供大家參考。

技巧一:利用身體語言表達關心

用「SOLER」提醒自己,是否在「身體」上讓對方感受你的專注。SOLER是一種身體的語言,也就是「無招勝有招」。有時候我們說的再多,也比不上一個真心關愛的眼神接觸。當我們願意放下其他事情,專注面對傾訴者,用真誠的眼神看著對方,加上適時的點頭、微笑,即使不開口,也已經給予對方內心的支持。

所謂的「SOLER」是指:

S是面向對方(Squarely):如果對方跟你說很重要的事,千萬記得先暫停正在做的事,不然就變成單向的溝通。

O是採取開放的姿態(Open):把自己想像是一個杯子,接納對方想訴說的事。雙手不要抱在胸前,可以用自然的方式放在膝蓋上。

L是上半身向對方前傾(Lean):這會讓對方感覺到你想多了解他,但不要傾斜得太誇張,否則會讓對方有壓迫感,或是覺得你太過做作。

E是眼神接觸(Eye Contact):眼神適當地注視對方,讓他感到自己受到關注和尊重。

R是放鬆(Relax):保持身體輕鬆自然。

技巧二:用簡短的回應引導對方說話

當朋友分享自己的困擾時,我們往往會覺得,身為好朋友,一定要幫上忙。但是,這其實是錯誤的心態。一個好的傾聽者,會相信對方有能力為自己的生命負責。所以,傾聽者要做的是鼓勵對方多說話,因為透過話語可以梳理糾結的思緒。這時候你只要利用簡短的話語,讓說話者順水推舟地繼續話題,協助他自己解決問題即可。

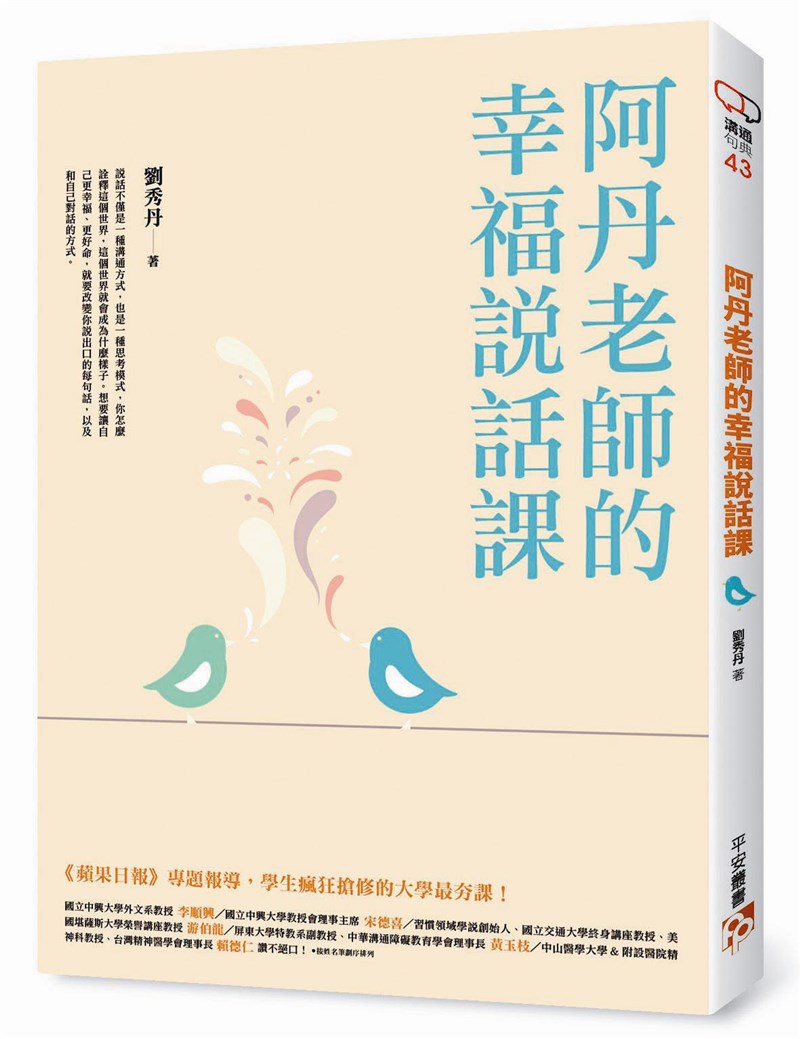

(摘自《阿丹老師的幸福說話課》,平安文化出版)

作者簡介

劉秀丹(阿丹老師)

學生心目中教學充滿熱情、上課有趣好玩的阿丹老師,畢業於國立彰化師範大學特殊教育學系博士班,現為國立台灣師範大學特殊教育學系副教授。

阿丹老師在學術上一直關注聽障學生的溝通問題,卻發現聽力正常的人雖然可以聽得清楚、說得明白,反而常常因為溝通的落差帶來人際關係上的困擾,於是開始致力於人際溝通的藝術。

她所開設的「人際關係與溝通」通識課備受學生肯定,網路好評不斷,公推是「必修課」,選課中籤率僅10%,被譽為全台灣各大學人氣最高的五大夯課之一。