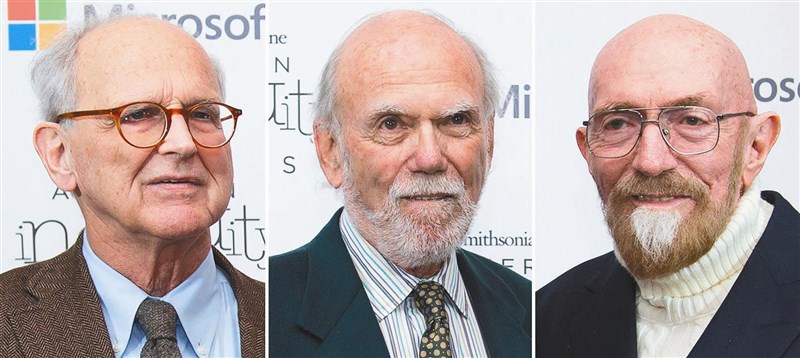

學者魏斯(左起)、巴利許和索恩三日榮獲諾貝爾物理學獎。

圖/法新社

學者魏斯(左起)、巴利許和索恩三日榮獲諾貝爾物理學獎。

圖/法新社

二○一七年諾貝爾物理學獎得主昨天傍晚揭曉,由美國學者魏斯(Rainer Weiss)、貝里許(Barry C. Barish)和索恩(Kip S. Thorne)共享,得獎原因是首度成功觀測到重力波。他們將共享高達九百萬瑞典克朗(約台幣三千四百七十四萬元)獎金。

二○一七年諾貝爾物理學獎得主昨天傍晚揭曉,由美國學者魏斯(Rainer Weiss)、貝里許(Barry C. Barish)和索恩(Kip S. Thorne)共享,得獎原因是首度成功觀測到重力波。他們將共享高達九百萬瑞典克朗(約台幣三千四百七十四萬元)獎金。

【本報綜合外電報導】二○一七年諾貝爾物理學獎得主昨天傍晚揭曉,由美國學者魏斯(Rainer Weiss)、貝里許(Barry C. Barish)和索恩(Kip S. Thorne)共享,得獎原因是首度成功觀測到重力波。他們將共享高達九百萬瑞典克朗(約台幣三千四百七十四萬元)獎金。麻省理工的魏斯角色吃重,可獲一半獎金;貝里許與索恩平分另一半。

愛因斯坦一九一六年發表廣義相對論提出「時空」概念,認為時間與空間會形成一張網,當有質量的物體加速時,例如黑洞加速碰撞時,會以光速釋放重力波,在這張網上產生漣漪。在他偵測一百多年後,美國「雷射干涉重力波偵測站」(LIGO)於二○一五年九月十四日首度觀測到重力波。

LIGO科學家透過設於美國華盛頓州和路易斯安那州地下的兩個重力波干涉儀,測到距離地球十三億光年的兩個黑洞。其中一個黑洞質量是太陽的二十九倍,另一個是太陽的三十六倍,兩個黑洞互繞運轉,呈螺旋狀向內旋,最後高速碰撞在一起,釋放重力波,形成一個更大的黑洞。

瑞典皇家科學院的諾貝爾物理學委員會指出,上述三人的獲獎理由是「對雷射干涉重力波天文台(LIGO)及重力波(gravitational waves)觀測有決定性貢獻。」

索恩曾任《星際啟示錄》顧問

其中索恩多年以來經常向公眾講解黑洞、重力波、相對論、時間旅行以及蟲洞等主題,更是二○一四年電影《星際啓示錄》的執行製片人,作為物理學上的顧問。他認為相信人類在幾個世紀內亦未必有能力探索黑洞,但相信最終可抵達附近觀察,但是「非常非常不可能」進入黑洞且仍然生存。

這三名學者都是LIGO成員,前年九月首次偵測到重力波。而在此研究團隊中,清華大學則是唯一參與的台灣團隊。

LIGO去年二月宣布觀測到重力波,證實愛因斯坦一百年前在廣義相對論中假設的重力波確實存在。由全球十五國組成的LIGO研究團隊中,清華大學是唯一參與的台灣團隊,負責降低雷射反射鏡的熱擾動雜訊,以提高重力波偵測器的靈敏度。率領清大團隊的光電工程所教授趙煦當時受訪指出,這次成果有三層重大意義,除直接證實重力波存在、直接觀測到雙黑洞合併的運動,也開啟以重力波為觀測媒介的天文學,對目前天文學、宇宙學發展有莫大幫助。

去年物理獎由三位英國出生的科學家杜列斯(David Thouless)、哈爾丹(Duncan Haldane)和科斯特利茲(Michael Kosterlitz)獲得殊榮,得獎原因是「揭露奇異物質的奧祕」。

諾貝爾獎前天已公布生理醫學獎得主,今天將揭曉化學獎,周四文學獎,周五和平獎,諾貝爾經濟學獎得主則會在九日出爐。