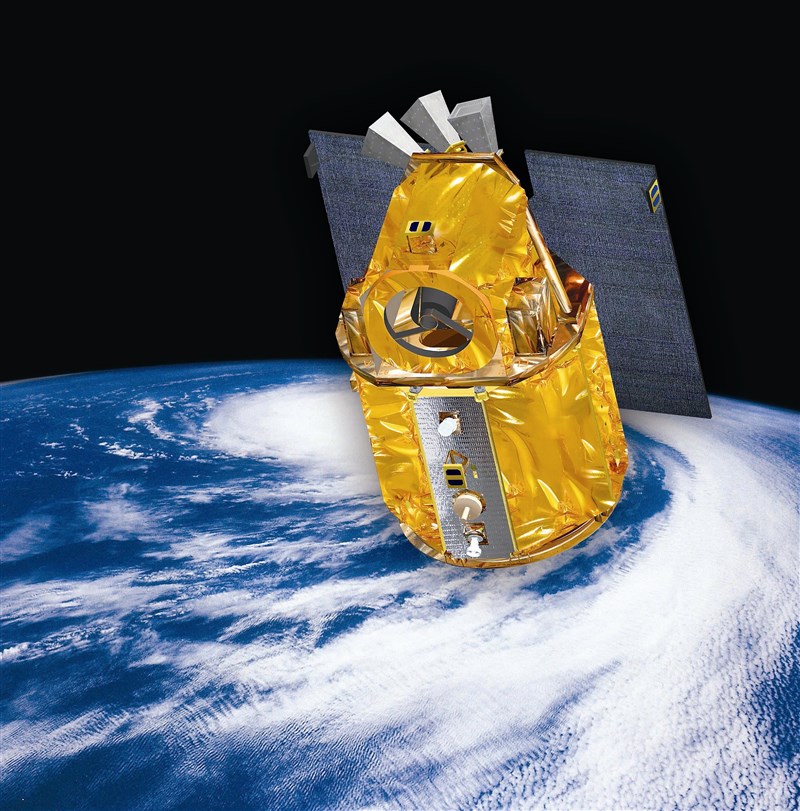

「最有台味」的福衛五號衛星,將每兩天經過台灣上空一次,帶動產業進軍太空。圖/太空中心

「最有台味」的福衛五號衛星,將每兩天經過台灣上空一次,帶動產業進軍太空。圖/太空中心

「最有台味」的福衛五號衛星,將每兩天經過台灣上空一次,帶動產業進軍太空。圖/太空中心

「最有台味」的福衛五號衛星,將每兩天經過台灣上空一次,帶動產業進軍太空。圖/太空中心

【本報綜合報導】台灣首顆自主研製的高解析遙測衛星「福衛五號」於台灣時間今天凌晨發射升空,距離上次發射的福衛三號相隔十一年又八個月,包括結構、感光元件、天線、電力系統,甚至連飛行軟體、地面操控軟體都是台灣自主研發、製造,堪稱「最有台味」的衛星。

一九九九年我國發射首顆衛星「福衛一號」後,接續在二○○四年及二○○六年分別發射「福衛二號」及「福衛三號」。「福衛五號」將取代即將退役的福衛二號,在太空中拍攝台灣影像,作為防災勘災、施政參考、環境控管,或人道救援等使用。

一九九○年行政院指示了我國太空科技發展的新方向,總計新計畫要花十五年時間、一百五十億元經費,目標則是建立通信及資源衛星接收站技術,及培育太空科技人才。隔年行政院核定「太空科技發展長程(十五年)計畫」,並成立太空計畫室籌備處,即現今國研院太空中心前身。

國研院太空中心副主任余政憲說,在二○○九年推動「福衛五號」計畫,決定朝能看到巴士的彩色四公尺解析度、及小客車的黑白二公尺解析度努力,並參考時任交通大學校長吳重雨及半導體專家的意見,決定製作一萬二千畫素的CMOS取代過去的CCD,也使福衛五號成為首顆搭載CMOS感光元件的衛星。

余政憲表示,福衛五號百分之百由台灣自主操控,營運也更有自主性,專門為台灣設計,除了通過台灣的角度較佳外、每兩天經過台灣上空一次,可以不再受制國外的影像基於各種不同原因或不願意提供,有錢不一定買得到的現象。

至於未來的衛星計畫,余政憲則說,目前已在規畫第三期的衛星計畫發展仍待核准,太空中心不像NASA一樣可以透過探測外太空、引起民眾興趣,未來衛星關鍵技術仍舊會自主研發。

福衛五號計畫主持人張和本說,福衛五號最特別的地方在於所有的系統工程都是台灣自行開發,包括衛星電腦、電子系統,甚至飛行軟體,希望不用再受制於國外合約商,台灣很多技術是可以整合進太空科技的。

太空中心表示,以經費而言,福衛五號逾七成的零組件都是台灣自主研發、製造,「其實台灣的ICT產業很有機會可以進軍太空」,未來可望帶動更多相關產業發展。