「淡淡的三月天,杜鵑花開在山坡上、杜鵑花開在小溪畔,多美麗啊…啊…像村家的小姑娘,像村家的小姑娘……」

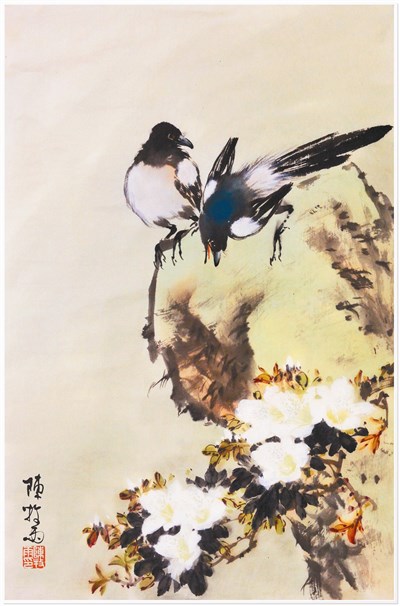

圖/陳牧雨

「淡淡的三月天,杜鵑花開在山坡上、杜鵑花開在小溪畔,多美麗啊…啊…像村家的小姑娘,像村家的小姑娘……」

圖/陳牧雨

文/陳牧雨

「淡淡的三月天,杜鵑花開在山坡上、杜鵑花開在小溪畔,多美麗啊…啊…像村家的小姑娘,像村家的小姑娘……」

這首黃友棣創作的〈杜鵑花〉歌曲,由於以前曾被編入音樂課本中,加上旋律、歌詞皆美,幾乎是所有出生在民國四○、五○年代的人,都能琅琅上口的藝術歌曲。歌詞內容帶有溫馨、勵志及美好的期待!

不過,事實上中國人對杜鵑花與杜鵑鳥的傳說,可不是這麼優美的。

我們看看,李白〈宣城見杜鵑花〉一詩是這樣說的:「蜀國曾聞子規鳥,宣城還見杜鵑花。一叫一回腸一斷,三春三月憶三巴。」這子規鳥,其實是杜鵑鳥的另一個別名。

相傳遠古時代,杜宇在蜀國稱王,號望帝。他有一位宰相鱉靈,因治水有功,望帝仿堯舜,將王位禪讓給鱉靈。然後雲遊各地,死後魂魄化為杜鵑,啼聲淒厲哀怨,長啼至泣血方止,由於啼音似「不如歸去!」流落他鄉的遊子,聞之莫不愴然涕下!

然而,既是歡喜禪讓,何來悲愴?

因此,故事又有不同的版本:

一說是鱉靈因治水長期在外,於是望帝與鱉靈的妻子發生了感情,後來鱉靈治水成功,因此望帝心生愧疚,遂將王位禪讓與鱉靈,而自我放逐於他鄉。

另一說是望帝親自治水,將朝政交與宰相鱉靈。治水成功後歸來,發見鱉靈與王后有染,遂悲憤自我放逐!

不管是哪一個版本,望帝終歸是斷腸人,思鄉情切,又歸不得,死後靈魂化為杜鵑鳥,於暮春之際,悲啼「不如歸去」!而且每每啼至泣血,血滴於花瓣,留下斑斑血跡,化為花瓣上殷紅的斑點,花也就以杜鵑為名;也因此,杜鵑花又名斷腸花。

李白相傳在蜀國長大,自是曾聞蜀國的杜鵑啼叫。後來流浪到安徽宣城,暮春時節看到滿城杜鵑花開,因此興起故園之思。因而有上面所提的這樣的一首詩作。

東漢末年,益州牧劉璋置巴郡、巴東、巴西三郡,合稱三巴。在今四川省東部和重慶地區,因此「三巴」也成為蜀地的代名詞。

唐無名氏〈雜詩〉:「近寒食雨草萋萋,著麥苗風柳映堤。等是有家歸未得,杜鵑休向耳邊啼。」也是引用了這樣的典故。

對流落異鄉的遊子而言,有家歸不得,因此聽聞杜鵑的「不如歸去」,更是傷感,因此直接說了:「杜鵑休向耳邊啼」,直白,但淒美。

也可以這麼說,暮春時節,美好的春天即將過去,春殘處處,落花遍野,原本就已是屬於傷感的季節。此時滿山血跡斑斑的杜鵑花盛開,再加上杜鵑啼聲淒切,必然會挑動千古以來詩人及遊子的敏感心情。因此,詠嘆杜鵑的詩作歷代一直不斷,而且信手拈來,每每都是動人心弦的佳作。

如宋文天祥〈金陵驛〉有句:「從今別卻江南路,化作啼鵑帶血歸。」意思是想化做杜鵑,邊啼叫邊泣血回到故鄉。對於有家歸不得的人,化為啼鵑,其實是一種無可奈何的想像。

而張羽的〈杜宇〉詩卻反問望帝:「國亡知幾代?啼血轉聲頻,爾自無歸處,何須苦勸人。」說得也是,自己都有家歸不得了,幹嘛一天到晚勸人歸去?

不過,王安石卻不一樣,不但不怨杜鵑,反而對杜鵑鳥有了謝意,〈出城訪無黨因宿齋館〉:「關外尋君信馬蹄,謾成詩句任天倪。花枝到眼春相映,山色侵衣晚自迷。今日笑談還喜共,經年勞逸固難齊。生涯零落歸心懶,多謝殷勤杜宇啼。」(按天倪為天際。)