古人將太陽繞球一周的日期畫分為二十四等分,等於每個月有兩等分,在月首稱為節,月中稱為氣。因此一年共有二十四個節氣。

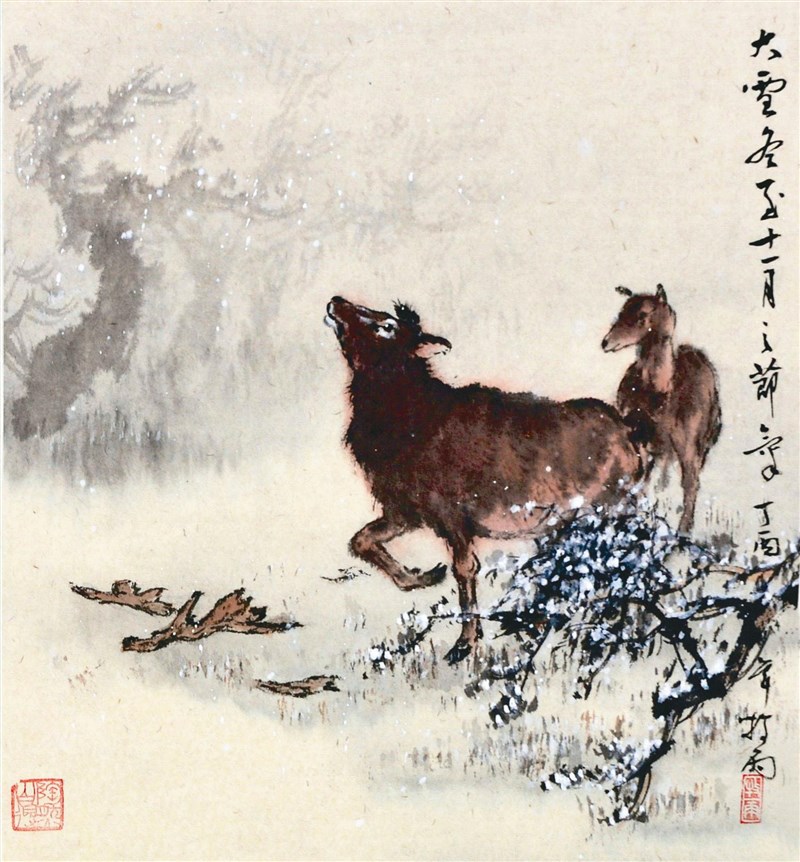

圖/陳牧雨

古人將太陽繞球一周的日期畫分為二十四等分,等於每個月有兩等分,在月首稱為節,月中稱為氣。因此一年共有二十四個節氣。

圖/陳牧雨

文/陳牧雨

古人將太陽繞球一周的日期畫分為二十四等分,等於每個月有兩等分,在月首稱為節,月中稱為氣。因此一年共有二十四個節氣。

冬至是農曆十一月之氣,約在每年陽曆十二月二十一~二十三日之間,太陽位於黃經二七○度,是一年之中白晝最短夜晚最長的一天。

《月令七十二候集解》這樣說明冬至:「十一月中,終藏之氣,至此而極也。」立冬開始「萬物收藏」的寒冬景象,到達了極點。〈時令解〉中這則,這樣描述冬至︰「冬至之日蚯蚓結,又五日麋角解,又五日水泉動。」

這個時節,蚯蚓因寒冷而糾結成一團;麋鹿也在這個時候脫落了頭上的角。地下的水泉開始湧動。這一天是一年裡最冷的一天,接下來氣候將慢慢回暖。

在中國人的習俗裡,將這一天視為小過年,從古代就放假祭祖,因此也是全家團圓的日子。所以,唐代白居易在〈冬至夜懷湘靈〉這首詩裡這樣說:「豔質無由見,寒衾不可親。何堪最長夜,俱作獨眠人。」意思是:湘水女神在這個夜最長的冬至,本是家人團圓的日子,卻做了獨自睡眠的人。

每逢佳節倍思親,因此,杜牧也有一首以詩代信,在冬至寫給弟弟的詩〈冬至日遇京使發寄舍弟〉:

「遠信初逢雙鯉去,他鄉正遇一陽生。樽前豈解愁家國,輦下唯能憶弟兄。

旅館夜憂姜被冷,暮江寒覺晏裘輕。竹門風過還惆悵,疑是松窗雪打聲。」

「雙鯉」指信函。因為冬至是一年白晝最短的一日,因此冬至後,有陽光的白晝愈來愈長,因此冬至後有「一陽生」的說法;「輦下」指京城,「姜被」指棉被,典出《後漢書姜肱傳》:「姜肱與兄弟友愛,常共被而眠。」「晏裘」指衣服,春秋時晏子以節儉力行著稱,著苴布之衣、麋鹿之裘。詩裡用了幾個典故,表達對兄弟的思念之情。

唐朝詩僧釋皎然〈冬至日陪裴端公使君清水堂集〉詩:「亞歲崇佳宴,華軒照淥波。渚芳迎氣早,山翠向晴多。推往知時訓,書祥辨政和。從公惜日短,留賞夜如何。」因為中國人把冬至視為小過年,因此這首詩中稱冬至為「亞歲」,而這天日最短,因此有「從公惜日短」的一句。

在台灣,人們把冬至稱為「冬節」,這一天除了祭祖之外,還有吃湯圓的習俗;冬至的湯圓被稱為「冬節圓」。

冬節前夕,全家人一齊將糯米糰搓挲成大大小小的圓粒,稱為「公孫父子圓」,是一個可以藉著家人的參與,相互聯絡感情,並增加向心力的團聚活動。

搓完湯圓接著當然就是煮湯圓。台灣人對於煮湯圓,有一個很生動的說法,叫做「浮圓仔」,原因是湯圓煮熟時,會從鍋底浮上水面。

由於冬至正是天地陰陽氣交的日子,天寒地凍,是燉煮「十全」、「八珍」或米粿等食補養生的好時機,稱為「補冬」。現在,台灣人對冬節已不若以往的重視。但進補和吃湯圓仍是這天的重頭戲。

不過,為了補冬已經很少人燉煮「十全」或「八珍」了,大都親朋好友一約,就到外面飲食店裡吃燒酒雞、薑母鴨或羊肉爐,順便喝點小酒,既可驅寒,又能補身。

至於吃湯圓,雖然多少還會「浮圓仔」來應景,不過,由於有吃了湯圓就添一歲的說法,對於年長的人來說,能免就免了吧!

今年冬至時間:十二月二十二日(農曆十一月初五日)早上零點二十七分。