芥子園畫譜。

芥子園畫譜。

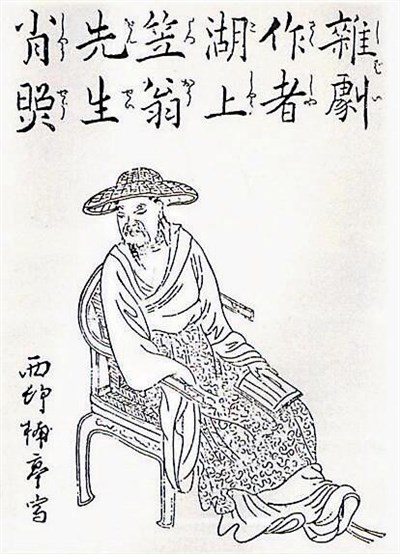

李漁畫像。

李漁畫像。

金陵芥子園從康熙七年戊申至同治八年己巳,歷經整整二百年。明末清初文學家、戲劇家、戲劇理論家、美學家李漁(號笠翁),從草創到辭別芥子園的數年間,芥子園便是李漁一家數十口人的寓所。

遙想當年,李漁告別了風景如畫的西子湖,來到人文薈萃、虎踞龍盤的六朝古都南京,開始了他文化事業上的全新時期。李漁先在金陵閘暫居了一段日子,後來在孝侯台邊購得一屋,因「地止一丘」,取名為芥子園,取「芥子雖小,能納須彌」之意。在此也成就了「芥子園主人」和「芥子園甥館主人」的一段翁婿佳話。

早年,年少氣盛的李漁雖然才高八斗,但所學所識並不能讓他在科舉考場上占優勢,連連失利,也讓他徹底扼殺了從政之心,走上了歸隱伊園作詩吟曲的生活。對此李漁曾感歎道:「才亦猶人命不遭,詞場還我舊時豪。」還有一件令他煩心的事,就是五十歲之前還未育有子嗣,只好招沈心友為長女李淑昭的入贅夫婿;沈心友也就是後來的「芥子園甥館主人」。

沈心友入贅李家之後,便成為李漁的得力助手,深得李漁全家的信任,也甚為李淑昭的敬重。後來李漁五十歲後連得五子,也均為沈心友開蒙。李漁曾作詩讚沈心友:「自汝入甥館,予即東西馳。家政誰代庖,恃爾雙雄雌」。

在李漁的盛名之下,沈心友顯得有些微不足道,但不能就此認為沈就是攀附之人,只能說他選擇了更適合自己的幕後工作。李漁也盡可能的鼓勵和幫助沈心友,不惜以麈尾策其後。沈心友以芥子園甥館主人的名義,也盡心盡力地管理書鋪、編輯書籍、評點作品、詩詞唱和、伴隨出遊,成就雖不及婦翁,亦可謂笠翁之傳人。

被譽為中國畫臨摹範本的《芥子園畫譜》就是翁婿二人的傑作。該畫譜由李漁倡編並親自作序,女婿沈心友將家中原存的明代畫家李流芳的課徒山水畫稿四十幅,交與山水畫家王概整理和增補,經三載增至百三十頁,並由王概編成《青在堂畫學淺說》,康熙十八年在李漁的資助下套版精刻成第一集山水,這便是《芥子園畫譜》的發端。

這部在芥子園印行的畫譜不但傾付了翁婿二人的心血,也見證了芥子園裏一段「足稱快婿慚翁老,肯覓封侯奈婦何」的翁婿情。