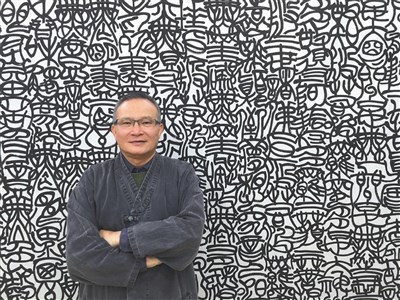

李蕭錕與作品〈篆書心經〉合影。圖/李蕭錕

李蕭錕與作品〈篆書心經〉合影。圖/李蕭錕

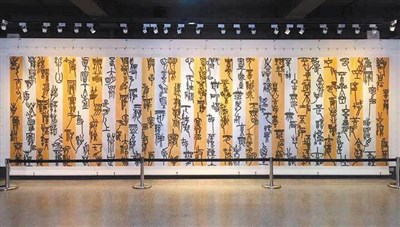

金銀箋紙〈篆書心經〉。圖/李蕭錕

金銀箋紙〈篆書心經〉。圖/李蕭錕

文與圖/李蕭錕

「書法不是書法,書法是一種修行。」這句話形容弘一大師的書法,最適切不過了。

檢視並諦觀弘一法師的書法,無論是剃度出家之前,或剃度出家之後,弘一大師執筆的當下,其深層的心理狀態都同時反映出一種專注凝神的「心靈對話」──跟自己世俗的我對話,也跟自己父母未生我之前的「我」對話,最後,則是自己父母未生前的我,姑且叫做「初心」,跟世俗的我對話;世俗的我愈少,則心靈深處的我,亦即「初心」,愈能彰顯,愈明澈見性。

出家之前的李叔同,執筆的當下,他並沒有意識到自己在修行,但作品顯示出高度的情緒約制,矜持、內歛、樸質、敦厚,藉臨摹古人的字帖,一筆一畫地調整自己的心性,向內、向裡,保持絕對的寧靜與清淨,是一種非自覺性的修行。

出家之後的李叔同成為弘一法師,是一位名副其實的修行者,這段時間整個書法的風格演變,呈現漸進式的「非書之書」;即將書寫的經驗法則,或者說是將過去學習書法中的「法」,慢慢地拋開,將書法的世俗審美觀脫去它的造作,亦即將世俗的我拋開,使之更趨進於純然「初心」。

尤其是到了出家後的中晚期,弘一大師從自覺到半自覺,最後,「只是書寫」,三個過程,書法已不再是書法,書法或書寫只不過是一種手段或藉口,寓佛於書,藉書弘道,已是實質的修行實踐了。這當然是因為出家修行的自覺性使然,為了度眾,書寫佛經或禪語弘法,其書寫過程正是一種全然地修行行為,此時的書法更無一點煙火味,筆畫更趨於圓融、平和、安適;字裡行間,可以清楚地看到,一位慈悲的菩薩行者微笑對著眾生,無私的悲憫之情。

中國書法的特質在於「當下即是」,也就是說書寫者在書寫的剎那,即已完成所有的過程──不能重來,不能修改,更不可能複製──因此形成一種「唯一性」或是「獨一性」的創作特質,在特定的時間和空間裡完成,無法取代。而因書寫者獨一的或個別的個性,書寫形成一種絕對的「自性顯影」;書寫者當時的情緒反應、心理狀態、性格特質,乃至過去的人生經驗,都如實地曝光顯影,無所遁形,正所謂「字如其人」。

弘一大師的書法也不例外,年輕時讀四書五經,學習儒家的思想,緊守著儒家的教條,凡事謹言慎行,道德意識強烈,強調「德重於才」,規範自己也勸戒他人,先器識而後文藝,應使文藝以人傳,而不可人以文藝傳,道德、人品、修養重於一切、超乎藝術,此時,品德操守便成了衡量作品的重要標準。

這當然是一種修行,光是從他出家之前,年輕時代臨寫的魏碑作品,便能看出這種孔氏的風範。李叔同寫的張猛龍碑,雖說是臨摹,但並沒有張猛龍碑的剛毅堅挺,有的僅是一種謙柔溫厚;起收筆也沒有張猛龍碑的方硬陽剛、像個勇夫,李叔同則是稜角脫盡,儼然君子。