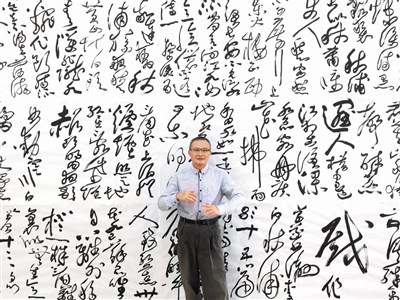

李蕭錕老師與作品合影。圖/李蕭錕

李蕭錕老師與作品合影。圖/李蕭錕

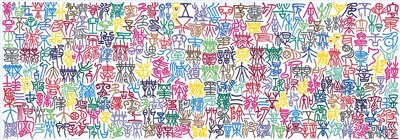

彩色篆書心經,李蕭錕老師作品。圖/李蕭錕

彩色篆書心經,李蕭錕老師作品。圖/李蕭錕

文/李蕭錕

小時候,父親在桃園鄉下經營一家文具店,除了一般文具,店裏還擺了幾本鄉下人愛看的農民曆,附帶兩本小學生用的字帖,一本是柳公權〈玄祕塔〉,一本是顏真卿的〈麻姑仙壇記〉,我嫌顏體粗大笨拙,選了柳公權。

我的第一本字帖即是〈玄祕塔碑〉,第一個書法老師是柳公權,雖然他未曾開口說話。

事實上,我一生中,從未曾跟過任何一位老師認真地學習書法,大學美術系的江兆申及歐豪年老師偶爾會在水墨課裡,在他們自己的作品上示範落款題字,但也僅止於水墨畫落款,不是正式的書法課;即使是正式的書法課,書法老師從不示範,只是要我們自己在台下臨帖,他自己看起報紙,下課後交出作業,幾乎成了自習課。

極諷刺地,不會也不能說話的柳公權竟是我的啟蒙老師,一直陪伴我到上了大學,即使是美術系的大型書法展,我一樣只會書臨柳體的書法作品參展,我記得面交曾紹杰老師時,他老人家正眼都不瞧,只吩咐我將它擱在一旁,讓我非常受傷。

到了系展那天,我這鄉下來的土包子,才真正開了眼界,原來書法家不是只有顏柳,字帖也不僅是麻姑和玄祕,整個展場,琳瑯滿壁,目不暇給,像黃山谷行書〈伏波神祠〉、漢隸〈史晨碑〉、吳昌碩〈石鼓文〉……看完,自慚不已。心想那麼高的一座大山,何時才能登頂,何時才能探究完畢,何況美術系的課程繁多,等著我去學習,無暇著墨過多時間在書法上,只好暫時放棄了。

一直要到大學畢業,服完兵役,進了文大藝術研究所之後,聽了一整年王壯為先生的中國書法史,才重拾對書法的興趣,再次燃起了習字的念頭,兩年的碩士班研究,我幾乎埋首在宣紙堆裏,沉浸在墨池的享樂中,忘了論文寫作的事兒。

這期間,大量地接觸到書史書家,當年窮到付不出房租,但仍大量採購字帖。有時,緊衣縮食,同一冊帖子,買了三本,一本拆開糊在長年持掛著的蚊帳頂,睡覺前細心地讀帖背誦,直到入眠;一本拆開貼在廁所四壁,方便如廁時,沒有白蹲;剩下一本,隨手攜帶著,在等公車、搭乘交通工具時,爭取時間,多看一眼。平常一有空,便將讀帖的心得,實踐在作品中,家裏賣的整刀宣紙,不到一星期便告用罄,父母倆二話不說,慈悲地縱容我揮霍,好幾次,讓我感動地暗自掉下眼淚。

那段期間,頻繁地出入方筆魏碑,也壯瞻臨摹石鼓文,並嘗試雙鈎張大千獨愛的〈石門銘〉和〈瘞鶴銘〉,草書遍習孫過庭的〈書譜〉及王羲之父子的〈二王尺牘〉,狂草以懷素〈自敍帖〉反復揣摩,偶爾拈來趙孟頫的小字行書〈道德經〉……

就這樣,廢紙在牆角裡堆積如山,幾乎無立足之地。猶記得,在台北青年公園租屋,牆上掛滿了白紙黑字的對聯,尚覺空間不足,還拿了塑膠繩在左右牆面間,來回縱橫釘綁垂吊黑白對聯滿屋,有一天,來收房租的女房東,還沒上到二樓來,便被嚇得奪門而出,以為發生了什麼事了!

我對書法的著迷,像是一種宿命……

小學時代,每到過年,家門口便擺滿了寫春聯的攤子,好不熱鬧,我個子小,看不到這些江湖大書家的書寫模樣,都自備小椅子,蹬著小腳觀賞,且周遊列國,絕不錯過任何一位大師的演出,對我而言,這才是真正的書法課。我對書寫的好奇與後來的狂熱,竟然不是學校令人生厭、刻板的書法課堂裏,而是在家門外馬路旁,每年的春節春聯市集的大教室裏孕育成長的。

研究所畢業,在母校的美術系兼職,便又有機緣,勤於書寫,並教授書法。為了練就更好的功夫,在學校上課之餘,也在家裏開班授徒,從民國六十五年收到大學講師證書,正式教習書法開始,四十年如一日,如今已年近七十,髮蒼、齒搖、視茫、腿顫。

回顧這段四十年的漫長歲月,參加過無數次的海內外聯展,卻不曾單獨為自己辦過一場正式的個展,一方面,是因為自己不曾滿意過自己的作品,沒有展出的理由和動力;一方面是沒有人邀約,因自己生性隨緣,從不強求,就這樣,從研究所畢業,教書生涯四十年迄今,多數日子,都在教書、習字與習字、教書間忙碌往返。無分晝夜,像個遺世的棄子,靜默孤寂地獨守著書屋,在毛筆、宣紙、墨汁、字帖間醒來、睡著,睡著、醒來……

【雲水一沙彌──李蕭錕書法首展】

展期:11月22日~12月21日

茶會:11月27日下午兩點

展地:國立台灣藝術教育館 南海藝壇

台北市中正區南海路43號