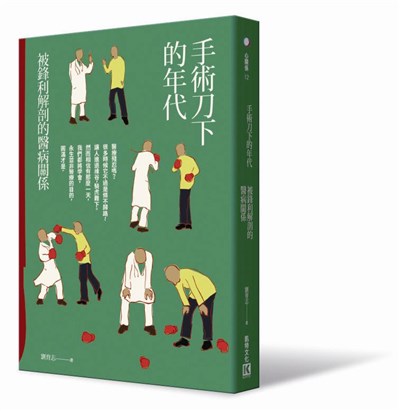

《手術刀下的年代》,凱特文化出版

《手術刀下的年代》,凱特文化出版

文/劉育志

凌晨三點鐘,放在床頭的手機響起,睡眼惺忪的翁醫師迷迷濛濛地應答,「喂……」

「翁醫師,加護病房這邊有病人需要葉克膜。」

聽到這句話,翁醫師立刻醒了,翻個身從床上跳下來。

「這是什麼病人?」匆匆趕到醫院的翁醫師望著病床上陷入昏迷的患者問。

「老先生前幾天因為發燒住院,由於肺炎很快就演變成敗血症和呼吸衰竭,家屬很不能接受……」

葉克膜是讓血液進行氣體交換的機器,可以暫時取代患者的心肺功能,爭取一些時間看有沒有機會度過危險期。粗大的管路會分別被插入靜脈和動脈中,以抽取並注入血液。每一回要安裝葉克膜,都得出動好大陣仗,動手的、協助的、觀摩的全都圍在病床邊。

身為心臟外科醫師就得負責支援這類緊急狀況,偏偏這樣的需求有愈來愈多的趨勢。某些時候加護病房裡甚至會有兩、三部葉克膜同時運轉。照顧葉克膜需要大量的人力和心力,參與的醫護人員都是精疲力竭。

葉克膜非萬能

使用葉克膜的原因很多樣,心肌病變的、呼吸窘迫的、術後的、創傷的都相當常見。不過,另外還有個大夥兒心知肚明卻不能說出口的目的,在某些時候裝上葉克膜其實只是為了「假裝病人仍然活著」。

因為,葉克膜在某種程度上已經成了醫師盡力、家屬盡孝的最佳代表。家屬為了展現自己的孝心所以堅持急救到底、永不放棄;醫師擔心被指責治療不夠道地,而衍生無止無盡的糾紛,所以只好請出葉克膜「以明心志」。

有回翁醫師感嘆道:「我快要變成醫院裡的『師公』了,葉克膜很像是高科技的『法器』,裝上葉克膜成了一種儀式,能夠讓醫師放心、家屬甘心。可是,受盡折磨的患者若還有知覺,大概就剩痛心了。」

接受死亡當然不容易,人類本來就得仰賴一些儀式性行為來度過這樣的衝擊,但在這些儀式之外,我們更迫切需要的是理解死亡的生命教育。認識死亡的課題應該是在飄著淡淡薰香的書房裡,而不是在凌晨時分充滿消毒水味的加護病房裡。

對於生命與死亡我們都該抱持合理的期待,讓醫師的歸醫師,法師的歸法師。

(摘自《手術刀下的年代》,凱特文化出版)

作者簡介

劉育志

筆名:小志志,一九七八年生,是外科醫師,也是網路宅男,對於人性、心理、歷史、科學有許多的好奇。長期經營「外科失樂園」網誌,累計瀏覽人次已經突破二千萬。目前專事寫作與演講,於《皇冠雜誌》、《蘋果日報》、《民報》、《科學少年》、「商業周刊-良醫健康網」撰寫專欄,亦是《PanSci 泛科學》、《國語日報》的撰稿人。著有《圖解婦幼生活醫學:日常保健一看就懂》、《醫龍物語》、《肚子裡的秘密》、《臉紅心跳的好色醫學》、《玩命手術刀:外科史上的黑色幽默》等等。