拉薩,神力時代廣場前的充氣獅子。圖/唯色

拉薩,神力時代廣場前的充氣獅子。圖/唯色

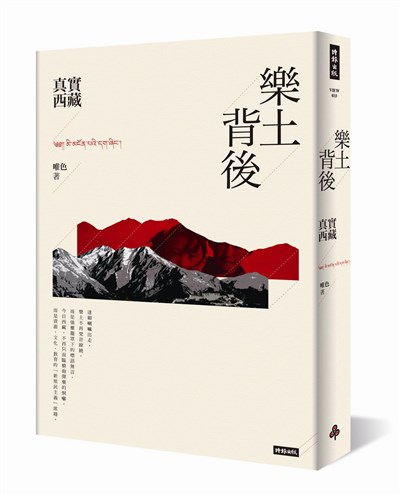

《樂土背後》,時報出版

《樂土背後》,時報出版

文與圖/唯色

在臉書上結識的一位香港女孩蚊蚊,前些天給我來信,請我給她即將出版的旅遊隨筆寫篇簡短的序言。

她在信中寫道:「這本書,有很大的部分在寫西藏。我很愛這個地方,已斷續去了三次。很感謝妳的文章,讓我們這些旅人可以更了解她,知道她的情況……常聽人危言聳聽,說藏人很危險,我遇到的人們,卻是有最真誠可愛的笑容。自焚,也令西藏人被誤解為激進危險的民族。但我那時在三一四事件的前後從公路入藏,藏民和喇嘛對我們是極好。只要人們放下成見,並對道聽塗說保有戒心,也自己多思考求證,根本就發現這些都是迷思和黑資料……」

因為這位不曾謀面的香港女孩寫的這些話,也因為她發給我看的書稿中有很多篇幅和照片是關於印度和尼泊爾的見聞,這些都觸動了我,於是很快寫下了這些文字:

印度、尼泊爾……對我這個藏人來說,這都是遠不可及的國度,像另一個世界。

記得多年前,得到一本叫《尼泊爾》(Nepal)的厚書,是那種旅行指南,依稀記得作者是一些在一九七○年代去尼泊爾漫遊的「嬉皮士」。原書是英文,譯成了文辭雅致的繁體中文,並有許多拍得非常美的圖片。我很愛這本書,常常在翻閱時遐想有一天若能去成尼泊爾,就邊走邊讀。因為讀得太深情,我甚至錯覺地認為自己很快就會自由地遠行,我曾寫過:「我所有的文字都是尋找的文字/我所有的旅行都是尋找的旅行。」

取得護照比登天難

這樣的「自由」有時候很具體,就是一本對於這個國家的許多人而言輕易可得的護照,但對於被標籤為「藏族」或者其他「少數民族」的族群來說,要想獲得護照卻比登天還難。

既然現實如此,那麼就只能固守此地,而近在咫尺的異國便成了美好的願景。

記得二○一二年年初,大概有上萬藏人,絕大多數是老人,揣著終於求得的護照去了聖地菩提迦耶,聆聽尊者達賴喇嘛開示佛法,那是多麼短暫的幸福時光,慰藉了一顆顆委曲求全的心。但當他們返回家鄉,冷酷的現實是漫長的噩夢,我見過其中幾位長輩,含淚回憶被搜查、被沒收、被十指按手印、被前後左右拍照,以及被帶往完全封閉的「學習班」經歷被各種洗腦、被一遍遍地寫檢查等等羞辱,最終所有人的護照被勒令上交,連帶那些即便沒去過印度,或也不往印度去的其他藏人,也與一本護照的距離愈加遙遠,甚至宛如隔世。

所以我看蚊蚊的《旅活》(書名真好),最深切的感受是對自由的神往。蚊蚊擁有的旅行的自由是我沒有的自由,但隨著她的感性文字我可以分享這樣的自由,更覺自由的可貴,而這似乎比什麼都重要。

想起前兩天,在好友薯伯伯(是的,就是在拉薩開「風轉」咖啡館的薯伯伯,他也是香港人,會說藏語的香港人)的咖啡館,遇見兩個來拉薩旅行的香港青年,其中那個會畫畫也長得像蚊蚊那樣漂亮的女孩說:「再不來拉薩再不來西藏就晚了,眼看著這麼美的地方一天天喪失很心痛,但想到香港,西藏的今天不正是香港的明天嗎?」

我看著這個我連名字也不知道的香港女孩,慢慢湧上眼裡的淚水使我需要起身離去,而門外,往上看是似乎永遠不變的藍天白雲,往周圍看是正在進行也正在失去的日常生活,至於跟前那個由溫州商人建造,有著嚇人名字的「神力.時代廣場」,其龐大的身影似乎遮住了旁邊日益破敗的廢墟,往昔那是輝煌的喜德林寺。

(摘自《樂土背後》,時報出版)

作者

簡介

唯色(Woeser)

全名茨仁唯色(Tsering Woeser),藏人,作家、詩人。出生於文化大革命中的拉薩,一九八八年畢業於西南民族學院漢語文系。曾於《西藏文學》雜誌社擔任編輯,二○○三年出版散文集《西藏筆記》,被中共當局認為有「嚴重的政治錯誤」而遭查禁,由於拒絕承認錯誤,在一年之後,唯色被解除體制內的職務。現為獨立作家,著有詩集、散文集、故事集及口述歷史專集十四本,合集三本,被翻譯為英文、德文、法文、西班牙文、加泰羅尼亞文、日文、捷克文、波蘭文、藏文的譯著有十三本。

唯色長期關注西藏議題,書寫內容多聚焦在西藏文化與藏人困境,曾獲挪威作家聯盟頒發的「自由表達獎」、(印度)西藏記者協會頒發的「無畏言論者獎」、國際婦女傳媒基金會二○一○年度「新聞勇氣獎」、荷蘭二○一一年度「克勞斯親王獎」、美國國務院二○一三年度的「國際婦女勇氣獎」等多項重要的國際獎項。但也因此長期受跟監,親友多被迫放棄與她往來,所有海外出版著作全被歸列為禁書。唯色的行動被高度限制,心也與西藏同生,只剩下文字得以旅行世界。寫作理念:「寫作即遊歷;寫作即祈禱;寫作即見證。」