八十五歲的「灣生」家倉多惠子去年來台,在大安區戶政事務所的協助下找到自己與父母的戶籍資料,看著父母的名字,回憶在台往事數度落淚。圖/大安區戶政事務所提供

八十五歲的「灣生」家倉多惠子去年來台,在大安區戶政事務所的協助下找到自己與父母的戶籍資料,看著父母的名字,回憶在台往事數度落淚。圖/大安區戶政事務所提供

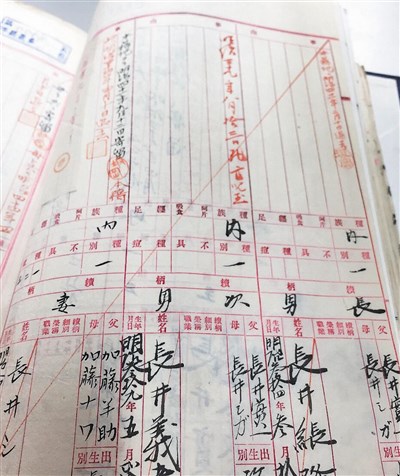

北市民政局收藏近六千冊日據時期的戶口名簿,為灣生訪台尋根的重要史料。圖/邱奕寧

北市民政局收藏近六千冊日據時期的戶口名簿,為灣生訪台尋根的重要史料。圖/邱奕寧

【本報台北訊】北市民政局保存超過五千八百冊的日據時期戶口名簿,數量高居全國之冠,翻開這些超過百年的戶口名簿可以發現,因應時代背景,日人不只記錄是否吸食鴉片或解開纏足,連早期社會常見的「媳婦仔」童養媳都有註記,保存完善的史料也成為「灣生」或老兵後代來台尋根的第一站。

「爸爸,我已經回台灣了」,八十五歲的灣生奶奶家倉多惠子父親是當時總督府的職員,北一女畢業後,因為時局改易被迫遣返日本,雖然身在日本,多年來一直難忘故鄉,但是在日本的戶籍資料只有薄薄兩頁,在台生活的紀錄成為生命中的一段空白。

毛筆謄寫 歲月痕跡

家倉去年隨「灣生回家」劇組返台尋根,在大安區戶政事務所幫忙下調閱家族的戶籍謄本,看著寫上父母姓名的毛筆字跡,家倉掩面哽咽地和戶所人員說,「終於領到我的出生戶籍謄本,把人生遺失的部分填補起來,終於可以用這樣的方式和家人在台灣重逢」。

類似的故事近幾年不斷上演,戶籍行政科辦事員莊麗花主掌相關業務。她說,因為時代背景因素,日人以毛筆謄寫資料,泛黃的紙張都是歲月痕跡,除了註記省籍,還記載人民是否吸食鴉片;「纏足」一欄則寫下是否纏足或已「解」;在姓名旁若有記錄「媳婦仔」,則可知道該女的身分是家族中的童養媳。

莊麗花說,當年台灣人教育程度不普及,從姓名就可略知一二,許多人以「闊嘴」、「豬」、「憨」等字隨意取名,而「查某」、「罔氏」則是當時的菜市場名,和現在的「怡君」、「雅婷」的熱門程度可說是不相上下。

珍貴史料 永久保存

民政局戶籍行政科長洪進達表示,從日據時期的戶口調查簿也可以看出當時人口聚集的位置,依照人口普查的戶數,日據時期的大同區最熱鬧,其次為萬華區、中正區,而現在寸土寸金的信義區,當年竟然一戶也沒有。莊麗花解釋,因為當時信義區的人口數量稀少,戶籍資料多併入松山區。

莊麗花表示,民眾需要申請日據時期的戶口名簿,多是為了後代想要尋根或需要證明繼承關係,但早年資料尚未電子化,若要調閱資料必須逐一翻閱,她印象中有名叫做「龍眼」的女性,因為改嫁多次戶籍資料不連續,她埋首史料,花了一周時間才找到資料,但現在電子化就輕鬆多了。

洪進達說,雖然全國戶役政資料已在民國八十六年全面電子化,但這些珍貴的史料仍必須永久保存,民政局超過五十一萬戶的史料分別保存在局內和各區公所,民眾若想尋根或找失散已久的親人,也可以持身分證到任一戶所申請調閱直系親屬的日據時期戶口名簿的掃描檔,便可循著毛筆字跡,遙想先人的生活細節。