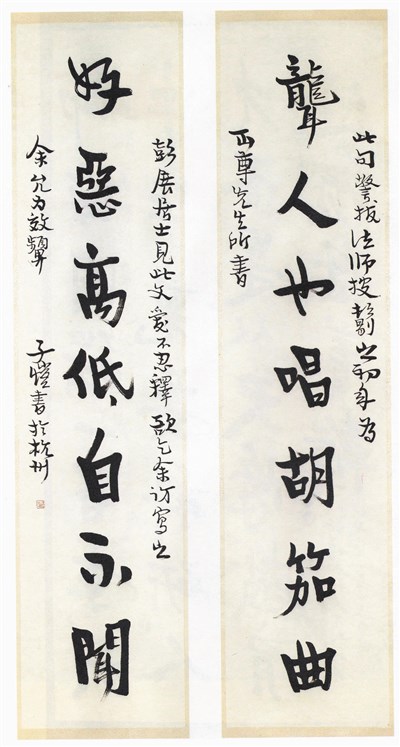

豐子愷對聯:聾人也唱胡笳曲,好惡高低自不聞。

釋文:此句警拔法師披鬄之初年,為丏尊先生所書。彭展居士見此文,愛不忍釋,欲乞余訪寫之,余允為效顰。子愷書於杭州。

豐子愷對聯:聾人也唱胡笳曲,好惡高低自不聞。

釋文:此句警拔法師披鬄之初年,為丏尊先生所書。彭展居士見此文,愛不忍釋,欲乞余訪寫之,余允為效顰。子愷書於杭州。

「破曉,我被房艙外面的旅客的嘈雜聲所驚醒。起來,向圓形的窗洞中一望,但見天色已明,台灣島的海岸清楚可見。參參差差的建築物,隱隱約約的山林,裝在圓形的窗洞內,好像一件壁上裝飾畫,怪好看的……我叫醒一吟來『台灣島在迎接妳了!快起來和他相見!』」(註❶)

這是,一九四八年九月二十八日,五十歲的豐子愷和十九歲的幼女豐一吟,搭乘「太平輪」來台,初見台灣近陸時,難掩興奮之情的景象。同行的,還有邀請豐子愷的開明書店創辦人章錫琛及其家人。

來台後豐子愷父女下榻「大正町五條通七號」的文化招待所,距離上海開明書店台北分店的所在地中山北路一段七十七號不遠,在分店經理劉甫琴的照料下,平時在台北的豐子愷父女大都在開明書店裡用餐,飯桌上總有新朋舊友。

而「每飯必思酒」的豐子愷,在飲宴中,最困擾的是喝不慣台灣本地的酒,當時台灣的佳釀還留有日本遺風,為此豐子愷寫信給遠在上海的弟子胡治均說:「此間酒味太差,難以入口」,胡得知老師思念鍾愛的紹興酒後,馬上買了兩罈上好紹興「太雕」,託人從上海送到台北開明書店;豐子愷為此樂得在書店裡辦了一場「紹酒宴」,與諸友人大過其癮。而台大文學院院長錢歌川,也將其帶來台灣的一罈三十斤紹興酒送給了豐子愷,這罈酒則造就了一桌子人另一次在開明書店的開懷暢飲。

在台北的豐子愷,除了會友,還在「中山堂」舉辦畫展,更在十月十三日晚上八點,應邀在「台北廣播電台」廣播演講,講題為「中國藝術」,共十五分鐘。其中說到「台灣天時地利都優勝,是理想的文化區域。」這樣對台灣寄予厚望的話,在超過半世紀後的今日,從倖存的演講手稿裡,仍得以重溫當年豐子愷對台灣的深情。

之後豐子愷與豐一吟遊了草山,後到新竹、台中、嘉義,還坐了小火車上阿里山看神木、看日出、看雲海,又到日月潭中泛舟,一路觀察台灣各地風土民情,沿途還畫下了諸多名勝。

一九九四年四月二十八日在上海舉行的「弘一豐子愷書畫原作展」中,豐一吟提供豐子愷用過的筆、墨、硯各一件,其中那一方硯,是豐一吟「陪他赴台灣旅遊時地攤上購得的。他喜歡這硯台,常常使用它。」(註❷)

豐一吟在〈爸爸豐子愷〉裡談到一九四八年的大陸「通貨膨脹,民不聊生,家裡幾乎每天都要為開門七件事費盡心機。家裡人多事雜,不勝煩惱。爸爸倒有意去看看剛收復不久的寶島台灣,是否宜於安家」……「可是,靠帶來紹酒喝,絕非長久之計。爸爸決定不到台灣來安家。」最後,在台灣盤桓五十六天後,豐子愷與豐一吟渡海轉赴廈門。(註❸)

註解:

❶出自豐子愷的〈海上奇遇記〉一文

❷出自豐一吟的〈回憶父親豐子愷〉一文

❸〈豐子愷年表〉中有:「一九四八年,五十歲,九月,率小女一吟與章錫琛同遊台灣,在台北舉行個人畫展,並應邀在台灣省電台作題為〈中國的藝術〉的廣播演講。十一月由台灣到廈門。會見廣洽法師。」