〈鳳凰來儀〉(局部)展期:即日起至7月12日 展地:佛光山佛陀紀念館第四展聽 圖/佛光山佛陀紀念館提供

〈鳳凰來儀〉(局部)展期:即日起至7月12日 展地:佛光山佛陀紀念館第四展聽 圖/佛光山佛陀紀念館提供

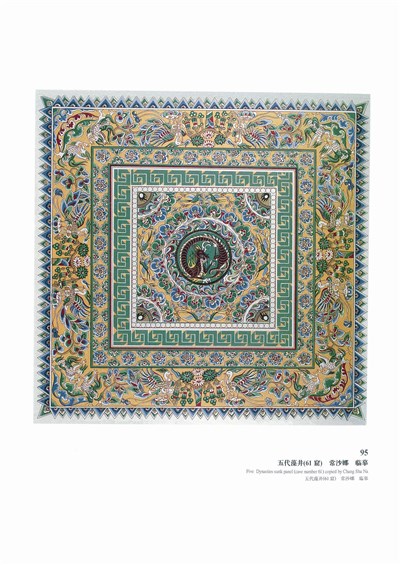

〈五代藻井〉展期:即日起至7月12日 展地:佛光山佛陀紀念館第四展聽 圖/佛光山佛陀紀念館提供

〈五代藻井〉展期:即日起至7月12日 展地:佛光山佛陀紀念館第四展聽 圖/佛光山佛陀紀念館提供

人類使用地毯已有四千多年的歷史,原是西亞遊牧民族的生活必需品,後來演變為表現文化藝術的媒介;漢代時地毯經由絲路傳入中國,後來新疆、寧夏、北京、蒙古都是毛毯主要生產地,提供實用性的地毯和裝飾性的掛毯。技藝傳承自波斯,構圖則已本土化。

佛館這次展出的收藏品,年代從清朝中葉到西元一九三○年代,每一件作品都飽含著能量與故事,體現絲路對中華文化的深遠影響。

中國栽絨地毯歷史可以追溯到西元前的西漢時代,據考證,漢代在河北、山東或西北地方織毯業就很發達。例如現在蒙古地區諾音烏拉山漢代匈奴王族墓群,就出土了用辮子股繡法繡成龍紋、玉佩紋、魚鱉花草紋、鬥獸紋等精美圖案的氈毯。

唐代除新疆、甘肅、陝西等地為著名的毛氈產地外,長安染織署下還設有「氈毯坊」。皇帝宮殿已經鋪陳地毯,據說一塊披香殿上的絲毯,就得要「百夫同擔進宮中」。

出土於南京的南朝時期〈竹林七賢〉畫像磚是珍貴的文史圖像,磚上的一代風流高士各坐於草席或竹席上喝酒彈琴、吟詩冥想;而上海博物館的鎮館之寶——唐代名畫家孫位的〈高逸圖〉殘卷,圖中描寫的主角也是魏晉時期的竹林七賢,但是場景與器具無疑參考了唐代長安貴族官僚的生活現實。

〈高逸圖〉卷上面所繪阮咸等五人(全卷應有竹林七賢的七人)都坐在類似地毯的坐席上,其圖案及邊飾與敦煌石窟的某些藻井圖案極相似,散發著濃郁的域外風情。很可能這五位賢士的座下就是幾種不同類型的唐代時興地毯款式。

唐代長安流行胡騰舞(或稱胡旋舞),據專家考證其舞者往來自西亞、中亞地區。而敦煌壁畫〈西方淨土變〉中的胡騰舞者,其腳下往往也有一塊或圓或方的精美波斯地毯。可見中國地毯通過絲綢之路一直與波斯地毯等域外文化進行著密切的交流,但中國地毯也一直走著自己的發展道路。

而從明朝起,中國地毯又展開另一波輝煌時期。明清兩朝皇家都有使用地毯的習慣,紫禁城儼然成為一個「逢地必毯」的奢華宮殿。

這些皇家地毯都是量「宮」訂製的,通常用白絲作經線,其扣結稀鬆並且有著非常厚滑的絨頭,圖案包括龍與海水江崖紋的組合、各種吉祥圖案和山水風景等,它體型碩大且毯形奇特,充滿著特殊的皇家氣派。

明清時期,新疆地毯已運銷到中亞、西亞地區。當時與波斯、土耳其、土庫曼、阿富汗的地毯共稱為「東方式地毯」,而新疆地毯的外銷一直持續到今天。

清末民初,中國地毯又開啟了海外銷售的新時代,外資地毯廠商紛紛在北京和天津建立生產基地,中國的中、西北地方也大量生產各種外貿用途的地毯,北京、天津地區成了中國最大的地毯生產、集散和銷售中心,在對歐美外銷上,天津地區的出口約占了八成以上,這是手工作坊與西式工廠並行生產地毯、競爭激烈的一段歷史。

地毯文化有鮮明的產地之別,地毯藝術則無國界之分,這些不同時期,不同地區、不同形式、不同銷售目的地毯都呈現出不同的精采文化,遺憾的是很少有對此系統的展示與研究。

這次這些飽經滄桑的老毯們終於有緣在佛陀紀念館聚集,有緣在此對話,讓老毯爺們講講傳統手工、近代設計和海上貿易;講講老北京、老西北、和田地毯匠人,及來華的歐洲、新大陸商人、設計師們共同編織的,不同文化、不同生產工具與古老手工藝相遇所演繹的歷史風情,塵封百年的毯上傳奇……