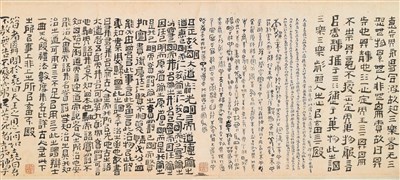

明代大書法家傅山的〈嗇廬妙翰卷〉被喻為是「中國書法史上最奇特且難解的作品」,也是日本人訪台指定必看的書法聖品。此為局部。圖/何創時基金會提供

明代大書法家傅山的〈嗇廬妙翰卷〉被喻為是「中國書法史上最奇特且難解的作品」,也是日本人訪台指定必看的書法聖品。此為局部。圖/何創時基金會提供

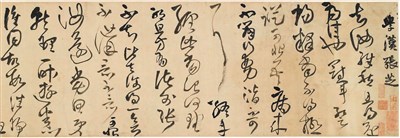

明末四大家之一王鐸的〈草書臨淳化閣帖〉,此為局部。

圖/何創時基金會提供

明末四大家之一王鐸的〈草書臨淳化閣帖〉,此為局部。

圖/何創時基金會提供

【記者郭士榛台北報導】王鐸、傅山兩位明末清初書法家,在台灣名氣可能不夠響亮,但他們卻是日本收藏家的最愛,王鐸的立軸市場價值四千多萬人民幣。王鐸將技法訴諸理性,屬技巧派大師;傅山以道忘技,是感性派大師。今年正逢何創時書法藝術基金會成立屆滿二十周年,推出「王鐸、傅山展」,展出二十八件王鐸與傅山書法藏品。

何創時書法藝術基金會主任吳國豪指出,長期以來,古代書畫收藏品味一直受到乾隆皇帝的影響,藏家多以清宮舊藏為至寶,其中有一例外,乾隆受到政治因素而沒有收藏晚明遺民的書畫、被喻為「乾隆未覽之寶」。近三百年後,現代人卻被他們強烈的創造性所吸引,像是王鐸、傅山、石濤、八大等人的作品,奇詭的創造性深深擄獲當代人,也彌補了乾隆收藏的缺角。

晚明文藝思想解放,對書法創作與欣賞起了奇妙催化作用,一種傾向狂放、連綿、浪漫的表現書風大為流行。名家高手競作連綿草書,王鐸、傅山是兩座巨大的豐碑,標誌了明末清初在書法史的高度。日本書壇更有「後王(王鐸)勝前王(王羲之父子)」之說,更有「傅山研究會」專門研習傅山書藝。

作為開創風氣大師,王鐸終身奉行「一日臨帖,一日應請索」理念,反覆琢磨古代經典的當下,重新賦予時代新意。傅山是明遺民的指標人物,以藤蔓般的連綿狂草著名,強調率性自然不拘細節的藝術品味。他的連綿氣息承傳王鐸的風格,但字形結構與線條質感,又與王鐸有所區隔,出現不可捉摸的奇趣。

這次展品多為日本客指名必看聖品,包括被喻為「中國書法史上最奇特且難解的作品」—傅山的〈嗇廬妙翰卷〉,此卷大量出現異體字、體現傅山好古尚奇的審美觀。〈醉後浪書〉是傅山酒醉後的神來之筆。王鐸〈雜書卷〉也是他酒後為好友所寫,此卷由九首詩集成,運用了楷、行、草書等字體,展現王鐸學古之精深。

即日起至五月九日於創時講堂(北市金山南路二段二二二號六樓)展出。