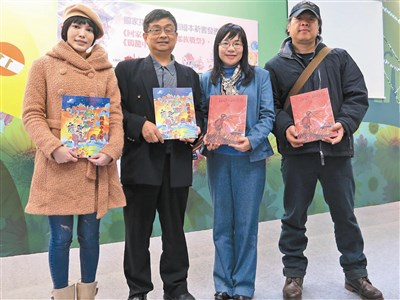

文化部文化資產局首度將指定為國家文化資產「重要民俗」的「鷄籠中元祭」、「鄒族戰祭」化為繪本,由作家曹銘宗(左二)、莊世瑩(左三)、插畫家查理宛豬(左一)、劉振松(左四)等人著成。圖/何定照

文化部文化資產局首度將指定為國家文化資產「重要民俗」的「鷄籠中元祭」、「鄒族戰祭」化為繪本,由作家曹銘宗(左二)、莊世瑩(左三)、插畫家查理宛豬(左一)、劉振松(左四)等人著成。圖/何定照

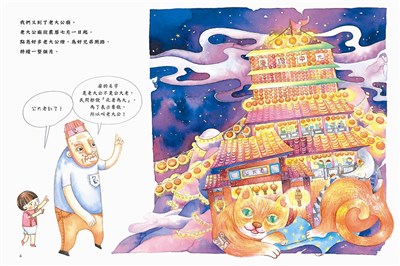

繪本「鷄籠中元祭」以國家文化資產「重要民俗」的鷄籠中元祭為主題,引導孩子從小了解自己文化。圖/聯經出版提供

繪本「鷄籠中元祭」以國家文化資產「重要民俗」的鷄籠中元祭為主題,引導孩子從小了解自己文化。圖/聯經出版提供

【本報台北訊】讓孩子從小了解在地的信仰文化,別把民俗當迷信,文化部文化資產局傳承國家文化資產「重要民俗」,首度將宗教民俗化為繪本,首波成果分別是第一個獲指定為重要民俗的「鷄籠中元祭」,及首個獲指定的原住民民俗「鄒族戰祭」,相關繪本昨天發表。

文化祭典讀物

描繪源流智慧

這兩本重要傳統文化祭典繪本《回家回部落—鄒族戰祭》、《鷄籠中元祭》的新書發表會,昨吸引了不少大小朋友參與,希望透過繪本方式,讓學子更輕易了解台灣傳統信仰;出版後已陸續寄送一千五百本到各小學圖書館,其中《回家回部落—鄒族戰祭》更入圍今年度「好書大家讀」書單。

文化部二○○八年起依據「文化資產保存法」指定重要民俗文化資產,包括南鯤鯓王爺進香等,至今指定十五項。文資局傳藝民俗組組長林滿圓表示,文資局近年已發表許多給成人的民俗知識讀物;如今藉著繪本,讓孩子也能理解民俗活動的源流與智慧。

繪本系列由聯經出版發行,未來也計畫會陸續出版其他重要民俗相關圖書。

首波選擇最具民俗代表性的「鷄籠(基隆舊名)中元祭」和「鄒族戰祭」。身為基隆人的《鷄籠中元祭》作者曹銘宗表示,中元祭雖是漢人文化圈普遍民俗,但以基隆連續舉辦時間達一百六十年最久也最盛大,成為首個獲指定為重要民俗的主因。

族群和解意涵

追求和平慈悲

鷄籠中元祭特具族群和解意涵,也是各地中元祭罕見。曹銘宗說,一八五○年代,來自福建的泉州、漳州移民械鬥,死傷慘重,雙方最後決定合葬並舉行中元祭,消弭族群仇恨。基隆先民並將中元祭改由各姓氏輪流舉辦,以血緣關係打破地域界線,展現追求和平的慈悲心。

而此繪本的畫家查理宛豬也是基隆在地人。他表示,在畫這本繪本前他對中元祭十分陌生,直到接觸了之後才了解其背後的故事,而他希望把繪本畫得不同以往,顛覆鬼的形象,期讓小朋友輕鬆了解並接受此民俗。

圖像描述家鄉

記錄部落人物

《回家回部落—鄒族戰祭》文字作者莊世瑩,是資深故事帶領人,過去曾經研究過台灣的民俗活動,長期投入於繪本世界中。她感謝在二十五年前鄒族有人賦予族名,讓後人有機會書寫他們的故事。「鄒族戰祭」對於鄒族人來說,不僅具有重要的文化傳承意涵,更是人與人、家族與男子會所、鄒族與天神,最重要的連結所在。該書畫家張振松認為,這次用圖像描述家鄉,對自己來說是一種回饋,雖看似記錄部落故事,自己才是收穫最多的人。

兩本繪本一以貓觀察小主人的眼光切入,一以少年當事人為主,用生動情節與美麗繪畫引領孩子體會民俗意義。插畫家曹俊彥表示,台灣必須掌握文化的解釋權,否則文化會流失,「這些繪本能幫助孩子了解自己是什麼人,很令人敬佩。」

擔任出版顧問的曹俊彥則提到,每個民族都須掌握自己的文化解釋權,全世界的民族都有著異同,若生活細節由外人解釋,常常會被描述得粗俗、迷信,要以自己的語言訴說自己的故事。他表示,還不滿足於這次計畫,希望有機會能由鄒族人,親手描繪屬於自己的故事。