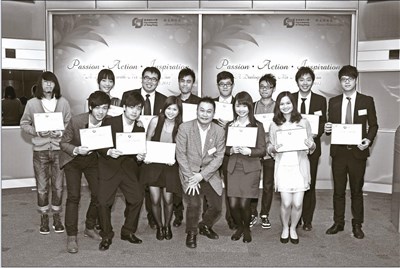

每年我(中)在城大頒發獎學金時會舉辦交流茶會,邀請歷屆得獎者互相交流,現已有近百位學生獲獎。

圖∕天下雜誌提供

每年我(中)在城大頒發獎學金時會舉辦交流茶會,邀請歷屆得獎者互相交流,現已有近百位學生獲獎。

圖∕天下雜誌提供

文/范家輝

我人生最大的決定之一,就是三十歲生日時,確定要衝出香港,到海外闖蕩。自此以後,一九九五年馬來西亞、九六年南韓、九七年泰國、九八年菲律賓、二○○○年新加坡、○一年重返馬來西亞、○四年汶萊、○五年印尼,○七年五月回流大中華至今。

我每到一個新市場,第一件事不是急著找人脈,也不是看風景,而是先去逛當地博物館,先從歷史和文化開始,了解他們的制度、信仰、甚至忌諱。

例如:一千元大鈔,無論你如何扯它、揉它、踩它,只要沒有撕碎,這一千元的價值就不會減損,吃完飯拿去付賬,餐廳老闆仍舊開心收下。但是,同樣的動作,如果是在泰國,你很可能就會被痛毆一頓。因為對泰國人民而言,紙鈔不只是紙鈔,紙鈔上面的泰皇圖像是神聖的象徵。因此,虛心學習,尊重不同的文化,是當個世界人的第一課;謹記文化沒有優劣、高下,而是歷史演變的結果。

比方說,同樣都是回教徒,馬來西亞和印尼的穆斯林絕不可以喝酒,但大陸的回民卻因為要融入大環境而喝酒,甚至中國大陸因為幅員遼闊,就連每一省的省情都有所差異。我發現「環境決定思想、思想決定習慣,習慣決定行為」,因此世界人的第二課是,對他人有同理心,學會求同存異。

我一直深信「讀萬卷書,不如行千里路」,建議年輕人一定要跨出國門、走向世界,才能學習真正的自立。我認為自立是不要計較、比較,因為你的成長是和你的學習、突破成正比的;永遠「認同不認同,包容不包容」,儘管過程中面臨很多質疑,我們還是要接受對方當下的狀態,不用解釋太多,只要自己不斷突破、互相鼓勵、彼此支持,就一定會向上走的。而且,「足不出戶,能知天下事」,其中的「知」只是知道,僅是表面的認識;知而不行,是為不知,唯有親身體驗後,才能內化、轉化,進而實踐。

早年,香港和台灣的經濟之所以能夠創造奇蹟,靠的是「一卡皮箱繞著地球跑的精神,以全球為市場,賺國際財。此外,當時有大量的年輕學子,到海外留學,學習最先進的知識與技術,培養出國際視野與世界觀,之後回饋家鄉,成為引領社會進步的的力量。

相較之下,現在世界的變化速度更快,年輕世代更應該勇敢跨出舒適圈,到世界去闖蕩一番,日後觀察和處理問題的時候,才不會只以孤立、靜止、片面、狹隘的個人經驗出發,把局部經驗誤認為是普遍真理,或是生搬硬套,抓不到具體的問題癥結點。

此外,年輕的時候,應該建立自己的價值,而不是追求價格。

當你有價值時,價格自然隨之而來,當你沒有價值時,再高的價格,也會被歸零。進入「如新」二十三年來,一開始拿的是上一個工作薪水的三分之一,此後我也從來沒有開口向老闆要求加過一毛錢。

九四年時我要求不升職、不加薪,只要求到海外工作「加辛苦」的機會,之後我同樣沒有要求過薪水和職位,只要求老闆加工作,讓我有更多的學習機會,因為我知道薪水只是抬高我的價格,對於提升我的能力、價值並無助益。

在年輕時如果一味追求「錢多事少離家近」,總是小鼻子、小眼睛地忙著討價還價,而非致力於提升自己的價值時,等於是把學習的機會送給別人,拒絕進步,最終將導致自己不斷貶值。

年輕時,如果只願意追求小確幸,可能確定了眼前的小幸福,卻也確定了日後的大辛苦。唯有不害怕眼前的小辛勞,才可能享受到以後的大幸福。

因此,與其斤斤計較那一毛、兩毛,還不如將時間花在如何增加自己的實力上。

經過多年努力,我現在的收入已比當初「增值」了百倍,也讓我持續有能力為社會和母校,做出更多的貢獻。

(摘自《放膽做,就不怕錯》,天下雜誌出版)

作者簡介

范家輝

小學甘心年年後段班,小六初嘗前三;初中被停學更被退學,高中又總在前三;大學沉迷於搞學運、當知青,橋牌、麻將、撞球三友每日與我遊,差點畢業與我無關 。大學母校當年是初創,今天已躋身全球前百。當年畢業驕傲是首屆,至今慶幸當選傑出校友,更幸得成榮譽院士與校董。從「如新」香港分公司基層經理,轉戰亞洲十餘國,到東南亞、大中華區域總裁。