大像窟,系指窟內雕鑿或塑造高大佛像的殿堂窟。最早出現可能在古代的龜茲地區,然後向周邊地區發展,影響並帶動了其他地區大像窟的營建。圖/佛教美術圖典編輯部提供

大像窟,系指窟內雕鑿或塑造高大佛像的殿堂窟。最早出現可能在古代的龜茲地區,然後向周邊地區發展,影響並帶動了其他地區大像窟的營建。圖/佛教美術圖典編輯部提供

文/佛教美術圖典編輯部提供

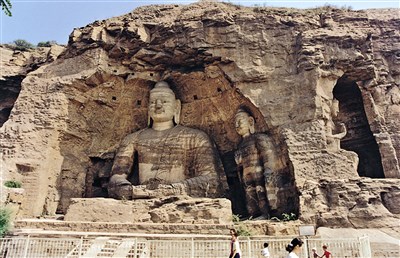

大像窟,系指窟內雕鑿或塑造高大佛像的殿堂窟。最早出現可能在古代的龜茲地區,然後向周邊地區發展,影響並帶動了其他地區大像窟的營建。

據石窟勘察和年代檢測數據,中國新疆的克孜爾石窟第四十七、四十八窟的年代最早;其後營建的大像窟遺存有阿富汗巴米揚石窟東、西大佛窟(二○○一年三月窟內大佛被塔利班組織所毀),中國雲岡曇曜五窟、莫高窟第九十六和一三○窟,榆林窟第六窟以及麥積山、炳靈寺、天龍山、須彌山等大佛窟和大佛龕。

山西大同雲岡石窟第二十窟,開鑿於北魏和平年間(四六○~四六五年)。坐北向南,主要造像為正壁坐佛和東西兩壁的立佛,為三世佛的組合題材,是雲岡石窟最早開鑿的洞窟之一。

一九四○年該窟發掘出北魏(三八六~五三四年)五銖錢、頂瓦、蓮花紋瓦當及遼代(九○七~一一二五年)磚塊和木炭,並有一塊刻「統四年」的殘石,疑為遼乾統四年(一一○四年)。推測該窟外部原有木構建築,自北魏到遼代均有修造,最後毀於遼末的戰火中。

除窟外木構建築,前壁、窟頂和部分西壁也已崩塌,使窟內尊像敞露在外。

坐佛高十三‧七公尺,圓肉髻,面龐豐腴,鼻梁高挺,嘴角微微上揚,大耳及肩;披袒右袈裟,結跏趺坐,雙手結禪定印,造型雄健,表現出雲岡石窟早期造像的典型特徵,是早期石窟具有代表性的佛像,也是雲岡最顯著的標誌。

大佛兩側原各有一脅侍菩薩,惜已崩毀,僅存西側菩薩胸前項圈及東側菩薩足下一地神。西壁立佛因洞窟崩塌已無存。東壁立佛高八‧九五公尺,面容與北壁坐佛相似,右手施無畏印,著通肩袈裟,衣紋呈波狀線條,細膩勻稱。

《世界佛教美術圖說大辭典》由星雲大師總監修,佛光山宗委會策畫,分類彙編各門類藝術及藝術家,按建築、石窟、雕塑、繪畫、書法、篆刻、工藝和佛教美術人物,總成八大類計二十卷冊。