《世界佛教美術圖說大辭典》由星雲大師總監修,佛光山宗委會策畫,分類彙編各門類藝術及藝術家,按建築、石窟、雕塑、繪畫、書法、篆刻、工藝和佛教美術人物,總成八大類計二十卷冊。圖/ 佛教美術圖典編輯部提供

《世界佛教美術圖說大辭典》由星雲大師總監修,佛光山宗委會策畫,分類彙編各門類藝術及藝術家,按建築、石窟、雕塑、繪畫、書法、篆刻、工藝和佛教美術人物,總成八大類計二十卷冊。圖/ 佛教美術圖典編輯部提供

文/ 佛教美術圖典編輯部提供

教石窟的開鑿起源於古代印度,最初為修行而設,包括生活與宗教兩種功能。在建築形式上分為居住的「毗訶羅窟」(vihara)及禮拜的「支提窟」(caitya)。

典型的毗訶羅窟平面呈方形,平頂,壁面開闢若干石室供僧人居住,牆上布滿塔的形象;支提窟平面主要為馬蹄形,窟內後部中央設置佛塔,窟內近壁處豎列柱,形成側廊,供修行者繞塔。

早期印度石窟沒有佛像,是以塔為中心,象徵涅槃。佛像出現後,並沒有取代石窟體系以塔為中心的結構,而是以像塔一體的方式呈現,即在塔的主體覆鉢上開一佛龕,龕中雕刻佛像。

印度佛教石窟的發展,沿絲路經中亞傳入中國,隨之形成了以古代龜茲為中心的西域石窟群,即佛教藝術史家統稱的龜茲石窟;進而東漸,在絲路沿線和南北各地形成為數眾多的石窟。

中國的石窟依據使用功能的不同分為僧房窟、禪窟、影窟、瘞窟、倉儲窟、講堂窟和禮拜窟。其中禮拜窟是主體窟形,窟中雕塑佛像,或繪製壁畫,存有豐富的佛教藝術作品,是修行者進行禮拜的場所。禮拜窟的空間形式具有多種不同的形制,有中心柱窟、佛殿窟(方形窟)、佛壇窟、大像窟、涅槃窟。今先介紹典型的毗訶羅窟:

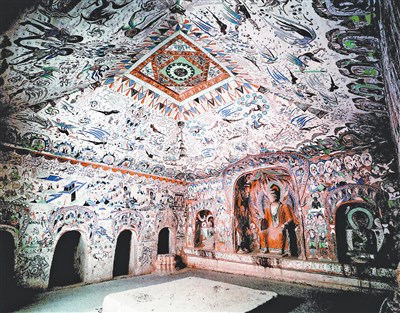

毗訶羅窟‧莫高窟第二八五窟

開鑿於西魏(五三五~五五六年),元代(一二七一~一三六八年)於南、北壁禪室門口建塔(現已拆除)。窟內北壁有西魏大統四年(五三八)和五年的發願文題記,是莫高窟存有紀年最早的洞窟。此窟建於由洛陽而來的東陽王元榮任瓜州(今敦煌)刺史時期,史載元榮曾在莫高窟造一大窟,專家推測此窟即為東陽王窟。

為前後室結構,前室平面呈橫長方形,後室為主室,方形覆斗形頂。西壁開三個圓券龕,南、北壁對稱地各開四個小禪室,地面中心有一四方形低矮佛壇。西壁大龕內塑善跏趺坐佛一尊,兩側各塑一脅侍菩薩。大龕南北各開一小龕,內塑著百衲衣結跏趺坐禪僧像,其中北側一身頭部已殘損。龕外畫供養菩薩、諸天、神將、力士。

南壁上段畫十二身伎樂飛天,飛天以下為橫幅五百強盜成佛故事圖,其西端畫釋迦、多寶並坐說法圖;下段四個禪室之間穿插因緣故事圖。西起第一禪室內存元建塔座,第四室門外存元代塔座。

北壁上段畫佛說法圖七鋪,中段禪室間壁面畫千佛和供養菩薩,西端兩個禪室的門外存元代塔座。東壁門上畫三佛,門兩側上段無量壽佛說法圖各一鋪,每鋪下方有發願文和男女供養人像。南、北、東壁下段畫藥叉。窟頂畫寶蓋式斗四藻井,四披繪天體,四披下一周畫禪修圖,四壁上端一周畫垂帳,以示殿堂內部裝飾。

窟內彩塑和壁畫的人物造型和繪畫技法有兩種,一種見於西壁壁畫,地色塗紅色,菩薩等人物身體裸露較多,肌膚以凹凸法暈染,線條遒勁挺拔。另一種如窟頂和南、北、東壁壁畫以及彩塑,佛和菩薩穿褒衣博帶服裝,人物身材修長,相貌清瘦,眉目疏朗,面帶笑容,面部使用中原傳統的面頰塗紅色的暈染法,表現立體感。壁畫以白粉為地色,上敷朱、紫、青、綠等色,色調清新明快,線描運筆疾速飄舉,秀勁瀟灑。

〈莫高窟第二八五窟〉