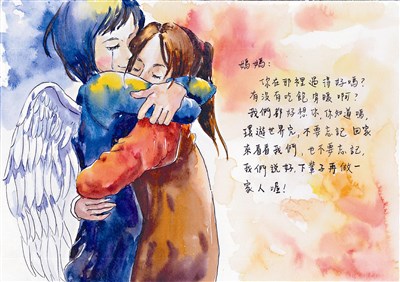

圖為《人間福報》舉辦的第三屆「關愛親長,我有話/畫要說」佳作作品,台北市復興高中彭羿鈞繪。

圖為《人間福報》舉辦的第三屆「關愛親長,我有話/畫要說」佳作作品,台北市復興高中彭羿鈞繪。

【記者陳玲芳台北報導】董氏基金會與電信業者進行「兒童暨青少年情感口語表達及通訊媒介之相關性」調查,發現國內十六歲以下的兒童青少年,不到四成的會向家人或朋友表達感激、喜歡或感動等情感;近六成受訪者,超過一個月以上沒向家人、親友說「我愛你」,有兩成從來沒有說過。

調查對象是大台北及高雄地區十二所國中小、兩千一百八十五名兒童及青少年。董氏基金會心理衛生組主任葉雅馨指出,進一步分析發現,兒童青少年無論是與家人或朋友溝通,除了「面對面」最多外;與家人溝通主要用「手機」、「市內電話」;與朋友溝通主要用「社群網路服務」、「手機」。

當詢問身旁最重要的人、事、物,前三名依序為,「母親」、「同學、朋友」、「父親」。受訪者和特定重要的人說「我愛你」,觀念上有近四成覺得「應該的」,「覺得很重要,但就是說不出來」、「心裡明白就好,不需要說出來」,甚至「太肉麻、太直接」,均屬同意者占了九成五,而「表達方式」則令他們裹足不前。

進一步分析,認為「應該的」受訪者,實際上在一個月內說出「我愛你」的比例,只有百分之六十一點八。葉雅馨從基金會多年輔導的經驗中發現,兒童青少年在心情低落或處於高壓力的狀態下,大多都不敢開口向他人求助,認為沒有用,或擔心造成別人的困擾。

勇於開口 親近的第一步

葉雅馨強調,勇於「開口」表達情緒,是彼此親近的第一步。「試一次,或許就沒那麼難。」唯有平日「開口」表達,特別是向親近的人說、練習及養成習慣,當遇到問題時,才懂得向身邊的人求助。

國立成功大學教育研究所教授兼所長董旭英表示,十六歲以下兒童及青少年,多半與家人同住,生活圈僅止於校園內,溝通以「面對面」為主;其實也可教孩子運用工具,例如當雙方意見不和爭執時,或認為說出「我愛你」太過肉麻,可使用手機、社群網路、紙條傳達情感。她強調,孩子比成人更需要直接用言語證明他人對自己的關懷及愛,藉此轉換成支持的能量。

董氏基金會將於北部、南部共二十所學校,舉辦「情緒教育」講座,邀請專業醫師或心理師,深入校園,教導兒童青少年學習情緒的表達及傾聽的技巧,詳情可上華文心理健康網(http://www.etmh.org/)。