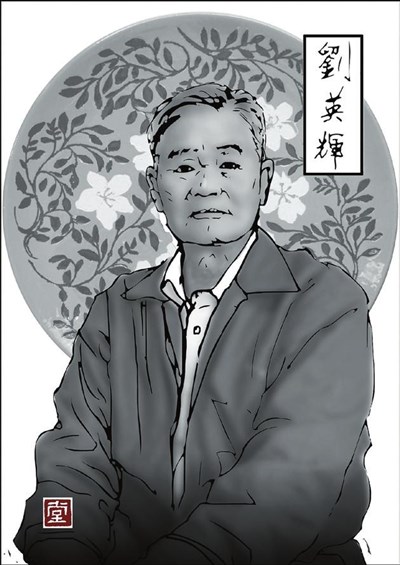

圖/林耀堂

圖/林耀堂

我當兵時駐地就在離家鄉鄰近的市鎮,是個不會移防的單位,因為沒有戰事發生,我擔任的文書工作也不致太沉重。縱然是這樣的處境,那三年的特種兵生涯,我仍覺日子漫長得教人心裡發慌。

但是當我最近聽到劉英輝老先生當兵那三年的經歷,他所受的苦難煎熬,頓時讓我覺得自己已經是好上千百倍的幸運兒了。

劉英輝出生在日據時期(一九二二年)今年九十一歲。才十七歲時,他已經考進「專賣局」,擁有一份不錯的工作;十九歲結婚,二十歲就作了爸爸,可是在小孩才三個月大時,他卻做了一個令他至今都憾悔的決定。

一九四三年二次世界大戰太平洋戰爭時,劉英輝堅持著他的「愛國理念」,毅然加入南洋新不列顛群島拉包爾特設勤勞團。擔任台籍埔里分隊長的他,帶領著其他隊員,意興昂揚地出征去了。

至今保留的出征前合照。照片中,一臉稚氣的劉英輝,服裝整齊地端坐在中間的位置。出征時,其實是在妻子抱著三個月大的孩子苦苦哀求了一夜的隔日清晨,他還是偷偷的走出家門,帶著「愛國心」到拉包爾的第一○三兵戰病院工作。

戰爭時,拉包爾特設勤勞團為日軍在南洋作扛屍體、埋葬死人的卑微工作;但當他回鄉後,卻備受鄉人的排斥。「在拉包爾三年,我每晚都仰望南十字星座,找尋台灣的方向,思念家鄉和家人」。在終戰之前,拉包爾已無糧食可吃,在日軍「自活」的要求下,他們甚至連蜥蜴和蝙蝠都抓來充飢。

在拉包爾三年,劉英輝曾寫了四十張明信片給家人,每一張都寫著自己的郵便儲金帳號,以防萬一自己戰死了,家人仍可據此領到錢。可嘆的是,家人只收到他的一張家書,且郵便儲金一直到八年前,日本人才奉還。他用青春和勞苦換來的,只相當於三個月的薪資。他說,當初自己堅持的「愛國」理念,現在想想,代價實在太慘重了。

終於等到戰爭結束,千辛萬苦的回到家鄉,劉英輝從此與自己的兄弟投入農作認真耕耘,也養育了三男四女,孩子有當機械工程師的,也有從政,作鎮民代表為人服務的。

提起當年離棄家鄉,到頭來又思念故鄉家人的歲月,劉英輝總覺得是「不堪回首」。我為他作畫的這天,九十一歲的劉英輝先生手腳依然俐落,他說他每天一早還是要到田裡除除草,做一些簡單的農事,至於人生的結論,他說:「唯有土地才是我們的根本啊!」