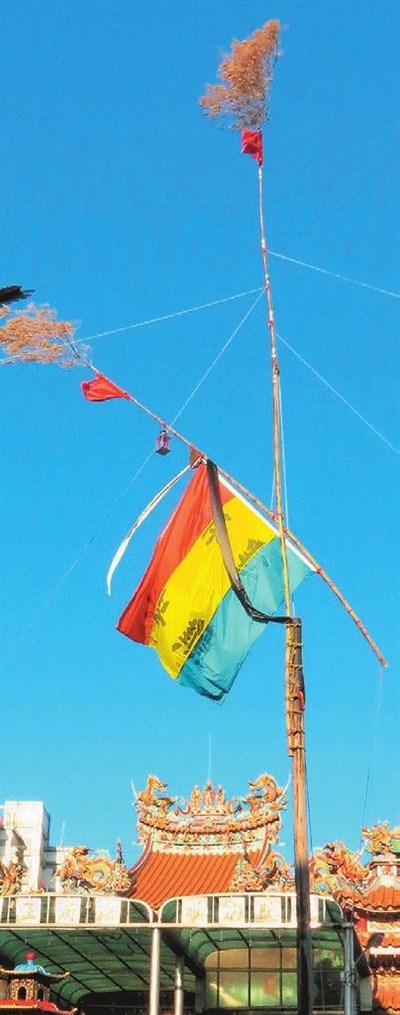

「國姓醮」的燈篙將刺竹繫在杉木上,高度三十公尺,比一般普度祭典高將近一倍。 圖/林昭彰

「國姓醮」的燈篙將刺竹繫在杉木上,高度三十公尺,比一般普度祭典高將近一倍。 圖/林昭彰

【本報新北訊】全台唯一每三年祭祀鄭成功的新北市蘆洲「國姓醮」,正在舉行三獻禮大典,醮期持續至下旬結束;這項沿襲二百多年的民俗,以「豎燈篙」儀式備受關注,但目前蘆洲的燈篙師傅僅剩二組「老班」,各約十餘人,平均年齡超過六十五歲。

六十六歲的張福堂,參加過十六屆國姓醮,是燈篙師傅「老班長」,他說,雖然只剩少數人懂得豎燈篙,但老一輩會教年輕人,不怕技術失傳,最擔心的反而是隨都市開發,以後可用空地可能愈來愈少。

國姓醮的由來,傳說是鄭成功部隊曾把兵器埋在現今九芎街的九芎樹下,清朝嘉慶十四年間(西元一八○九)發生漳泉械鬥,當地父老向國姓爺祈求保佑,並許願萬世「三年一醮」,果真順利退敵。

張福堂說,豎燈篙是建醮、普度最重要起始科儀,用於招引鬼神接受奉祀,高度按祭典規模而定,通常從地面豎起近二十公尺青竹,國姓醮則先豎立約十五公尺杉木,頂端再綁對等長度刺竹,不僅比一般普度高約一倍,甚至曾豎起近四十公尺巨大燈篙。

過去各村自行豎燈篙,動輒百人齊力完成,二十幾年前起借助吊車,剩二組「老班」協助,許多科儀日漸簡化,外行人只能看熱鬧。

到觀音山挑選樹梢枝葉茂盛的刺竹,選好時辰,張福堂帶壯丁「動土」,鑿洞將二根杉柱埋入土,再以橫竿和麻繩交錯捆綁完成基座。

刺竹、燈篙杉也用麻繩緊紮七次完成「七部(七星落地)」,三十公尺高的燈篙才在鑼鼓中扶直,但底部不入土,且向空中拋撒「金白錢」,號召鄭軍將士保佑平安。