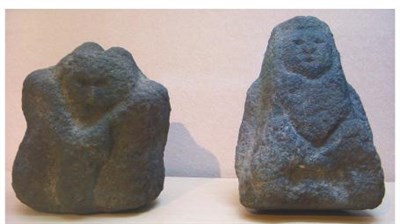

以唭哩岸石雕刻而成的土地公(右)、土地婆,是凱達格蘭族漢化後禮拜的神尊。圖/記者林洛瀅

以唭哩岸石雕刻而成的土地公(右)、土地婆,是凱達格蘭族漢化後禮拜的神尊。圖/記者林洛瀅

【記者林洛瀅台北報導】台北市北投文物館正舉行「傳神—民間人物造型特展」,以時間貫穿台灣先民審美意趣與生活文物,從廟宇人物雕刻藝術概念,衍生六大主題、約二百組文物。其中,凱達格蘭族漢化後所拜的土地公、土地婆,是以北投唭哩岸石雕刻而成,八尊觀音菩薩是展示數量最多的神祇,展出至今五個多月,逾一萬五千人次參觀,展期至明年一月五日。

早期民眾普遍不識字,除了寺院廟宇所供奉的菩薩、神祇,廟宇建築以交趾陶、木雕、陶藝、石雕等,雕刻許多道德、忠孝結義等人物故事,兼具工藝、教化作用。而交趾陶人物塑像以低溫燒製而成,其大小與擺放位置高低有關,如放置寺廟最頂端的福祿壽三仙,就要做得比較大,才能吸引人們注意。

「神秘的宗教人物」主題區展示佛教、道教,以及與職業相關的佛像、神尊,展示最多的神祇是觀音菩薩,包含自在觀音、書卷觀音等八尊,雕刻材質有黃楊木、石頭、小紫檀結合象牙,線條柔美,襯托著菩薩莊嚴慈悲的容顏。

另外,由百年唭哩岸石雕成的土地公、土地婆,象徵北投歷史文化特色。北投文物館副館長洪侃表示,唭哩岸石為北投特有礦石,米黃色外觀,風化後外層變黑,但結構性好、耐高溫,被當地民眾視為雕刻神祇的石材首選,加上凱達格蘭族漢化後,文化信仰受影響,自然也會拜土地公、土地婆。

「憨番」又稱「老番角」,台灣經過荷蘭統治時期後,匠師以外國人造型做為寺廟屋頂與柱子間的裝飾,表達撐抬大屋,當時「憨番抬厝角」或「憨番抬廟角」說法在民間廣為流傳,目前南部寺廟仍可發現蹤跡。

此外,還有展示布袋戲、皮影戲、早期的漫畫,以及民國五○年代令人喜愛的「大同寶寶」,讓展覽增添趣味與創意。洪侃表示,「傳神—民間人物造型特展」是從傳統民間藝術角度出發,欣賞大型建築、傳統戲曲等人物雕刻,帶領大眾認識藝術、工藝、文化、歷史意涵。