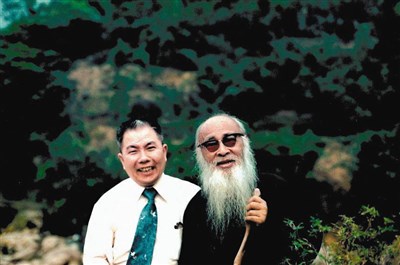

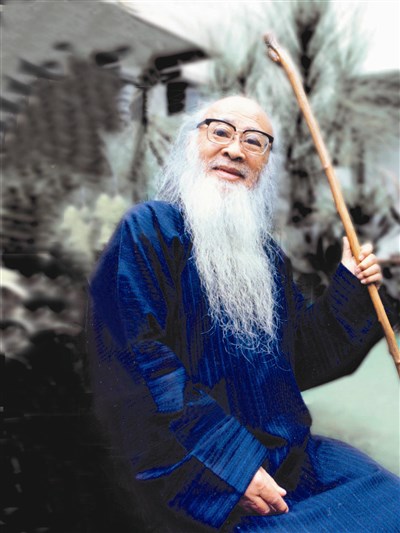

圖/典藏藝術家庭

圖/典藏藝術家庭

圖/典藏藝術家庭

圖/典藏藝術家庭

關於這本書,想說的話太多,一時不知從何說起,且從「為什麼要寫這本書」開始吧。

張大千先生在海外單槍匹馬奮鬥三十多年,終於讓中華傳統藝術在歐美藝壇大放異彩,我寫這本書,主要目的是要為大千先生艱苦奮鬥的這段過程及成就,留下一些真實紀錄。

我也許不是最合適的,或最有資格的,為大千作這段紀錄的人,但先生辭世已三十整年了,還沒有一本比較詳實而周全的關於他這段事蹟的書籍問世,今天,我已屆九十高齡,舉目四望,海內外曾和大千先生有過交往,或曾在場目睹耳聞過他這段事蹟的人,幾乎沒有別人了,不趁我記憶尚未完全衰退,還能勉強執筆為文的時候著手,大千的這段事蹟恐怕就永遠湮沒了。

大千先生寄跡海外三十多年,遊蹤遍及歐、亞、南北美洲各國;受邀在西方各名城大都舉行個展不下百餘次。他遊蹤如此之廣,活動如此之多,生活如此多采多姿,要想有個人隨時隨地跟在他身邊作紀錄,幾乎是不可能的事,大千也不容許有人如此經常盯著他。(擁有這樣機會,經常跟在他身邊的人是「師母」徐雯波,但師母不會做他的紀錄,何況師母也有不便在場的時候。)我跟在他身邊的時間不多,但我有其他人所未必具備的有利條件:第一,我是一個在職而相當資深的新聞記者,記者的職業本能——強烈的好奇心與對人對事的觀察力,比一般人要敏銳一些。

大千先生一直是一位受大眾關注的「新聞人物」,追隨採訪,本就是我的工作,他從不迴避我,有時還會主動邀我參與或到場幫忙他的藝術活動。第二,當年我擔任台北中央日報駐日本特派員,長駐東京,歷時二十五、六年,日本因為地理位置及人文環境等因素,被大千先生選定為進軍西方藝壇的陣前基地,他計劃以日本為墊腳石,逐步進軍歐洲藝術中心的巴黎,及至登陸歐洲成功,日本又成為他經營歐洲版圖的後援基地,這讓我在日本得「地利」之便,就近觀察他「進軍」計畫的執行及運作。多年觀察採訪的累積,執筆寫這本書時,才不致茫無頭緒。

《張大千的後半生》這個書名是我取的,曾有朋友說這個書名太平凡,不夠明確響亮,但我考慮再三,深感這個書名最能適當表達大千先生這段人生經歷的真實意義,遂仍保留了它。

人生在世,通常只有「一生」,所謂平平凡凡的過了一生,或轟轟烈烈的過了一生,無所謂前半生或後半生;偶或有之,多半是負面意義,如某些人少年得志,成年以後卻無所成就,這些人就只有前半生而無後半生;另一些人早年懷才不遇,成年後才獲得機會,以致大器晚成,這些人就只有後半生而無前半生。大千先生則是非常少見的既有前半生、又有後半生的不凡之人。

大千二十來歲,在畫藝上就已經出人頭地,三十來歲就已是名震大江南北的大畫家,五十歲以前就已經功成名就了。一九五○年,他剛過半百之年,因為國內軍政情勢的劇變,被迫遠走海外,去到一個完全陌生的世界,他不甘心坐享五十歲前成就的餘蔭,讓自己一帆風順的度過他一生;他雄心萬丈,決定重新奮鬥開闢他後半生的新天地。費盡心力、智慧,運用他所擁有的一切資源,有計畫、有策略的進軍西方藝壇,歷經千辛萬苦,終於完成了他為自己所營造的願景,達成了一個與前半生毫不遜色甚至更為出色的後半生。

在這本書裡,我以十個章節,分別記述他在海外的藝術活動及重要創作,也不厭煩瑣的記述他古書畫藏品的聚集及流散;並提到他的親情、他的交遊,乃至他的感情生活等等。所有這些記述,都是以他進軍海外藝壇的艱辛努力及光輝成就為主軸,我希望能涵蓋他海外生涯的全貌。

書稿殺青,對我來說,是一樁歷史任務的達成,如釋重負,心情的輕鬆愉悅,難以言宣。