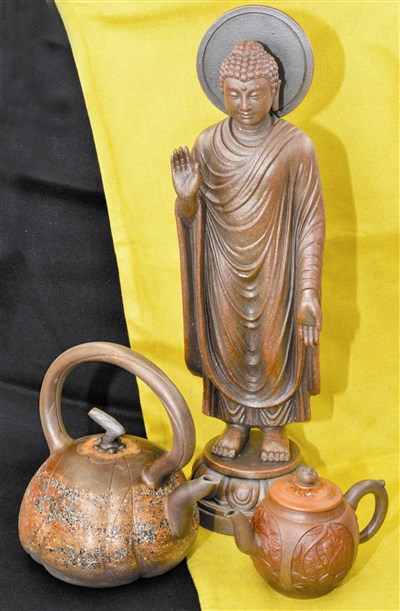

陶燒成就的諸佛與眾菩薩在工作室一尊尊或坐或立,法相莊嚴地凝視著燈光下埋首製壺的藝術家,他是廖明亮。陶壺的成形方式卻非台灣絕大多數壺藝家的拉胚或手捏,而是不斷拍打的「拍身筒」技法,讓我深感好奇。圖/吳德亮

陶燒成就的諸佛與眾菩薩在工作室一尊尊或坐或立,法相莊嚴地凝視著燈光下埋首製壺的藝術家,他是廖明亮。陶壺的成形方式卻非台灣絕大多數壺藝家的拉胚或手捏,而是不斷拍打的「拍身筒」技法,讓我深感好奇。圖/吳德亮 陶燒成就的諸佛與眾菩薩在工作室一尊尊或坐或立,法相莊嚴地凝視著燈光下埋首製壺的藝術家,他是廖明亮。陶壺的成形方式卻非台灣絕大多數壺藝家的拉胚或手捏,而是不斷拍打的「拍身筒」技法,讓我深感好奇。圖/吳德亮

陶燒成就的諸佛與眾菩薩在工作室一尊尊或坐或立,法相莊嚴地凝視著燈光下埋首製壺的藝術家,他是廖明亮。陶壺的成形方式卻非台灣絕大多數壺藝家的拉胚或手捏,而是不斷拍打的「拍身筒」技法,讓我深感好奇。圖/吳德亮

陶燒成就的諸佛與眾菩薩在工作室一尊尊或坐或立,法相莊嚴地凝視著燈光下埋首製壺的藝術家,他是廖明亮。陶壺的成形方式卻非台灣絕大多數壺藝家的拉胚或手捏,而是不斷拍打的「拍身筒」技法,讓我深感好奇。

拍身筒是過去宜興紫砂壺最常見的成形方式,製作時先將泥條拍打成平整的泥片,並圈成圓筒,一手在圈內輔助轉動,另一手以竹板不斷拍打。在模具尚未問世以前,憑藉精準的拿捏就可以直接拍打擠壓完成壺形;今天收藏家手中價值不菲的明清紫砂壺名家作品,幾乎都是以這種技法所完成。

由於拍身筒製壺難度甚高,近代宜興大多僅用於常見的傳統壺,或形體沒有太大變化的壺身。一般製壺往往會加上「擋胚」技法,就是先用石膏製作內空模具,內空部分與設計的壺體大小形狀完全一致。將泥條打成泥片,切割整齊後圈成圓筒後,拍打成身筒的尺寸再直接放入模具內,用手由內往外擠壓成型。因此,廖明亮純以拍身筒方式製作岩礦壺,不僅在台灣獨樹一格,也頗為耗時費力,讓我頗思不解。

岩壺群中的佛像

我想起第一次見到廖明亮,是在台北市西門町的紅樓劇場,一場由我策辦主持的「九二一重建區茶葉品嚐會」上。當時是二○○三年冬天,來自鹿谷與台北兩地的台灣岩礦壺創作者,用一個個九二一大地震落石岩礦所燒製的茗壺共襄盛舉。

不過令我訝異的是,廖明亮當天帶來的作品並非茶壺,而是一尊尊陶塑再高溫燒造的佛像,在眾多展示的茶器裡顯得突兀,儘管表面肌理不同於常見的木刻神像,但悲天憫人的神情,與莊嚴動人的法相,卻更令人感受他細膩的雕塑功力。

廖明亮說他原本畢業於復興美工雕塑科,退伍後考取文化大學美術系攻讀西畫,畢業後卻憑藉一雙巧手,以泥塑再翻模方式,製成一尊尊銅雕或樹脂玻璃纖維佛像而聲名大噪,很快就成了兩岸炙手可熱的佛像師傅。幾年後卻因為母親在家無聊,特別帶著愛喝茶的母親前往古川子家中學壺,更為了母親在學習過程中不致孤單,自己也陪著一起學壺;幾年下來,母親廖吳秀琴創作的茶壺已頗為可觀,他自己卻遲至二○○七年才做出第一把壺。

廖明亮說,剛開始做茶壺,發現無論宜興壺或台灣壺,許多造型早都有人做了,因此心念一轉,決定用自己擅長的雕塑技法來做壺。先做茶海,從斷水開始研究,終於從雨水滴到屋簷得到領悟,從此製作的茶器斷水皆十分明快,讓他頗為自得。

至於茶壺造型也多為無心插柳,本來想畫隻鶴卻越看越像企鵝,乾脆就做出了一系列企鵝壺、茶海等。在市場看到青椒、南瓜、柿子等瓜果,都成了他靈感的來源。不過他堅持不上釉,跟他的佛像作品一樣樸實動人,表面的光澤則是高溫所燒就。

岩礦與紫砂之間

從原本擁有優渥收入的佛像師傅,到幾乎三餐不繼的陶藝家,廖明亮先用岩礦燒出一尊尊佛像而大受歡迎,但日子仍然過得艱苦。就在決定放棄時,一位店家帶了一批紫砂土找上了他,要他製作仿古的宜興壺。

屬於砂質土的紫砂綿密而拉胚不易,擋胚與拍身筒又全然陌生,廖明亮坦承從未到過宜興拜師,僅憑一支教學錄影帶,加上翻遍古籍參考歷代名家作品,就這樣經由不斷失敗、不斷揣摩而作出了第一把紫砂壺,技巧也漸趨成熟,當時已是三個月後了。

交出一把又一把漂亮的紫砂壺,生活也安定了下來,廖明亮決定再出發,以拍身筒成形製作岩礦壺。細看他的新作,儘管題材仍不離南瓜、柿子等瓜果,但造型卻更具巧思,技法也更見細膩。以一把南瓜小壺為例,他巧妙地將瓜藤做成提把,並一氣呵成地與壺蓋連成一氣,以蒂形製成的壺蓋彷彿從飽滿的壺身切割出來,拍身筒技法的精準表露無遺。最後在表面拍上岩礦,將原本就十分寫實的南瓜點綴得更加繽紛細緻。尤其大膽將氣孔開在瓜藤狀的提把上,壺嘴更顛覆傳統向上飛揚,兼具「玄機壺」與「逆流壺」的特色,出水卻毫不猶豫,完美的拋物線精準注入茶海,令人激賞。

再看他的「極樂」壺,就充分運用他嫻熟的雕塑功力,以蓮花為鈕,蓮花化身的童子分據兩側,提把與壺嘴連接的壺身則以大片蓮花襯托,頗能彰顯「茶禪一味」的意境。

具備客家子弟的硬頸精神,當個專業的壺藝家,每個月滿意的作品最多兩、三把壺,廖明亮說近日也考慮恢復拉胚技法,因為拍身筒確實太耗時了。生活或許清苦,但廖明亮仍堅定的表示「茶中有佛皆自在」,而且「生活要有價值,就要有作品出來」。