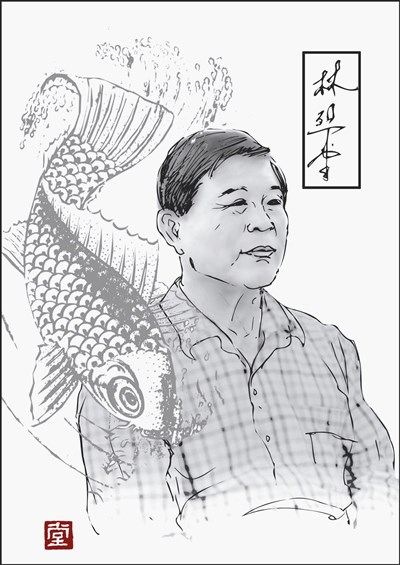

獲行政院頒發傑出科學與技術人才獎的林烈堂畫像。

圖/林耀堂

獲行政院頒發傑出科學與技術人才獎的林烈堂畫像。

圖/林耀堂

我的家族一八八五年時自台中四張犁移居埔里,至今在埔里有四大房,每年清明節掃墓時,大家都約定好上午八點齊聚在林氏公墓祭拜祖先。每年都有四、五十位家族成員備辦了供品瓜果來到公墓前,彼此寒喧問候熱鬧滾滾。

八點一到,大家點香上供。這幾年來,大家總是推舉烈堂兄當主祭者,代表家族成員向祖先祭禱。烈堂兄總是卻之不恭的表情,卻也滿喜悅地納受。我輩已成為家族中較年長的輩分,而論社會成就,烈堂兄確實當之無愧哪!

一九三七年出生的烈堂兄是我堂叔父的獨子,命中注定須繼承父業。初中畢業之後,烈堂兄不再升學,開始學習魚類人工繁殖的技術研究,成功地繁殖鯁魚、草魚、鰱魚。退伍後,他又參考日本的養珠研究經驗以河蚌養珍珠;後來他移居屏東佳冬鄉,開始進行虱目魚的繁殖研究,榮膺「第八屆全國十大傑出農家」。

烈堂兄外出打拚過程曲折,在官方的魚類繁殖研究尚未成熟之時,他靠著自己的苦心研究,摸索出「種魚自然產卵」的技術,突破國際研究的成果。在一九八五年時,行政院頒發給他「傑出科學與技術人才獎」,這是許多博士級的人才都難望其項背的獎,可是烈堂兄卻以初中畢業的學歷得到了!

隨著聲名而來的,也帶來了財運。但烈堂兄並未開始享福,而是持續地投入研究及栽培子孫。二○○六年,國史館策畫了一系列「出類拔萃人物訪談錄」口述歷史書,在水產養殖的業界,圈選了林烈堂為傳主之一,以「台灣虱目魚之父」的美名來定位他。

新書發表會由國史館長張炎憲教授親自主持。烈堂兄特地邀請我去參加他人生的盛會。看著經年累月在魚塭工作、曬成古銅色肌膚的他,臉上露出的靦腆但自信的笑容,我真覺得與有榮焉。

烈堂兄功成名就之後,開始認真地尋根溯源,把我林氏家族自乾隆中期來台後的一段家族史考察得很詳盡,這段家族小史,也隨著他的口述,一併收錄在他的傳記書中。

今年清明節的家族聚餐中,烈堂兄告訴我,去年埔里國中校長頒給他傑出校友的證書。但他有些抱憾地說:「埔里初中是我的最高學歷哪!」我馬上提示他:「在你讀書的那個時期,埔里初中已是埔里地區的最高學府啊!」低學歷卻有高成就,不是更值得榮耀嗎?