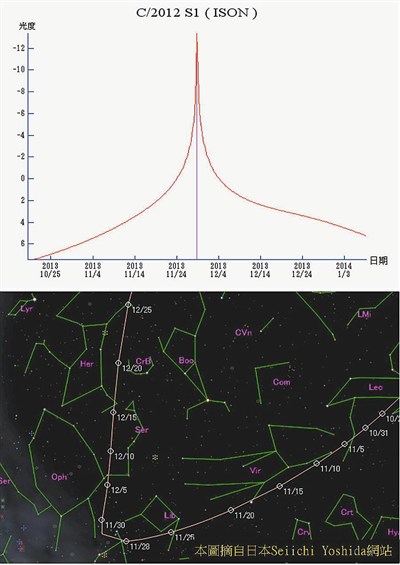

軌道及亮度預報。圖/林琦峰(台北市立天文科學教育館解說員)

軌道及亮度預報。圖/林琦峰(台北市立天文科學教育館解說員)

文與圖/林琦峰(台北市立天文科學教育館解說員)

2013年最有潛力的天象,非「彗星」莫屬了,彗星(COMET)一詞源自於希臘語,有「長髮」的意思,中國民間俗稱「掃帚星」。從古人的稱呼可以透露,彗星看起來就像拖著長長尾巴一樣。一般認為彗星就像「髒雪球」,當距離太陽近時,受熱後表面變得膨鬆,此時的結構可分為彗核、彗髮及彗尾。而彗尾又可以分為塵埃尾及離子尾。彗尾受太陽輻射壓力的影響,總是向太陽相反的方向延伸。距離太陽愈近時,彗髮與彗尾就愈亮。

今年估計有超過50顆以上的彗星經過近日點。其中有三顆彗星,預測最大亮度(等)可達6等以上。這三顆彗星分別是:3月10日C/2011 L 4(PanSTARRS)彗星,預估最亮時視亮度可達約 0 等;11月22日2P/Encke 彗星,預估最亮時視亮度可達約 6 等;11月29日C/2012 S 1(ISON)彗星更是眾所矚目,目前亮度持續增加中,更有日本Seiichi Yoshida網站,預報ISON彗星於11月底,亮度可能達-14等,果真如此即可稱得上是世紀大彗星。

但是就ISON彗星而言,雖然預估最大亮度可達-14等,其實看起來還是沒有滿月(-12等)亮,因為一般預測彗星最大亮度,說的是整體彗星總和(彗核及彗尾等)的累積亮度。在這段期間彗星離太陽近,不容易觀測,建議最好的觀測時間應該是10月底,這時候彗星位於獅子座,可於清晨太陽在東升之前觀測,希望那時候彗星已經夠亮了。

今年的「食相」雖然沒有2012年那麼精采,但是台灣地區還是有兩次月食可以看,分別是4月26日的月偏食與10月19日的半影月食。只是這兩次月食都不是很明顯,並不容易觀測。針對4月26日的半影月食,台灣地區可見月沒帶食,初虧 03:51.8,食甚04:07.5,復圓04:23.4,月沒05:25,最大食分約0.02。

太陽系行星位置分布,以地球劃分的話,可分為內行星(水星、金星)及外行星(火星、木星、土星、天王星及海王星),而觀測這行星的最佳時機,對內行星而言是東、西大距,而對外行星而言則是衝。今年行星動態中,最值得一看有金星及土星。

金星於11月1日達東大距,過後於12 月1日至17日期間,亮度到達-4.9 等,這是自2010 年12 月以來最亮的時段。另外,土星於4月28日達衝的位置,亮度雖然只有0.1等,但是於4月25日至5月2日期間達今年內最大視直徑。且土星於6月27日至7月5日期間,土星環達今年最小傾斜角,之後逐漸增加,到年底12/31 約26.79 度,屆時為今年內最大傾斜角。建議透過望遠鏡放大攝影,將可以記錄土星形狀大小變化,及土星環角度的變化,這也是一件有趣的事。相關天象預報資訊可以上天文館網站http://tam.gov.tw查詢。(中)

2013行星動態

(資料整理自天文年鑑2013)

內行星水星東大距 2 月17日、6 月13日、10 月 9 日

西大距 4 月 1 日、7 月30日、11 月18日

金星東大距 11月11日

外行星土星衝 4 月28日

天王星衝10 月 3 日

海王星衝 8 月27日