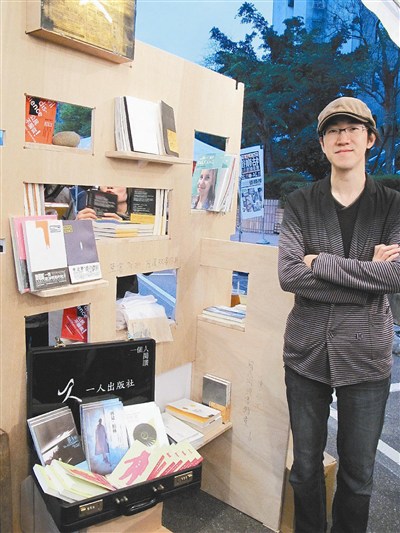

「一人出版社」總編輯劉霽,以一卡皮箱裝滿出版的八本書,在台北街頭擺書攤。圖/陳宛茜

「一人出版社」總編輯劉霽,以一卡皮箱裝滿出版的八本書,在台北街頭擺書攤。圖/陳宛茜

【本報台北訊】書香市集人潮洶湧,人群中,劉霽悠閒閱讀,腳下一個皮箱擺了八本書,箱上寫著「一人出版社」。這八本書都由劉霽出版,出版社如其名,只有劉霽一個人。

劉霽曾赴英研讀文學與電影,回台後當了幾年譯者,「我想翻譯的書,出版社都不肯出版」,乾脆自開出版社。

台灣外文書多是出版社選定書,再找譯者翻譯。「我想讓譯者選好書,再找出版社。」劉霽出版的八本書,不是他自己當譯者,就是譯者找上劉霽出版。「翻譯也是種創作。」

劉霽假日拎著裝書的皮箱,到台北街頭或創意市集擺攤,總是攤開箱子,自己在旁看書,或和上門的客人聊書。

在網路衝擊之下,出版社被迫轉型,形成「大者恆大、小者恆小」的情況,中型出版社慢慢消失。劉霽很早就看出此趨勢,「大型出版社對書的印量、類型、編排都有一定限制」,久了扼殺創意,許多出版人選擇從體制出走。

這兩年,台灣出現不少微型出版社,有的規模小到只有一人;這些「老闆兼撞鐘」者多才多藝,可身兼譯者、美編、封面設計。

雖是「一人」出版社,劉霽不孤單;去年伍迪‧艾倫電影《午夜巴黎》上映,劉霽愛上片中出現的美國文豪海明威、費茲傑羅,立志將這對文壇好友的作品重新翻譯出版,邀請其他小型出版社如逗點文創、行人,一起翻譯出版海明威和費茲傑羅的作品。