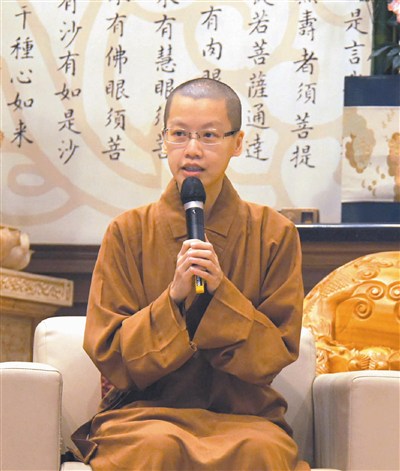

妙光法師

妙光法師

佛光山福慧家園共修會,上周主題「禪的世界觀」,邀請佛光大學佛教學系助理教授慧峰法師主持,與談人佛光山普賢殿國際寮組長慧炬法師、法堂國際組妙光法師,分享他們對禪法的修持體驗,敘述個人生活對禪門的獨特見解,讓與會的近六百位信眾,親身體驗禪門的自在與解脫。

直指人心 見性成佛

「禪講愈多,就會離禪愈遠。」妙光法師引用禪門公案,過去有位信徒問禪師,請禪師用一個字來形容禪,只見禪師微微一笑,來表達禪意。

佛教的真理是佛陀發現,而不是佛陀創造,就像牛頓發現地心引力一樣。如何把禪呈現出來,佛陀在靈山會上「拈花微笑」,只有大迦葉尊者微微一笑,佛陀說:「吾有正法眼藏,涅槃妙心,實相無相,微妙法門,不立文字,教外別傳,今付囑大迦葉」,這就是禪宗的起源。

佛教經過二千六百年後,禪法已在世界各地開花結果。在中國、日本、歐美……弘揚禪法,隨著不同國家的文化風俗,傳承有不同的風格。

從印度佛教二十八代祖師達摩祖師蘆葦渡江到中國,本想度化中國第一位皇帝梁武帝,對談中,梁武帝問達摩「我有無功德?」達摩祖師答:「你毫無功德。」當時就已把禪法帶進中國,只是,梁武帝與達摩祖師無法心心相印。

「淨智妙圓,體自空寂,如是功德,不以世求。」美妙圓融的清淨智慧,體自空寂,超越對待,沒有所謂的聖與凡,正如不思善,不思惡,就連聖凡都不存在。因而達摩面壁九年過後,直到二祖慧可的「斷臂求法」師徒以心傳心,傳續中國禪宗的法脈;到了唐朝六祖惠能大師頓悟禪法,「何其自性本自清淨,何其自性本不生滅,何其自性本自具足,何其自性本不動搖,何其自性能生萬法。」更是直指人心,見性成佛。

將苦難視為福報

慧炬法師表示,本來「禪那」,到了中國省略變成「禪」,禪屬於釋迦牟尼佛?禪屬於祖師大德?其實,禪是屬於每個人的,有了禪看世界就會不一樣,禪是生活的態度。

上海有對夫妻生活很富裕,學禪後,更體會生活的快樂,他們告訴我,「學佛是為了歡喜而學佛」,慧炬法師回答他「為了苦惱而學佛」,也許這樣說聽起來,好像與星雲大師提倡人間佛教有些悖離的感覺。

有些學佛的人,遇到好的便歡喜;遇到苦難時,卻苦惱不已。《金光明經》裡記載佛陀過去生中,曾割肉餵虎,一念悲心起,親自把自己送進虎口;祖師大德遇到苦難時,心想「我的福報來了」,以感恩心去接納一切,真實面對它,才能解決一切苦惱,解決苦惱後,才是真正的歡喜。人的內心世界有四聖六凡。四聖是佛、菩薩、緣覺、聲聞;六凡是天、人、阿修羅、地獄、惡鬼、畜生。

「一念三千」覺悟就是佛的世界,慈悲是菩薩,修福的人能招感人天福報,行三好將來再做人;心能造作種種世界,心能大能小,能有能無;禪沒有固定的模式,世界本身在時間、空間、當下,心念有多快,一剎那九百個生滅,禪無非就是認識自己。《普門品》云:「念彼觀音力……」試想是外在的力量?還是自己的力量?其實,念佛就是以他力,引發自己心的力量。學禪就是要把心的功能擴大,能夠「豎窮三際,橫遍十方」。

深層思維 禪的世界觀

慧峰法師表示,談禪好像懂了,但要講到禪的精髓卻很不容易。從「禪的歷史觀」、「由外在轉到內在的世界觀」、「無我的主觀世界」三個層次說禪,多面向探討禪的世界觀。從外在的境界,六根對六塵的感官,眼睛看到顏色,與動物看的顏色是不一樣。所謂的經驗、體驗,我們外在看到就真的存在嗎?需要深層去思維。

他引用賈伯斯的生命故事,以及國際青年生命禪學營表示,青年透過行堂「動中禪」的服務找到快樂,在禪坐找到自己。藉由禪修,把心靜下來,當我們能了知「禪即是心」,這時主觀的我,接觸到、想到,不是我在看、在聽、在想,這時世界觀就不一樣了。