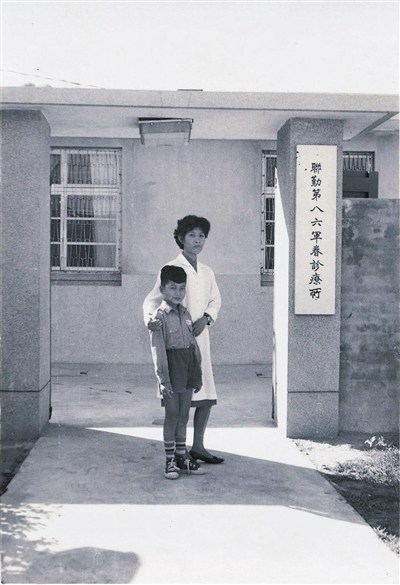

圖/楊叔平提供

圖/楊叔平提供

民國五十年代,眷村家家戶戶牆上都掛著一個藥包,在當年醫療貧乏時代,感冒、拉肚子、胃痛等小毛病,根本不必醫師診斷,自己取下藥包找藥吃,眷村人幾乎個個成為「蒙古大夫」

民國六十年(一九七一)冬天,村子總算有了診療所,除每周一固定休診,其他日子都有醫官輪班駐診。由於掛號費便宜,以往只有碰到大病才上醫院的眷村人,像發現桃花源似的,一點小小病痛,也到診療所掛號就醫。

診療所的醫官都是軍醫退伍,處理的毛病大都是感冒、拉肚子、胃痛及小朋友的皮肉外傷,遇到疑難雜症或大毛病,則建議病人到大醫院就醫,基本上,提供了眷村人維護身體健康的基礎。民國九十年六月十五日全台各地軍眷診療所同步撤除,陪著眷村人走過三十年歲月的診療所成為歷史。